Deux films brillants signés par des cinéastes non moins talentueuses nous emmènent cette semaine dans les salles (et le sud). Entre autres…

Mikado de Baya Kasmi

Sillonnant les routes à bord d’un van, en marge de la société, Mikado et sa compagne Laetitia esquivent toutes les obligations administratives — dont celle consistant à déclarer l’existence de leurs enfants Nuage et Zéphir. Une panne les contraint toutefois à une halte après un énième départ précipité. Par chance, ils sont accueillis dans la propriété de Vincent, un prof veuf et père de Théa, ado du même âge que Nuage. Après une phase d’observation distante, les deux familles cabossées vont s’apprivoiser et apprendre l’une de l’autre…

L’obstination va-t-elle (enfin) payer ? Après l’extraordinaire Youssef Salem a du succès (2022), Baya Kasmi retrouve ses interprètes fétiches Vimala Pons et Ramzy Bédia dans une nouvelle comédie douce-amère. Outre la réunion de ces trois talents — parmi les plus injustement sous-estimés du cinéma français —, Mikado est l’occasion pour la cinéaste de poursuivre son exploration drôle et sensible de la définition des liens familiaux ainsi que de proposer sa lecture de l’évolution des rapports hommes/femmes. Loin, très loin des clichés ressassés depuis des décennies par des comédies poussives où chaque situation (et séquence) se résout systématiquement dans les hurlements d’un crescendo critique, Baya Kasmi offre une écriture neuve, élégante, déjouant les attentes au profit de la vie comme de l’émotion… ou du rire.

La voie de la voix

Cette réflexion manifeste sur la forme que prend le récit, hors des clous de ce qui est redouté plus qu’attendu, épouse le fond d’un film dont les protagonistes sont des marginaux, préférant rester à l’écart de la norme. Elle fait également sens en allant ostensiblement à rebours de stéréotypes narratifs dépassés, donnant corps à une nouvelle représentation de la société. Ainsi, lorsque Mikado tente par jalousie de provoquer Vincent dans une joute de mâles alpha, le dénouement se fait-il sans “morceau de bravoure testostéronée“ mais grâce au recul de Vincent pointant le ridicule de cet affrontement sans objet… et d’un autre âge. Par la bouche d’un personnage, la scénariste-réalisatrice nous incite ici à reconsidérer des schémas obsolètes, néanmoins toujours colportés.

Œil neuf ne signifie pas jeter aux orties tout ce qui précède : l’esprit rebelle de la famille nomade rappelle beaucoup celle des fuyards de À bout de course/Running on Empty (1988), l’un des films de Sidney Lumet dont l’influence n’en finit pas de s’exercer sur toute une génération de cinéastes, aujourd’hui quadragénaires. Si la fin de Mikado tient même de l’hommage explicite, l’acuité du regard posé sur les fragilités de l’adolescence (avec deux très beaux portraits d’orphelines — l’une de sédentarité, l’autre de mère) se révèle à la hauteur de celle du vétéran philadelphien. Baigné par la lumière dorée du Sud, qui atténue sans doute les misères comme le chantait Aznavour, Mikado brille d’un feu déchirant et cependant irrésistible. Parce qu’il s’agit d’un film d’amours, au pluriel.

Mikado de Baya Kasmi (Fr, 1h34) avec Félix Moati, Vimala Pons, Ramzy Bedia, Patience Munchenbach, Saül Benchetrit, Louis Obry… En salle le 9 avril 2025.

***

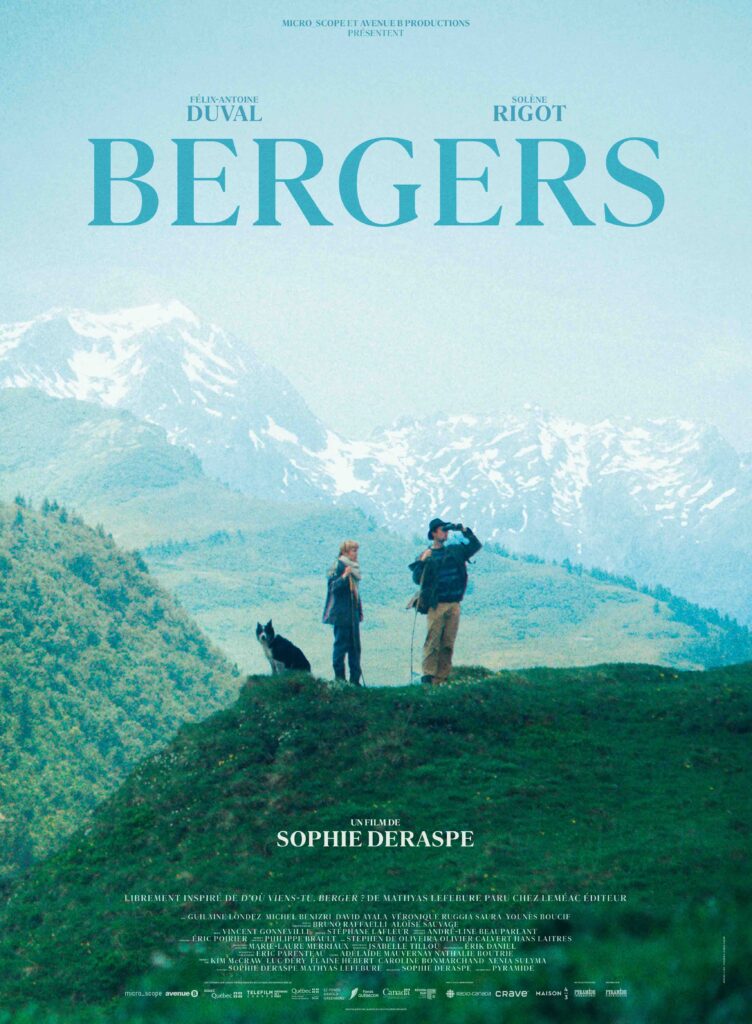

Bergers de Sophie Deraspe

Arles. Victime d’un épuisement professionnel, le Montréalais Mathyas décide rester en France et d’oublier sa vie de publicitaire pour se lancer dans l’aventure du pastoralisme. Totalement novice, il se met en quête d’une place de berger apprenti auprès d’éleveurs locaux. Sa bonne volonté lui permet de trouver des engagements mais aussi de confronter son éthique personnelle à une pratique millénaire…

Trop tardivement révélée au public hexagonal par son extraordinaire transposition de la tragédie de Sophocle dans le Canada contemporain (Antigone, 2020), la Québécoise Sophie Deraspe est l’autrice de plusieurs longs métrages interrogeant la position de “l’autre”, en tant qu’individu cherchant à affirmer sa singularité par rapport à une communauté (Rechercher Victor Pellerin ; Le Profil Amina) ou a contrario visant à s’assimiler au groupe (Les Loups, Antigone). Avec cette adaptation du récit de Mathyas Lefebure retraçant un cheminement personnel, elle combine les deux thématiques déracinement/enracinement : en effectuant son “retour à la terre”, le héros s’efface d’une société urbaine superficielle — qu’on ne voit même pas à l’écran — pour tenter de s’immerger dans un monde à ses yeux authentique car ancré dans le réel et le temps.

Seul (avec) les bêtes

Dans l’esprit, Bergers n’est sans pas évoquer le très beau documentaire de Delphine Détrie Jeune Bergère (2019) — consacré à Stéphanie Maubé, graphiste parisienne reconvertie dans le Cotentin et l’élevage des brebis. Comme tout film sur le monde paysan et/ou l’élevage, Bergers souscrit en effet à ces passages obligés que sont une mise bas, la mort d’un animal, les agressions subites sur le cheptel (climatique, épidémique ou opérées par un prédateur). Autant d’événements venant rythmer le continuum — en apparence — paisible du berger rappelant justement qu’il vit sous un ciel lesté d’épées de Damoclès ; autant de marqueurs également de la saisonnalité de son activité par essence liée aux cycles du temps. La transhumance et l’estive occupent à juste titre une place importante non pour “faire folklore” mais représenter certaines des nécessités de la vie pastorale.

Mais le traitement par la fiction démultiplie le champ des possibles, ouvrant la voie à un lyrisme qui n’aurait sans doute pas déplu à Giono. Lyrisme visuel, tant l’image, sans esthétiser à outrance, rend compréhensible cette séduction tellurique opérant sur un Mathyas assoiffé d’espaces naturels, de sobriété et d’horizons. Lyrisme musical également : la partition de Philippe Brault épouse les phases enthousiastes du héros, allant même jusqu’à recouvrir le début du film marqué par son épiphanie. Lyrisme des personnages également, puisque Mathyas et sa compagne Élise (elle aussi en rupture de ban, puisqu’elle quitte le fonctionnariat pour devenir bergère) aspirent à une existence irénique au fil de leurs expériences pastorales, en adéquation avec leurs convictions et leur relation intime.

La ligne est ténu entre poésie naïveté — le classique syndrome du néo-rural s’imaginant réinventer la machine à cambrer la banane tout en apprenant leur métier aux paysans — ; et si Sophie Deraspe appuie parfois sur l’idéalisme de Mathyas, c’est pour le confronter à la réalité des choses et le conduire à affiner ses décisions. Comme il sied à tout roman d’apprentissage, d’hier ou d’aujourd’hui…

Bergers de Sophie Deraspe (Can.-Fr., 1h53) avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez, David Ayala, Aloïse Sauvage, Bruno Raffaelli… En salle le 9 avril 2025.