Toujours à l’affiche, l’adaptation par Ludovic et Zoran Boukherma du roman de Nicolas Mathieu Leurs enfants après eux est un bon exemple d’appropriation d’une œuvre par des cinéastes qui lui restent cependant fidèles. Un paradoxe qui a voir avec les questions sociales au cœur de l’histoire d’Anthony, Hacine et Steph, les protagonistes de l’intrigue. Rencontre à l’occasion du Festival de Sarlat.

Avant de parler de l’adaptation, parlons de l’époque que vous mettez en scène — et de laquelle vous n’êtes pas contemporains. Eprouvez-vous une forme de nostalgie pour ces années que vous n’avez pas vécues ?

Ludovic Boukherma : Je pense qu’on s’est identifiés à cette jeunesse parce qu’on vient de la même France ruralel, où on a connu le même manque de perspectives. On vient d’un milieu social assez similaire à celui d’Anthony et ça a été notre entrée dans le livre. C’est en cela qu’on s’est reconnus avant de se reconnaître dans un type de génération. Avec Zoran, on a peut-être l’avantage d’avoir eu Internet plus tard que les jeunes de notre âge à l’époque. Je crois qu’on l’a eu…

Zoran Boukherma : …à 15 ans.

LB : Et on a eu nos portables en seconde. On n’en avait pas au collège même si les autres en avaient, d’ailleurs. Du coup, on a un petit peu connu ce truc : quand quelqu’un disparaît, on ne le suit pas sur les réseaux. Cette idée nous aussi a plu puisque c’est quand même une histoire d’amour : comment Steph fait un peu des irruptions dans la vie d’Anthony… et en sort tout aussi vite — ce qui ne serait peut-être pas le cas aujourd’hui avec les réseaux.

Après, il y a un truc de nostalgie. Ce qui est marrant, c’est qu’on avait aussi des goût musicaux qui n’étaient peut-être pas totalement de notre génération : au collège et au lycée, on écoutait les Red Hot, Iron Maiden… On avait des références un peu désuètes qui nous ont aussi permis d’avoir cette sensibilité-là. Au-delà du fétichisme d’une époque, on voulait surtout représenter la France rurale. Nos références se recoupent, même si on a 15 ans d’écart.

ZB : Anthony et Hacine sont les premiers à grandir sans avoir comme horizon commun l’usine où travaillaient leurs pères, vu qu’elle a fermé. Cette classe sociale populaire se retrouve éclatée en deux, divisée à cause des circonstances — alors que, par essence, elle devait mener les mêmes combats. C’est la naissance de la France d’aujourd’hui Ça aussi nous a vachement parlé dans le livre.

LB : Oui, cet antagonisme de circonstances entre Anthony et Hacine. On entrevoit dans le film les pères. en peut se raconter que 15 ans plus tôt, l’histoire de la moto aurait été réglée plus simplement. Comme tu dis, les jeunes sont séparés parce qu’ils n’ont pas le combat qu’était celui de la classe ouvrière. On sait ce que ça donne aujourd’hui : une France divisée en deux avec des gens qui votent le Rassemblement national alors qu’en fait, ils appartiennent à un même monde. Et leur combat est plutôt le même.

Après, sur la transmission des pères, on aimait aussi l’idée que la violence d’Hacine et d’Anthony est une violence reproduite. Elle vient de leur père… mais on ne voulait pas dépeindre les pères que comme des monstres non plus. Ils sont plutôt des pères aimants, au fond, mais ils ne savent pas comment on aime. Peut-être par manque de mots, la violence prend le pas. On aime bien se raconter qu’il y a de l’amour là-dedans..

Vous venez de province, pas la même que celle du livre et où vous avez tourné, comme vous l’avez évoqué. Est-ce que cela “façonne” votre travail ?

LB : On vit à Paris depuis le bac. Mais on a passé nos 18 premières années dans le Lot-et-Garonne, à côté d’Agen, dans un petit village, Port-Sainte-Marie. là-bas. Ce n’est pas la même France que celle dépeinte dans le livre — l’Est post-industriel — mais il y a des similitudes. On s’est donc vachement retrouvés dans le personnage d’Anthony, dans l’idée qu’il va comprendre petit à petit qu’il appartient pleinement à cette vallée et qu’il ne pourra pas en partir. Nous, on a eu la chance de vouloir faire du cinéma ; d’avoir cette passion qui nous a permis de partir de là où on a grandi.

On a commencé à écrire nos premiers films quand on était adolescents — que des choses qui se passaient le plus loin possible du Lot-et-Garonne : aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, où on n’avait jamais été. On fantasmait un ailleurs à travers les films. Dès qu’on a déménagé à Paris et qu’on a commencé à écrire plus sérieusement, avec l’idée d’en faire un métier, tout nous a ramenés vers cette France qu’on connaissait — parce que c’est peut-être celle qu’on connaît mieux. Et vers le Sud-Ouest sur Teddy et L’Année du requin. Avec l’envie de filmer la France périphérique et les classes populaires parce que c’est celle qu’on connaît le mieux.

ZB : C’est un peu le paradoxe des “transfuges”. Notre quotidien est maintenant à Paris ; pour autant, on a l’impression de ne comprendre pleinement que la classe d’où on vient. On a un petit côté “cul entre deux chaises”, mais en même temps, on ne se sent vraiment chez nous quequand on est avec notre famille, alors que pourtant on n’habite plus là-bas. C’est aussi pour ça que c’est le sujet qui, tout naturellement, nous vient. Et qu’on maîtrise le mieux.

Il y a un côté western dans ce film…

LB : Bien sûr. Dans l’opposition Hacine/Anthony, il y a beaucoup de western, mais ça fait partie de l’orientation qu’on a voulu prendre : quand on lit le livre, on peut être tenté de dire “Prix Goncourt, Nicolas Mathieu” et faire un film purement naturaliste. avec des effets de genre… C’est aussi ce qu’on aime beaucoup dans le livre : Nicolas Mathieu remet un peu l’église au milieu du village en parlant de cette “France des Invisibles” comme on l’appelait pendant les Gilets jaunes — qui en fait est la France de l’immense majorité des gens.

Il y avait donc l’idée de faire un film qui parle des gens. En mettant des aspects un peu culture populaire comme le western, ça permet aussi de faire un film accessible. Notre curseur, c’est un peu notre famille — ce ne sont pas des gens cinéphiles. On a envie de faire un film qui puisse plaire à notre famille et aux gens parce que c’est eux le sujet du film. Pas de les laisser sur le bord du chemin en faisant un film trop “élitiste, ou trop froid.

Justement, comment s’est passée la rencontre avec Nicolas Mathieu ?

LB : On s’est retrouvés sur notre amour commun du Nouvel Hollywood et notre envie de faire un film de cinéma. Au début, c’est Gilles Lellouche qui nous a proposé de co-écrire une série adaptée du bouquin. Et nous, on a senti dans l’écriture de Nicolas qu’il y avait un tel amour du cinéma qu’il fallait faire cette histoire sur grand écran. Pour lui donner un vrai écrin de cinéma. Ce qu’a aimé Nicolas, c’est qu’on n’ait pas peur d’en faire un film populaire, qui use d’effets de cinéma et qui ne soit pas trop aseptisé.

LB : C’était une envie commune pour le coup entre Nicolas Mathieu, les producteurs et nous de faire un film généreux. C’est vraiment ce qu’on a retenu du livre : il est à la fois un grand livre social et très accessible dans son écriture — mon père l’a trouvé super bien alors qu’il ne lit jamais. L’idée de traduire ça en cinéma en faisant un film grand public l’a séduit. Et puis notre amour commun pour Bruce Springsteen (rires)

Quelle a été votre approche de la couleur ? Avez-vous travaillé en pellicule ?

LB : On voulait que que ce soit solaire, qu’on sente la chaleur de l’été dans une région qui n’est pas forcément caniculaire. On voulait la filmer comme on filmerait le Sud, avec un côté un peu suintant et chaud quand le temps est chaud. L’envie de base était d’avoir de la pellicule mais comme souvent sur un film aussi long c’est compliqué, ça coûte cher. La réflexion a été de faire une image qui ressemble à de la pellicule, qui soit saturée, contrastée…

Notre chef-op’ Augustin Barbaroux est parti dans l’Est, dans les décors, filmer des plans de référence en 16mm ; en tournant ensuite en numérique, on a pu recalquer ce que la pellicule donnait vraiment dans les décors. Parce que souvent, quand on essaie d’imiter la pellicule, on le fait mal — en tout cas, on ne va pas assez loin. Là, à l’étalonnage, ça permettait de se rapprocher le plus possible de ce qu’on aurait eu en pellicule.

ZB : Après, comment on a pensé les couleurs ? On on ne voulait pas que ce soit terne, pour contraster aussi avec le propos — on parle de reproduction de classe etc., Donc que le film ait un aspect généreux.

LB : Et puis entre chaque période, que l’image évolue, qu’il y ait de moins en moins de grain. Une autre de nos envies de base — qu’on a abandonnée dès le premier jour de tournage —, c’était que le format se resserre au fur et à mesure. On voulait commencer en Scope et progressivement resserrer dans un format carré. On commencé par la séquence de soirée et on tellement aimé le Scope qu’on l’a entièrement tourné en Scope !

Question musique : est-ce que le fait d’être distribué par Warner permet d’avoir plus aisément accès à un gros catalogue ?

LB : Pas que Warner : il y a aussi nos producteurs ! On aurait rêvé d’avoir une bande-son comme ça dans nos films d’avant. C’est vrai que c’est une grosse partie du projet. Dès le début, on voulait que ce soit très musical. Le livre l’est aussi : il a beaucoup de références à la musique.

ZB : Chaque chapitre, chaque été, est associé à un titre.

LB : Mais c’est aussi la bande-son des personnages. On aimait bien l’idée que Cabrel puisse côtoyer Springsteen ou les Red Hot. Qu’il y ait à la fois la musique des ados et des adultes. On trouve même assez marrant d’avoir de la musique américaine dans cette vallée très française : c’était aussi ça, nos vies en province. On était abreuvés de références américaines. Pourtant, on était au fin fond de la France et cet imaginaire-là existait totalement dans nos têtes.

ZB : Sinon, oui, ça aide : le budget musique de ce film, c’est le budget total de Teddy.

LB : Et encore, tout n’était pas possible parce qu’on a pas pu avoir Nirvana. Smell Like Teen Spirit est quand même le titre de la première partie du livre et c’est toute la séquence où nous on a mis les Red Hot. On se heurte aussi à la réalité.

ZB : Nirvana donnent très peu ou pas du tout les droits. Je crois qu’ils les ont donnés à Batman pour 5 millions de dollars.

Comment vous partagez-vous les rôles d’écriture et/ou de direction ?

ZB : On fait un peu tout ensemble.

LB : On n’a pas forcément les mêmes qualités de base. (À Zoran) Je pense que tu es plus dans la structure au début, et après on discute quand même ensemble à toutes les étapes. Mais quand on écrit un scénario, on a une espèce de routine. Le matin, on se retrouve au café à 7h30, on écrit à deux derrière l’ordinateur. D’abord, on discute et ensuite, quand on construit les scènes, on le fait vraiment ensemble. On se fait des dialogues, il y a un truc assez naturel.

ZB : Par contre, quand on écrit avec d’autres, il faut prendre le temps d’expliquer chaque idée pour qu’elle soit bien saisie par l’autre. Nous, on a l’avantage de pouvoir commencer une phrase et de savoir où l’autre veut en venir. C’est un gain de temps, quand même.

LB : Au moment du tournage, on essaie de ne pas trop faire cacophonie. Parfois, on se dit : « sur cette scène, tu vas parler à l’équipe et moi, aux acteurs. » Mais on n’arrive pas à le faire et finalement, on parle à tout le monde.

ZB : Ce qui est plutôt pas mal, c’est le fait de débattre. Dès qu’on a des doutes, forcément, on en parle tous les deux, à voix haute. Ça encourage les autres membres de l’équipe à se greffer au débat et à parler collectivement des choses. Du coup, ça décomplexe aussi les membres de l’équipe sur l’idée de donner leur sentiment sur les choses. Ça fait un travail qui est un peu plus collectif.

LB : Le film, on l’a vachement fait avec notre script et notre chef-op. On était vraiment à quatre.

Avez-vous déjà un nouveau projet en vue ?

ZB : On écrit deux films. Parce qu’il y en a un qui est gros — donc on le fera plus tard, je pense. Et l’autre, on l’écrit en anglais.. C’est une envie qu’on a depuis longtemps. Il parle de deux frères, mais rien à voir avec nous !

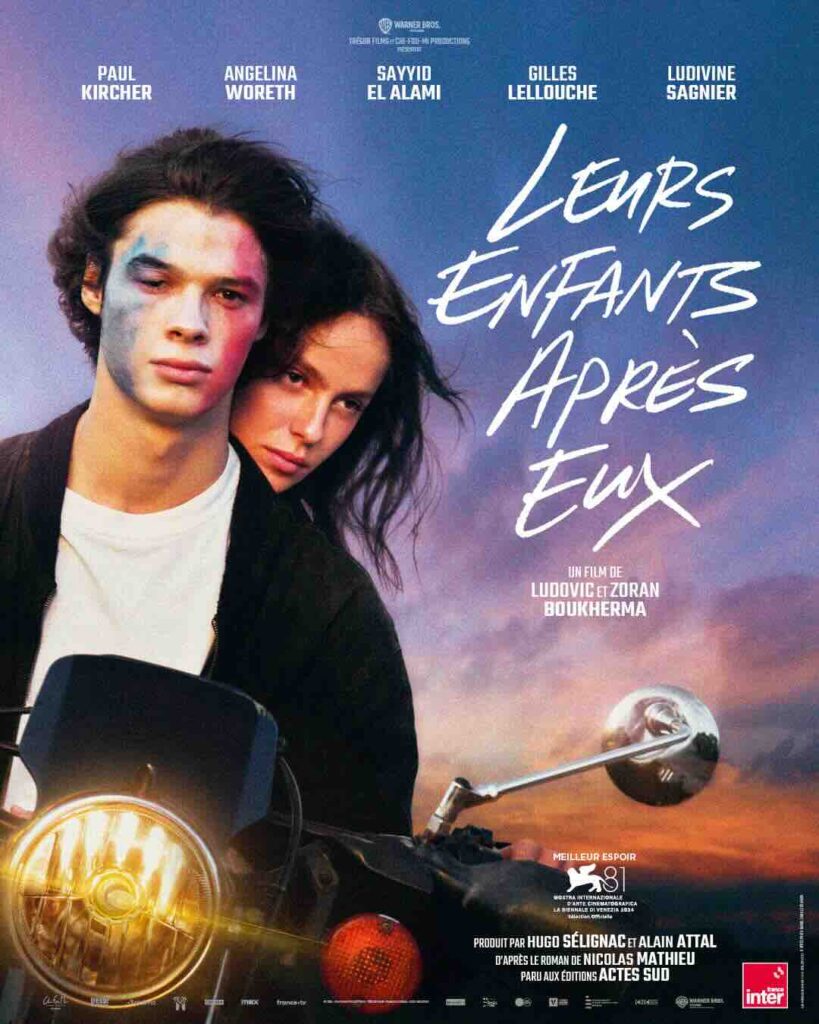

Leurs enfants après eux de Ludovic & Zoran Boukherma (Fr., 2h21) avec Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Ludivigne Sagnier, Gilles Lellouche… En salle le 4 décembre 2024.