Un western aux allures de fresque épique, deux bras cassés en galère à Bordeaux et des extraterrestres envahissent les salles cette semaine. Entre autres…

Horizon : une saga américaine Chapitre 1 de & avec Kevin Costner

1859. Les premiers pionniers acquéreurs de concessions à Horizon, dans la (future) vallée de San Pedro, sont abattus par des Apaches n’appréciant pas la profanation de leurs terres sacrées. Quelques années plus tard, alors qu’une petite communauté a émergé, un nouveau raid la rase. Les rares survivant sont recueillis par les Tuniques bleus pendant que des chasseurs de primes partent en quête de trophées. En parallèle, une jeune femme fuit le Dakota pour échapper à l’emprise d’une famille criminelle… et un nouveau convoi de charriots fait route vers Horizon…

Il faut d’emblée se souvenir que Kevin Costner a redonné de la vigueur — à l’instar de Leone, Peckinpah, Nelson, Penn ou Siegel avant lui — au western à l’aube des années 1990 : Danse avec les loups avait largement contribué à sauver le genre de sa périclitation. Un genre usé, ringardisé puis logiquement boudé par un public autant lassé par son manichéisme sommaire que par le “récit-fédéral” qu’il contribuait à colporter, au détriment bien entendu des Premières Nations. Grâces soient donc rendues à Costner qui, par une fresque lyrique et humaniste, avait su renouveler le regard des spectateurs..

Cette incursion dans le western n’avait rien d’une tocade pour Costner qui par la suite récidiva comme auteur et/ou interprète avec Open Range (2003), la série Yellowstone (2018—) ou l’injustement méconnu L’un des nôtres de Thomas Bezucha (2020). Rien d’anodin mis bout à bout. Mais… oserait-on dire que tout cela n’était qu’un préambule à un magnum opus, ce western-somme que ce premier chapitre de Horizon semble annoncer ?

Western définitif, définition

Par essence, le western vise à raconter l’appétit pour les grands espaces et le désir des pionniers de les soumettre à leur main ; il y a une logique qu’il ait tôt accouché de fresques à la (dé)mesure des décors et récits fondateurs qu’il retrace : globalisant mais idéologiquement très elliptique (La Conquête de l’Ouest, 1962), opératique et allégorique via l’arrivée du chemin de fer transcontinental (Il était une fois dans l’Ouest, 1969), en s’ouvrant à la voix des Premières Nations (Little Big Man, 1970)… Équivalent cinématographique de la chanson de geste pour l’Amérique naissante, le western sublime tout autant les caractères héroïques que des panoramas hors normes.

Horizon s’inscrit dans cette tradition en intriquant dans sa trame ample des destins individuels recouvrant plusieurs strates de la population, plusieurs civilisations. Davantage qu’un tableau, le film constitue une mosaïque dynamique — un quilt, devrait-on même écrire, pour rester dans l’ambiance — de l’ensemble des éléments constitutifs de ce paysage en formation du XIXe siècle sans pour autant faire catalogue. Les lieux iconiques figurent naturellement mais débarrassés du folklore ; les archétypes aussi (cow-boy, prostituée, cavalerie…) mais délestés des clichés ; idem pour les situations canoniques (duel, raid etc.) qui gagnent ici en authenticité.

Gain de temps

Permettre d’embrasser autant de personnages n’est possible qu’à la condition de s’autoriser la durée. Le premier chapitre de cette saga prend donc le temps de respirer, donnant aux fils dramatiques le temps et l’espace de se dévider en direction de leur horizon. À ce sujet, imagine-t-on un tel récit se déployer sur la diagonale étrécie d’une tablette ou d’un smartphone ? Le grotesque a ses limites que le format panoramique et la photo splendide de photo J. Michael Muro ne devraient pas connaître. Le travail sur la luminosité de l’image vaudrait en effet à lui seul l’expérience de la salle : l’étalonnage renoue avec l’éclat magnétique des paysages classiques, aux montagnes mauves se découpant sur des ciels d’un bleu éclatant. Les trois heures de ce spectacle rappellent le primat indiscutable de la salle sur les autres écrans.

Ce choix esthétique a aussi un prix. Si atteindre l’horizon est dans l’absolu une utopie et s’implanter à Horizon mission périlleuse, Costner a mis de sa poche pour édifier cet Horizon, aidé par le distributeur français Metropolitan Filmexport — qui avait pareillement soutenu Viggo Mortenensen pour Jusqu’au bout du monde. La frilosité actuelle des studios américains, en bout de d’inspiration et en fin de cycles(s), les mène à ignorer toute prise de risque sur des sujets pourtant patrimoniaux… et à manquer aujourd’hui ce qui constituera leur catalogue classique de demain.

Horizon : une saga américaine Chapitre 1 de & avec Kevin Costner (É.-U., 3h01) avec également Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson… En salle le 3 juillet 2024.

***

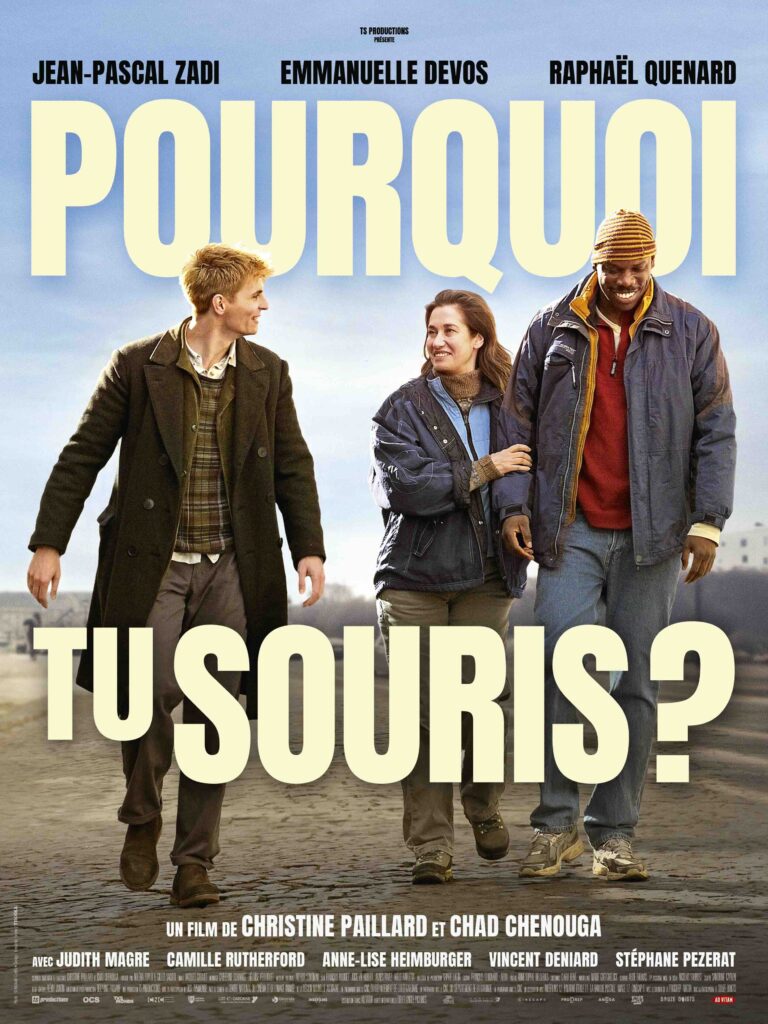

Pourquoi tu souris ? de Christine Paillard & Chad Chenouga

À la rue et sans boulot, Wisi se fait passer pour un sans-papier africain afin d’être hébergé par Marina, une bénévole humanitaire un peu crédule. Las ! sa combine est éventée par Jérôme, tout juste expulsé après la mort de sa mère, qui l’oblige à lui faire une place chez Marina. Le drôle de duo va alors tenter de se sortir de la mouise en accumulant des plans plus pourris les uns que les autres…

Totalement inattendue de la part de Chad Chenouga, plus coutumier des drames sociaux inspirés de son parcours ou de faits divers, cette comédie révèle un goût pour un humour poil à gratter d’autant plus caustique que les situations sont totalement en prise avec le réel. Goût partagé ici avec Christine Paillard du scénario à la réalisation, au fil de situations menant Wisi et Jérôme à expérimenter des magouilles moins génératrices de profit que d’embrouilles et de ridicule.

Seuls two

Trente ans après Les Apprentis (1995) de Pierre Salvadori mettant en scène deux fauchés aux prises avec des difficultés à peu près comparables, Pourquoi tu souris ? dépeint en parallèle la systématisation de l’exploitation intermédiaire dans notre société, où la moindre activité humaine peut être uberisée ; où la solidarité “loachienne” met du temps à ressurgir tant elle a été détrônée par le chacun-pour-soi. Comme dans les comédies cruelles italiennes, les auteurs ne cachent pas les défauts de leurs personnages et s’en servent même pour donner du piquant aux situations. Oui, il y a aussi des petits chefs imbuvables dans le monde associatif ; Jérôme a un sacré fond raciste et Wisi semble un brin homophobe. À quoi bon l’angélisme s’il travestit l’authenticité ?

Bien qu’il suive d’un duo de bras cassés se transformant en trio, puis en quatuor (en intégrant une vieille dame politiquement incorrecte mais prompte à la transgression), Pourquoi tu souris ? est aussi une photographie des solitudes contemporaines, lèpre n’épargnant personne. Mais tout est lié : l’isolement, volontaire ou subi, empêche de créer du lien. Donc de “faire société“, comme l’on dit, et favorise son émiettement. En provoquant des appariements baroques, le film recrée une forme de lien mais offre parfois des arrières-plans savoureux révélant les effets “dynamiques” de ces rencontres imprévues. D’ailleurs, celle de Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard (qui se retrouve ici après Coupez ! de Hazanavicius) contribuent pour beaucoup aux sourires décochés par le film. On a là en partie l’explication du titre.

Pourquoi tu souris ? de Christine Paillard & Chad Chenouga (Fr., 1h35) avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Emmanuelle Devos, Judith Madre, Camille Rutherford… En salle le 3 juillet 2024.

***

Pendant ce temps sur Terre de Jérémy Clapin

Spationaute, Franck a disparu corps et biens en pleine mission intersidérale. Trois ans plus tard, sa sœur Elsa est soudainement parasitée par une forme de vie mystérieuse qui lui propose un étrange marché : lui rendre Franck à condition qu’elle lui fournisse d’autres humains “hôtes“ pour héberger les siens…

Après J’ai perdu mon corps(2019) le réalisateur Jérémy Clapin n’en a donc pas fini avec les quêtes organiques ni les cosmos fantastiques. Et s’il passe ici à des recherches d’individus “dans leur intégrité”, il opère toutefois un changement formel de taille en abandonnant (presque) le cinéma d’animation pour la prise de vues réelles. Cette “transmutation” fait d’ailleurs écho avec le thème du film : cette idée d’explorer et d’investir de nouveaux territoires artistiques rejoint le besoin vital des entités extraterrestres de coloniser des organismes humains.

Projet ambitieux, Pendant ce temps sur terre convoque et confronte ainsi de manière synchrone l’infini invisible de l’univers spatial à l’intériorité indicible des êtres. Le for intime d’Elsa se trouve contaminé par une entité capable de décider pour elle, la ravalant au rang de pantin, de coquille dépouillée de sa personnalité réelle. La jeune femme n’est alors guère différente de certains pensionnaires dont elle s’occupe dans l’EHPAD où elle travaille. Et quand elle redevient elle-même, elle se trouve confrontée à un dilemme métaphysico-cornélien : qui sacrifier pour satisfaire son désir égoïste de retrouver son frère ?

En corps !

Séduisant sur le papier, le film peine à transformer pleinement l’essai. Premier caillou scénaristique gênant : pourquoi diantre le “marionnettiste” a-t-il besoin de s’assurer de la coopération volontaire de sa “marionnette“ s’il peut la contrôler à sa guise ? C’est beaucoup (trop) d’égards de la part d’un parasite vis-à-vis de son hôte. Et surtout se compliquer la vie pour rien ! Si l’on admet toutefois la mansuétude peu logique de l’entité extraterrestre, on trouve peu judicieux les scrupules et les choix d’Elsa — mais c’est un autre débat ! Question effets spéciaux à présent, Clapin oscille entre une inspiration cronenbergienne volontiers gore et un low tech plus suggestif — une alliance peu encline à produire de la cohérence. Reste l’atout majeur du film : Megan Northam, qui incarne depuis quelques années un intéressant renouvellement des visages du cinéma français. Heureusement qu’il y a l’humain, finalement.

Pendant ce temps sur Terre de Jérémy Clapin (Fr., 1h29) avec Megan Northam, Sofia Lesaffre, Catherine Salée… En salle le 3 juillet 2024.