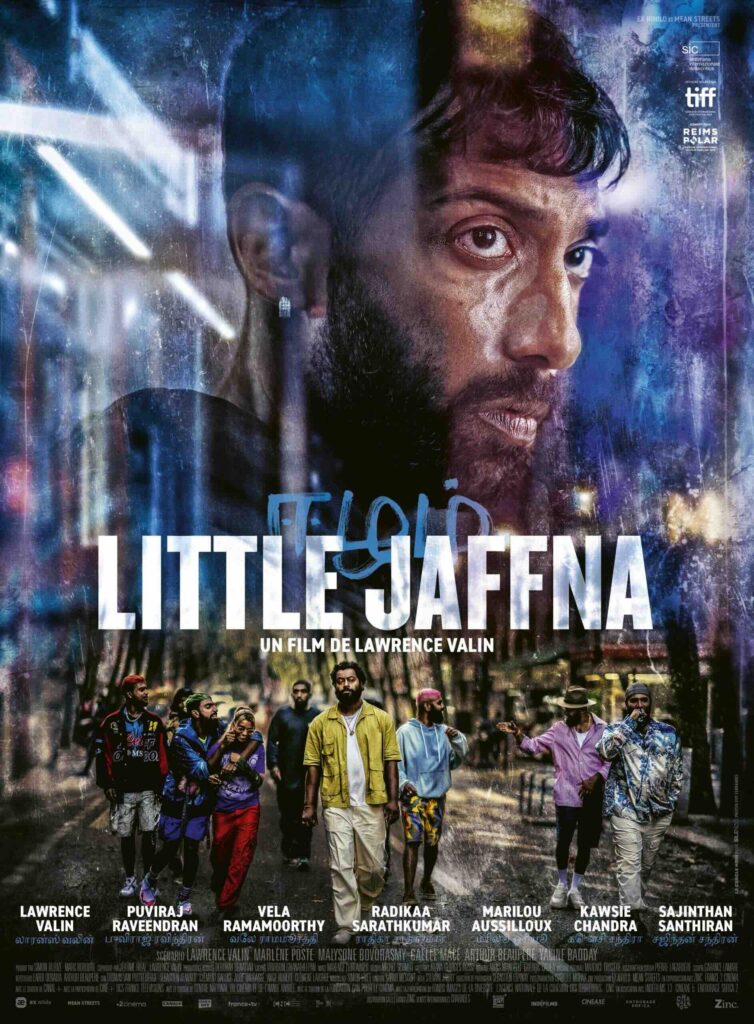

Objet audacieux dans le paysage cinématographique français, “Little Jaffna” est un polar sur fond de politique au sein de la communauté tamoule en France. Aux manettes, le comédien-réalisateur Lawrence Valin rencontré lors du Festival de Sarlat (et depuis Prix du Jury et du Public à Reims Polar)

Qu’est-ce qui vous donné envie d’évoquer cette page d’histoire ?

Lawrence Valin : Depuis que je suis petit, j’ai grandi dans ce conflit qui a opposé les Cingalais aux Tamouls au Sri Lanka. Je suis né en 1989 et il avait déjà démarré et Il s’est terminé en 2009. J’ai toujours baigné dedans par mère et ma grand-mère, qui ont fui le Sri Lanka et sont arrivées en France. Je suis un peu la première génération née ici en France. Quand je rentrais à la maison, on était tamouls ; quand je sortais, on devait être français plus que français. J’ai donc mis toute une partie de mes origines de côté en grandissant et en me disant « je suis français » — dans le film, il y a toujours ce truc d’intégration très important où le personnage [Michael Beaulieu, NDR] gravite entre ces deux cultures.

Longtemps, je ne connaissais pas mon histoire, ni l’histoire du Sri Lanka. Je savais que c’était tout le temps compliqué. Par exemple, quand on parlait au téléphone avec la famille là-bas, on disait : « Bon bah il y a eu deux morts devant la maison, et t’as mangé quoi ce soir ? » C’était normal, c’était le quotidien,

Plus tard, on m’a conseillé de parler de ce que je connaissais lorsque j’ai voulu faire un film. Et c’est vrai que je voulais parler du fait d’avoir une double culture, de grandir avec les échos d’un conflit très loin ; de son impact sur les gens en France, à 10 000 km… Ça s’est fait de manière assez évidente. Je voulais parler de ce conflit dans mon premier film et c’était ’ un choix volontaire de ne pas vouloir dater — quand on date, pour moi, c’est du passé c’est terminé — alors que là-bas, la communauté tamoule est toujours dans une situation assez critique. On a eu ce génocide, mais pas de réponse de la part du gouvernement. Mon but était de mettre une lumière sur ces gens, à travers un film de divertissement et de parler au plus grand nombre.

Si j’avais fait un film uniquement centré sur les Tamouls et le conflit, peut-être que les Tamouls de France et les quelques personnes intéressées par ce conflit seraient partis le voir. Mais j’ai décidé de partir sur le côté infiltration, avec des codes connus de tout le monde — le thriller, le suspense — pour que ce ne soit pas juste un documentaire, mais une fiction (qui s’inspire vraiment de faits réels politiques) qui reste une fiction.

Comment avez-vous vécu votre “double identité” de réalisateur et de comédien pendant le tournage ?

J’ai débuté comme comédien il y a 13 ans. Et c’est la soif de jouer qui a fait que j’ai voulu passer derrière en me disant que je n’avais pas les rôles dans lesquels je pouvais vraiment défendre quelque chose. J’ai commencé à écrire et j’ai été pris à la FEMIS où j’ai fait un film de fin d’études dans lequel je jouais et je réalisais. C’est une méthode de travail ; j’ai appris comme ça : en réalisant et en jouant dans mes films.

En tant que comédien, quand j’arrive sur mes plateaux, la plupart des acteurs sont des non-professionnels qui n’ont pas d’expérience ; et ils ont peur car il y a une soixantaine de techniciens qui s’activent autour. Moi aussi j’ai peur, mais on va le faire ensemble. Le fait d’avoir le réalisateur avec eux, ça les rassure énormément. C’est comme ça que j’arrive à mettre en place ma mise en scène en tant que réalisateur dans le jeu.

Par contre, en tant que réalisateur, je fais toute une préparation très en amont : chaque plan, chaque cadre est verrouillé avec le chef-opérateur, la scripte ; tout est pensé pour que quand j’arrive sur le plateau, je sache exactement ce qui se passe. Je ne viens pas en tant que Lawrence Valin, mais en tant que Michael Beaulieu, le personnage. Même quand je réalise, je suis Michael Beaulieu qui réalise. Comme ça, les gens ne voient pas le changement acteur/réalisateur.

Et en tant que comédien/réalisateur, quand on joue, on a besoin de regarder quelqu’un pour savoir si c’est bien ou pas. Moi, j’ai un coach là uniquement pour me regarder dans le jeu. Dès qu’une prise se termine, c’est la première personne que je vais regarder pour voir comment c’était. On a des signes très simples pour savoir si je dois en refaire une. Si je ne l’ai pas sentie, je ne vais pas perdre de temps à aller la revoir ; j’attends que lui me valide. Si je l’ai sentie intérieurement, je la vérifie. Et une fois qu’on l’a vérifiée, on la double.

Est-ce pour symboliser son appartenance à une double culture que le personnage de Michael a du vitiligo sur le visage ?

J’ai un réel vitiligo qui s’étale sur tout le dos. Pendant l’écriture, je me suis dit que dès le début du film, sans aucun dialogue, on aurait comme ça la problématique de notre personnage : une partie blanche, une partie tamoule et ces deux parties sont mélangées. C’est tout son parcours qu’on va découvrir au fur et à mesure. C’était l’idée et le vitiligo a fait énormément peur à beaucoup de personnes, parce que c’était un pari risqué au maquillage : si ça ne marchait pas, on pouvait ne pas rentrer dans le film. On a fait plein d’essais en amont avec le chef opérateur, l’étalonneur. Parce que j’y tenais absolument : c’était un challenge. Dans chaque département — costume, maquilleur, image — je demandais à chaque technicien : « Je veux voir votre travail ».

Le polar ou le thriller d’auteur — à l’instar de Coppola pour LeParrain pour le milieu italo-amércain ou Cimino avec L’Année du dragon centré sur Chinatown — est-il la voie royale pour décrire avec le plus de réalisme une communauté ou une culture ?

Quand j’ai commencé à écrire Little Jaffna, on m’a dit : « Pourquoi tu ne ferais pas une comédie ? ». Mais je n’avais pas forcément envie de rire sur la communauté. Les représentations que j’ai de la communauté tamoule dans le cinéma français, c’est Jacques Audiard avec Dheepan :un immigré qui ne parle pas le français. Derrière, on a eu Le Sens de la fête, avec une petite représentation d’un Tamoul qui ne parle pas le français, un immigré. Après, on a eu Le Grand Bain, où pareil, on a un mec qui ne parle pas du tout, qui se promène en slip, et dont on n’a pas le passé…

C’est les représentations qui nous arrivent. Comment changer cette représentation-là, d’une autre manière ? Étant petit, je regardais Scarface, Le Parrain… J’ai grandi avec ces films et je me disais qu’être italien, c’était quand même cool. Pour Halloween, on était en costume de parrain italien — alors qu’on était franco-tamoul, ça n’avait rien à voir ! Ça m’est resté du gamin de 13 ans que j’étais, quand je faisais ce film. J’ai envie qu’un Franco-Tamoul de la prochaine génération (ou un gamin qui n’est pas blanc, par exemple), puisse se dir que c’est cool un Tamoul. Parce que ce n’est pas commun.

Et puis c’est vrai que les films de gangsters ont un côté un peu underground : on ne voit pas ce qui est caché et c’est plus facile de rentrer dedans. Souvent, il y a a le syndrome du « whitesaver », avec un immigré et un personnage blanc qui lui va donner de la force. Pour une fois, j’avais envie que le spectateur blanc s’identifie à un personnage principal qui a ma couleur de peau. Et ce n’est pas un problème, finalement. Parce que j’ai grandi en regardant des personnages blancs que ce soit Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Je m’identifiais tellement que je voulais faire comme Jean-Paul Belmondo en me tenant l’hélicoptère et en faisant une vraie cascade. C’est ce côté un peu naïf et innocent que j’avais quand j’étais plus jeune, que j’ai voulu garder dans ce film.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un premier long métrage très ambitieux…

Mon astuce, c’est que je ne l’ai pas pensé comme un premier film, mais comme mon dernier film ! Quand on pense que c’est un premier film, on a toute une pression de devoir réussir quelque chose, de se dire qu’il faut que ça marche. Ma mentalité était de me dire : « j’ai plus rien à perdre ». C’est le côté challenge, le côté artisanal, ça m’a toujours plu dans le cinéma. Et plus c’est dur à fabriquer, plus moi, en tant que réalisateur, je prends du plaisir à arriver.

Par exemple, je me suis fracturé le poignet dans la scène de course-poursuite. Il y avait au moins 300 personnes qui étaient autour en train de regarder et je me casse bêtement le poignet. Et tout le monde était en train d’applaudir et j’avais le poignet cassé et je me disais il va falloir repartir et faire semblant de ne pas avoir mal au poignet ! C’était la première semaine de tournage. Et j’en ai enchaîné sept derrière avec le poignet fracturé. Mais je préfère réussir avec difficulté que de juste me dire y aller mollo pour un premier film., Au pire, qu’est-ce qui se passe ? Je vais rater, je me suis fracturé le poignet, mais avec panache.

Ce qui m’a aussi beaucoup motivé, c’est toute cette solidarité au sein de la communauté tamoule, qui d’un coup disait : « c’est un premier film qui va parler de nous d’une manière assez singulière. » Par exemple, les mamans des jeunes du film venaient et disaient : « c’est génial ce que tu es en train de faire. » On me disait qu’on pouvait rêver à faire ce métier-là alors qu’avant, ce rêve n’était même pas possible. Je ne pouvais pas partir en Inde faire des films, parce que là-bas, j’étais un Français blanc. Et ici, j’étais un Indien. Et ce film, en fait, c’était pour moi une manière de créer une place.

Vous avez intégré dans votre film des références à la culture du cinéma indien, notamment dans l’image…

Dans le cinéma de Kollywood [le Bollywood du l’Inde du Sud, NDR] c’est très coloré, c’est pop. J’aime beaucoup le cinéma de Scorsese et je pense que ça se ressent aussi dans mon cinéma. Et en même temps, il y a ce côté un peu pop d’Harmony Korine qu’on peut avoir dans Spring Breakers, The Beach Bum ; ce côté un peu néon. Du coup, j’ai un peu mélangé mes inspirations.

À Kollywood, on n’a pas besoin de cape ni de collant pour dire que c’est des super-héros ; quand les gens vont au cinéma, ils veulent oublier la réalité et être dans l’extraordinaire. C’est pour ça que quand il y a un coup de poing dans un film indien, le mec vole à 200 mètres. Sur ce film, je ne pouvais pas faire ça ; quand un public occidental regarde ce genre de film, il le prend comme une comédie — parce qu’il n’a pas la grille de lecture.

Tout le long du montage, je devais régler mes curseurs pour en pas être trop dans le côté Kollywood, et ramener du côté occidental — ou l’inverse. Sur ce film, je traçais un peu une ligne rouge où je basculais entre l’un et l’autre. Au-delà de l’expérience de la double-culture ou de la langue — on est quasi à 50% en français et en tamoul — c’était un équilibre à trouver entre les deux.

La question du mélange des cultures à 50% et de l’intégration est, au fond, le cœur du film…

Je vais parler en mon nom : j’ai été le plus heureux quand j’ai accepté ma patrie d’origine. C’est quand je suis les deux que je me sens accompli ; pas en reniant l’un ou l’autre. Parce que forcément, si on doit choisir, on a l’impression de trahir l’autre.

Et je le crie haut et fort : Little Jaffna est un film français ! On a la chance, d’avoir un cinéma qui nous permet de raconter des récits comme ça. Parce qu’en Inde, ils n’auraient jamais de la vie fait un film avec que des Blancs. En tout cas, je pense que je n’aurais jamais pu faire ailleurs ce film qu’en France. Je suis hyper content.

Le film va-t-il sortir au Sri Lanka ?

J’adorerais. Mais je pense que c’est impossible. Ça va être censuré, forcément. Quand on parle en mal du gouvernement, ne serait-ce que le carton de la fin, qui dit : « On voudrait juste avoir une reconnaissance » Ils vont couper toutes les parties bonnes, ils vont garder toutes les mauvaises en se disant : « Regardez, on avait raison ! » (sourire). Mais en Inde, par exemple, le film a été très bien reçu à un festival qui s’appelle MAMI à Mumbai. Et il y a plusieurs distributeurs qui sont intéressés…

Little Jaffna de & avec Lawrence Valin (Fr., 1h40) avec également Kawsie Chandra, Puviraj Raveendran, Vela Ramamoorthy… En salle le 30 avril 2025.