Des histoires de cœur(s), de familles, d’addiction et de guerre se croisent dans les salles cette semaine. Entre autres…

L’Amour c’est surcoté de Mourad Winter

Trentenaire habitué au vide abyssal sentimental, Anis est de surcroît plombé par la perte de son meilleur pote d’enfance survenue il y a trois ans. Pour se changer les idées, il sort en boîte et croise Madeleine, une fille peu conventionnelle, qui va le mettre au défi de la retrouver. Peu à peu, l’ébauche d’une relation va naître entre eux malgré la tendance d’Anis à se dissimuler derrière les mythos, les vannes et sa pudeur…

À la lecture du palmarès d’un festival, il n’est pas rare que l’on soit interloqué par la formulation d’un prix — en général, parce qu’il reconnaît des qualités passe-partout ou un peu trop cryptiques à un film. En décernant leur “Mention Spéciale du Jury” à L’Amour, c’est surcoté, les juré de l’Alpe d’Huez ont judicieusement agi. D’abord, parce que ce film mérite amplement cette épithète de “spécial” (à comprendre comme “original”, “singulier”, “novateur”, “rafraichissant”) ; ensuite parce qu’il se devait de figurer parmi les lauréats, tous moins centrés sur la “comédie pure” que sur des relations affectives et/ou sentimentales repensées, en phase avec cette nouvelle gentillesse prônée par Karim Leklou lors de l’attribution de son César.

Éloge du mâle bêta

Adaptant ici son roman, 🔗Mourad Winter ose quelque chose d’inattendu : la romcom dans le cadre peu coutumier d’une banlieue, en choisissant de surcroît un serial loser sentimental chambré par sa bande de potes. Cerise sur le gâteau, sa dulcinée s’avère davantage princesse que Cendrillon, ce qui ajoute à ses complexes et traumas de mâle plus bêta qu’alpha, une possibilité de devenir un transfuge de classe. Certes, l’inversion des clichés n’est pas totalement nouvelle (Coup de foudre à Notting Hill) mais l’inscription dans ce cadre socio-urbain a le mérite de rebattre les cartes des rapports masculin/féminin et de torpiller le virilisme à front de taureau.

Rythmé par l’osmose assez stupéfiante entre Hakim Jemili et Laura Felpin (confirmant après Joli Joli sa prometteuse inflexion) et un montage dynamique, L’Amour c’est surcoté bénéficie d’un autre atout : sa cohorte de second rôles. D’Abbes Zahmani à Steve Tientcheu, en passant par Clotilde Courau, cette (belle et) éclectique distribution est toutefois dominée par Benjamin Tranié, franchement hilarant dans le rôle de Paulo, le meilleur pote. Gatling à saillies racistes, il est un peu l’équivalent du faire-valoir infréquentable joué par Rhys Ifans dans Notting Hill. Mais ses provocations sont, tout autant que les pirouettes et vannes incessantes d’Anis, des paravents dissimulant sa fragilité de célibataire. Ne passez pas à côté.

L’Amour c’est surcoté de Mourad Winter (Fr., 1h38) avec Hakim Jemili, Laura Felpin, Benjamin Tranié, Abdulah Sissoko, Clotilde Courau, Abbes Zahmani, Steve Tientcheu… En salle le 23 avril 2025.

***

Familia de Francesco Costabile

Rome, années 1980. Victime de Franco, son époux violent, Licia obtient une mesure d’éloignement lui permettant d’élever ses deux enfants Gigi et Alessandro à l’abri de cette brute invétérée. Une décennie plus tard, alors que Gigi évolue dans la mouvance néo-fasciste, Franco refait surface dans leur vie comme si de rien n’était et prétend revenir dans le giron familial. Mais a-t-il changé ?

S’il fallait résumer sommairement Familia par un proverbe, ce serait : « les chats ne font pas des chiens » ; si l’on devait user d’une parabole, 🔗celle du scorpion et de la grenouille telle que la raconte Orson Welles dans Mr. Arkadin (1955). Car ni Franco, ni Gigi ne peuvent s’empêcher d’être ce qu’ils sont ; de réprimer leur jalousie ni leur brutalité. Cela étant posé, Francesco Costabile ne se borne pas ici à décrire la reproduction d’une violence intra-familiale : bien qu’étant un sujet en soi, l’argument serait un peu mince et surtout — hélas — rebattu. Le cinéaste montre comment la mouvance néo-fasciste détecte et enrôle ses proies susceptibles de présenter ce caractère explosif dans le but d’attiser leur colère à des fins politiques et séditieuses.

Mecs plus ultra

Cette thématique de l’endoctrinement de jeunes hommes (issus de foyers populaires, adeptes d’activités sportives et viriles, souvent élevés par des parents célibataires) n’est pas sans rappeler l’argument de 🔗Jouer avec le feu des sœurs Coulin… mais en plus subtil puisque l’imprégnation radicale n’est pas ici l’alpha et l’omega et que: la porosité de Gigi à cette idéologie découle d’un conditionnement atavique. Dans sa complexité trouble, le rapport père/fils peut rappeler celui qui sous-tendait le trop méconnu At Close Range de James Foley (1986), interrogeant également les questions de loyauté et d’hérédité toxique dans un milieu de délinquants.

Construit comme une tragédie grecque (c’est-à-dire avec une issue en forme d’impasse) Familia a cependant le grand mérite d’être imprévisible dans ses développements et rebondissements : si l’on se doute que le fatum frappera, on ignore quand et comment. Mention particulière à l’interprète du père, Francesco Di Leva, qui insuffle en permanence une tension sourde, même lorsqu’il semble apaisé.

Familia de Francesco Costabile (It., 2h04) avec Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva… En salle le 23 avril 2025

***

Mexico 86 de César Díaz

1986. Alors que le Guatemala vit en pleine guerre civile, Maria a dû s’exiler au Mexique sous une fausse identité afin de poursuivre son action militante. Ce faisant, elle a confié son fils Marco à sa propre mère pour éviter qu’il ne soit expédié dans une “ruche” à Cuba — une pension regroupant les enfants des activistes. Un acte de rébellion vis-à-vis de sa hiérarchie et des règles, qu’elle transgresse par ailleurs quand elle prend le risque d’aller voir ou de faire venir son fils…

Découvert avec Nuestras Madres (récompensé par la Caméra d’Or 2019 mais hélas pour lui victime collatérale du Covid 19 qui l’avait contraint à sortir en SVOD l’année suivante), le cinéaste guatémaltèque César Díaz continue à exhumer les cadavres empilés dans les placards de son pays. Un pays n’ayant toujours pas apuré ses comptes avec sa propre histoire. Personnellement concerné par le sujet, il use du cinéma comme le Chilien Patricio Guzmán le fit jadis, en position de témoin et de passeur. Mexico 86 s’inspire en effet vaguement de sa propre enfance et de la figure de sa propre mère, même s’il ne revendique pas un autobiopic.

Son fils, sa bataille

Montrant la vie de bêtes traquées des opposants guatémaltèques, ce thriller politique révèle avec la facilité avec laquelle les émissaires de la junte alors au pouvaient les persécuter et exécuter dans les pays étrangers où ils avaient trouvé refuge (ainsi qu’une nouvelle identité). À croire qu’à l’époque des dictature sud-américaines, le terrorisme d’État jouissait des prérogatives octroyées aux diplomates — voir 🔗They Shot The Piano Player. Mais il n’y a pas que cette dimension édifiante, costa-gavresque oserait-on dire, dans le film de César Díaz gravitant autour de la relation entre Maria et son fils, a priori impossible pour une révolutionnaire qui doit se défaire de toute attache familiale. Mais puisqu’une révolution part du postulat qu’il faut remettre en cause des règles instaurées, pourquoi ne pas contester celle qui voudrait qu’un fils soit séparé de sa mère, au motif qu’elle est dans la clandestinité ?

Très convaincante dans son double, triple rôle de mère/activiste/employée de journal tentant de faire connaître la situation de son pays, Bérénice Bejo trouve dans le jeune Matheo Labbé un excellent partenaire, évoluant sur un registre totalement différent : Marco vit en effet a contrario dans une conscience partielle des dangers environnants, créant malgré lui des situations de péril dont il ne mesure pas la portée du haut de ses 10 ans. Par ses imprudences d’enfant déréglant la machine militaire qui régente la sécurité de sa mère (et de son mouvement), il instille un aléa terrible, mais rappelle aussi ce que c’est que de vivre — ce pourquoi elle se bat, au fond.

Mexico 86 de César Díaz (Bel.-Fr., 1h33) avec Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris, Julieta Ergurrola… En salle le 23 avril 2025.

***

Des jours meilleurs de Elsa Bennett & Hippolyte Dard

Mère célibataire depuis la mort de son époux, Suzanne a trouvé dans l’alcool la béquille illusoire pour tenir au quotidien. Un jour, c’est la goutte de trop : un accident de voiture avec les enfants et une syncope au boulot. Pour espérer retrouver leur garde, elle doit suivre une cure dans un centre de désintoxication alcoolique. Sur place, en compagnie d’autres malades, elle participe au défi lancé par un intervenant extérieur : monter une équipe pour participer à un rallye automobile au Maroc…

Ce film à quatre mains et aussi un film double, voire doublement double. Du bon côté des choses,

🔗l’incorporation de séquences donnant voix au chapitre aux personnages secondaires, dans lesquelles elles racontent leur itinéraire d’alcooliques; Placés comme des respirations scandant le récit, ces témoignages-confessionnal ancrent davantage celles qui s’expriment dans le réel en réinjectant du naturel, même s’il est brutal (ou tragique, ou comique) à entendre.

Boire ou conduire

A contrario, la dichotomie entre vie au quotidien dans le centre de soins/course au Maroc n’est guère emballante : on devine (et comprend) l’intention de rendre un drame social aride un peu sexy en l’hybridant avec l’expédition improbable de pieds nickelées au Maroc. S’il constitue le morceau de bravoure du film, à la fois décalé et spectaculaire, il donne lieu tout au long de sa préparation et lors de son déroulement, à une série de gags et d’effets convenus quand ils ne sont pas prévisibles — tout ça pour ça…

Restons plutôt sur l’intérêt prophylactique de Des jours meilleurs qui, comme The Lost Weekend de Billy Wilder (1946), Le Dernier pour la route de Philippe Godeau (2009) ou La Fête est finie de Marie Garel-Weiss, dont on vient d’apprendre la disparition (2017), raconte l’enfer de l’intoxication alcoolique ou aux stupéfiants et la non moins problématique question de la désintoxication en centre. À chaque fois, le titre est évocateur…

Des jours meilleurs de Elsa Bennett & Hippolyte Dard (Fr., 1h44) avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac… En salle le 23 avril 2025.

***

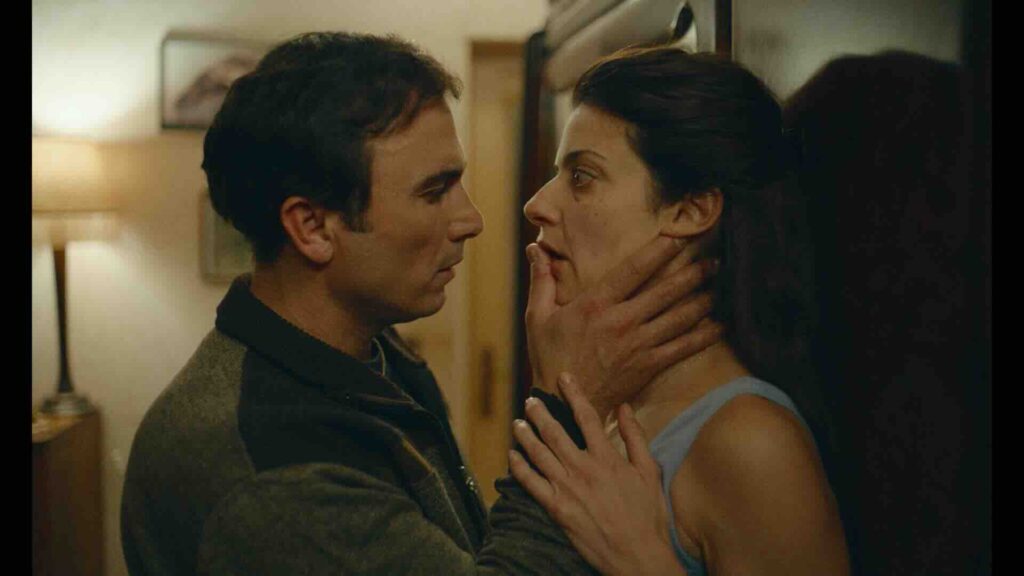

La Chambre de Mariana de Emmanuel Finkiel

1943, en Ukraine. Une nuit, la mère du jeune Hugo mène son fils vers une maison inconnue afin de le confier aux bons soins de Mariana. Prostituée dans un bordel, celle-ci cache Hugo dans le placard de sa chambre, lui intimant de ne pas faire le moindre bruit pour leur sécurité à tous les deux…

« La guerre, la guerre, toujours recommencée ! », pourrait-on dire en parodiant Valéry à propos de la Seconde Guerre mondiale. Verrue du XXe siècle, cette abomination est la colonne vertébrale de l’œuvre de Emmanuel Finkiel qui l’ausculte et la dissèque sous différentes facettes. Après avoir travaillé avec les survivants à ses débuts dans des fictions-documentarisantes, voici qu’il se replie sur des reconstitutions plus classiques ; des adaptations littéraires de témoignages, d’expériences vécues durant le conflit — La Chambre de Mariana, tiré d’Aharon Appelfeld, arrive après La Douleur, transposé de Duras.

Sans lui faire injure, Finkiel se montre moins inspiré dans l’exercice de l’adaptation, livrant des films au maniérisme froid donnant la détestable impression qu’ils servent d’écrin non à l’interprétation mais à la recherche de performance de sa comédienne fétiche, Mélanie Thierry — on ressent en effet comme une insistance à mettre en avant l’actrice devant le personnage, en dépit de la logique. Ajoutez les artifices maladroits censés donner l’illusion du temps qui passe (la perruque douteuse du jeune Hugo indiquant que ses cheveux ont poussé…) et l’on perd le fil de ce qui devrait être l’essentiel ici : l’émotion — et non la démonstration.

La Chambre de Mariana de Emmanuel Finkiel (Fr.-Bel.-Hon.-Isr.-Port., 1h43) avec Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg… En salle le 23 avril 2025.