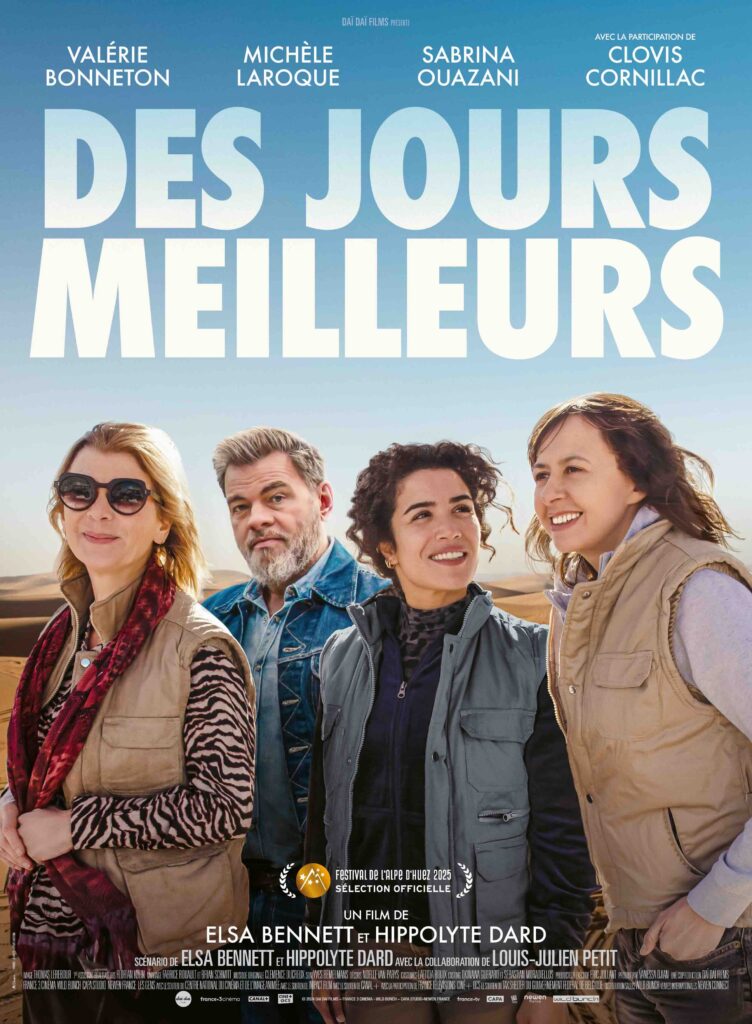

Parler d’alcoolisme au féminin dans le pays des ceps et des spiritueux tient de la gageure ; il a fallu de l’obstination à Elsa Bennett et à son coréalisateur Hippolyte Dard pour parvenir à mener à bon port “Des jours meilleurs” racontant le parcours de soins de femmes en cure. Conversation à l’occasion des Rencontres du Sud d’Avignon.

Quelle a été votre motivation première dans l’écriture et la réalisation de ce film ?

Elsa Bennett : Hippolyte et moi on était touchés de très près par le sujet sur le plan familial, donc on voulait en parler. On savait aussi qu’il n’avait jamais vraiment été abordé de manière spécifique sur les femmes en tout cas au cinéma : ce sujet reste encore très tabou, sensible. C’était important d’essayer de libérer un peu la parole des femmes.

Pourquoi l’alcoolisme des femmes est-il plus tabou ?

Parce qu’on sacralise encore beaucoup les femmes — et encore plus les mères, évidemment. On n’a pas envie de voir ça. C’est pour cela que c’est très peu abordé, dans les séries ou les films. C’est compliqué de voir une femme qui boit. On ne parle pas d’alcoolisme mais de femmes en souffrance et on a juste besoin de changer le prisme : il faut considérer que c’est une maladie, que ces femmes ont besoin d’être aidées, leur prendre une main. On ne peut plus être dans le jugement aujourd’hui, mais dans la bienveillance, dans l’humanité : elles ont toutes besoin qu’on les écoute, qu’on les entende.

Avez-vous l’impression d’avoir fait un film militant ?

Je l’espère ! En tout cas j’espère qu’il sera perçu comme ça. Même dans la fabrication du film, ça a été très long de le faire financer, il a fallu vraiment s’accrocher, y croire : au départ personne ne voulait y aller. Après #MeToo, il y a eu une sorte de nécessité : notre partenaire Wild Bunch a tout de suite cru dans dans le film ; il a été une vraie force de frappe dans l’accompagnement du projet. C’est eux qui ont déclenché la possibilité qu’il existe, et aussi une productrice, Vanessa Djian, qui a porté le film à bout de bras pendant six ans.

La rencontre avec Louis-Julien [Petit, NDR] a été aussi très importante : quand il est apparu sur le scénario, ça a aidé à le faire lire à certaines comédiennes. Ça a été compliqué à monter et tout s’est imbriqué très vite à un moment : ça devenait important de parler de ce sujet. On a senti une différence, avant et après #MeToo.

Vous scandez votre film de séquences documentarisantes où les seconds rôles parlent face à la caméra de leur trajectoire. Comment avez-vous collecté ces récits ? Par des enquêtes auprès de personnes que vous avez interrogées ?

Ça a été la rencontre avec des addictologues, des médecins, des femmes dans les centres, avec ces comédiennes-là en particulier… Ça a été la fabrication d’une histoire personnelle pour chacun des rôles, pour qu’elles puissent se raccrocher à une histoire personnelle. Au départ, ces personnages secondaires étaient beaucoup moins développés dans le scénario mais — c’est aussi ça qui est génial — il y a eu des rencontres avec des femmes en particulier. J’en ai castées beaucoup, retenues celles qui sont dans le film… Elles ont apporté des choses absolument extraordinaires : une humanité incroyable, de l’humour, de la tendresse, de l’émotion… Elles ont outrepassé leur personnage — en tout cas ce qui était écrit au départ. Clovis [Cornillac, NDR] aussi a apporté énormément d’humanité à son personnage.

Quand je suis partie en casting, j’en ai rencontré beaucoup et je les ai fait tout de suite improviser. Et cette idée m’est venue de faire ce face caméra dont je n’avais pas trop parlé au départ aux financiers : je ne savais pas si cette forme cinématographique allait trop leur plaire — on sort quand même un peu de la fiction ! En tournage, chacune avait le droit à une prise, 20 minutes et il fallait vraiment que ce soit du one shot, qu’elles soient dans la sincérité au maximum — et elles l’ont toutes été. Même pour nos trois actrices principales, ça a été un vrai exercice. C’est vrai qu’en France, on ne fait pas beaucoup d’impro. Elles ont adoré l’expérience. Après, ce qui était compliqué, c’était de savoir ce que j’allais garder au montage : il y avait des pépites !

La société française est très ambivalente quant à la question d’alcool entre le côté “bon vivant“ ou la promotion du terroir et l’impératif de la prévention. Même les législateurs n’arrivent pas à s’en dépêtrer. Cela a-t-il créé un problème concret de production, des obstacles de la part des financeurs ?

Je ne l’ai pas senti directement sur le financement : une fois qu’on a eu ce casting, ça s’est quand même assez vite emballé. Mais je repense à Un p’tit truc en plus, que personne n’a voulu habiller pour la montée des marches [à Cannes]. On l’a vécu aussi dans notre film : à part Totum Pharmaciens, qui est un regroupement de 300 pharmaciens en France (qui sont vraiment impactés par le sujet), on a eu zéro aide de qui que ce soit pour sponsoriser le film. C’est révélateur.

Au départ, on a eu des débuts de sponsors, puis ils sont partis, parce que c’était pas évident pour leur image de marque. Après, on a eu des chaînes de télé (Canal+, France Télé…) qui nous ont suivis, heureusement. Alors que, comme il y avait un rallye, c’était vraiment l’occasion de barder la voiture de sponsors ! On s’en est servi dans le film. On s’est dit : « OK, on n’a qu’un sponsor ? Ben on ne va mettre qu’un sponsor ! »

En fait on a eu aussi Petit Béret qui nous a accompagnés sur le film et aussi une marque de cosmétiques, Peggy Sage — ça a été vraiment génial pour la séquence où elles commencent à retrouver un peu d’estime d’elles et qu’elles se font une manucure. Voilà, on a eu en réalité trois sponsors, mais c’est vrai qu’on a eu beaucoup de pertes.

Question anecdotique… qui ne l’est peut-être pas tant que ça : à quoi ressemblait votre pot de fin de tournage ?

Déjà, on était au Maroc — donc, ça limite quand même beaucoup les choses, parce qu’il n’y a pas tant d’alcool. Et puis, évidemment qu’on se pose la question à chaque fois : même à l’avant-première, il n’y a pas d’alcool fort. On est très attentif à ça. Il y a évidemment du vin et des bières sans alcool. On est obligé d’honorer notre sujet. À l’avant-première parisienne, ce sera pareil, on va être très vigilants. On ne peut pas avoir un discours et puis derrière, se comporter à l’inverse.

Ce qui est fou, c’est que même sur le tournage, des comédiens ont arrêté l’alcool. Même dans les équipes, ça a beaucoup interrogé : il y a eu un effet un peu introspectif sur le sujet. Des gens qui se sont posés la question de leur consommation, du « est-ce que c’est trop ? » ; est-ce qu’ils maîtrisaient vraiment leur consommation ? C’était vraiment intéressant de voir l’impact quelques mois après, pour plein d’entre eux.

Le milieu du spectacle est volontiers porté sur les événements festifs, lesquels peuvent dériver sur des excès. D’autres excès sont justement en train d’être régulés. Pensez-vous qu’il y peut y avoir un lien de causalité entre l’abus d’alcool et ces autres abus ?

Bien sûr. Mais ça aussi, c’est en train de changer complètement. Les fêtes de fin de tournage sont très souvent annulées ou vraiment très simples ; plus personne ne prend la voiture… Il y a un contrôle qui a été mis en place, parce que maintenant, les productions sont responsables aussi de ce qui se passe sur un tournage. #MeeToo a évidemment participé à ce grand éclairage du monde du spectacle pour que les choses changent, rentrent dans l’ordre et que justement, tout ce qui a pu se passer sur les tournages — on le sait, on ne va pas réénumérer — ne puisse plus être possible, je l’espère, dans les années à venir.

Des jours meilleurs de Elsa Bennett & Hippolyte Dard (Fr., 1h44) avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac… En salle le 23 avril 2025.