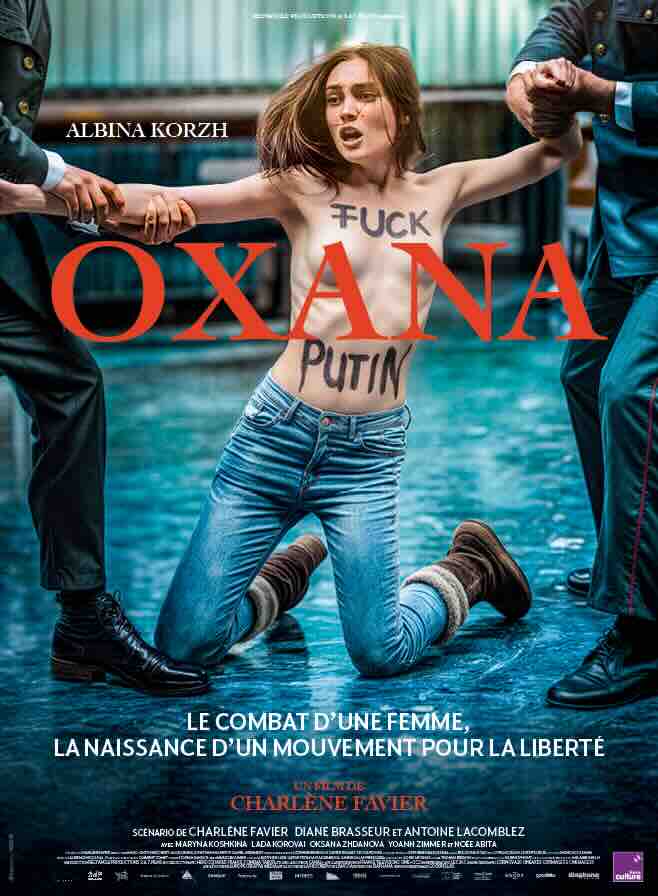

Après “Slalom”, Charlène Favier oblique vers le biopic mais reste engagée en s’intéressant dans “Oxana” à la figure de Oksana Chatchko, fondatrice du mouvement Femen, disparue en 2018. Dialogue avec sa co-scénariste Diane Brasseur lors des Rencontres du Sud d’Avignon.

Aviez-vous un lien particulier avec le mouvement des Femen avant de tourner ce film ?

Charlène Favier : J’arrive à la toute fin de cette histoire, je ne connais rien aux Femen — à part ce que j’ai vu dans les médias rapidement. Je ne suis ni fascinée, ni perplexe. Mais il y a surtout une personnalité qui m’interpelle, c’est celle d’Oxana. Une personne qui était aussi artiste. Et je me dis : « si j’allais en plus me renseigner sur Oxana et en même temps, peut-être apprendre et comprendre des choses que je n’ai pas comprises sur le mouvement des Femen ». Je n’y connaissais pas grand chose. Et là, j’ai commencé à piocher, à faire des recherches, à lire plein de choses et j’ai découvert Oxana. Sa vie, ce qu’elle avait fait ; comment elle avait créé cette iconographie de la femme en colère, le torse nu, la couronne de fleurs dans les cheveux. J’ai compris le sens, j’ai compris d’où ça venait, j’ai re-regardé les peintures de Delacroix, la femme guidant le peuple. Et je me suis dit : « il faut absolument faire un film sur Oxana, lui rendre hommage, lui rendre justice ». Parce qu’il y a tout un pan de l’histoire ; finalement, de l’Ukraine, de l’Europe aussi, qu’on ne connaît pas.

Qu’est-ce qui a motivé votre montage alternant les époques entre le passé et le dernier jour de sa vie à Paris ?

CF : On a mis du temps à trouver la forme du film. Ça a été trois ans d’écriture, de recherche… Une première partie avec Antoine Lacomblez, un scénariste avec qui j’avais déjà travaillé sur Slalom et qui avait aussi écrit le téléfilm La Fille qu’on appelle que j’ai fait pour Arte. On a fait beaucoup de recherches pour déjà comprendre Oxana. Des rencontres par Zoom — parce que c’était le Covid et puis ensuite la guerre — avec sa famille, ses intimes.

Il fallait aussi trouver de la fiction pour se détacher du documentaire parce que tous les gens avec qui on parlait étaient bouleversés par le décès d’Oxana. On était en 2021, elle est partie en 2018, c’était tout frais. Il y avait une émotion qui me paralysait un petit peu. C’est à ce moment-là que Diane est rentrée dans le processus d’écriture. Elle n’avait pas fait ces deux ans de recherche que j’avais faits avec Antoine ; elle avait un regard neuf et elle a pu m’aider à rentrer dans la fiction et à trouver cette idée de dernière journée qui est plutôt de la fiction. Tout ce qu’il y a dans cette dernière journée est arrivé à Oxana, mais pas dans une seule journée.

Dianne Brasseur : Pour compléter, quand j’ai rencontré Charlène, il y avait une première mouture de scénario qui existait, mais elle avait envie — et je reprends vraiment ses termes — « de tout péter » C’est un rapport que Charlène a à la structure et même au travail : elle tourne très vite. Pour qu’une séquence reste dans le film de Charlène, elle doit passer l’épreuve du temps. Si ça l’ennuie, elle va disparaître. C’est un vrai challenge quand vous travaillez avec elle. Elle est constamment en train de revisiter, requestionner, réinterroger, réaméliorer… Et pas du tout effrayée par le fait de prendre la structure et de la faire voler en éclats… jusqu’à trois mois avant le tournage ! Finalement, cette structure avec deux types de narrations — une journée qui est une journée et l’autre sur dix ans, qu’on essaie d’imbriquer l’une dans l’autre —, c’est venu au fur et à mesure.

Je lui en ai parlé et elle m’a dit : « Ça, c’est une bonne idée. » Au tout début, j’avais proposé de faire les flashbacks en Ukraine à rebours : de commencer par la fin et d’aller au début, et elle m’avait dit : « Ça ne marchera pas. On n’aura pas les notions ; faut qu’on construise les notions ». Je pense qu’on a discuté pendant au bas mot six mois. Six mois de conversation en marchant dans Marseille. Et après, la structure, ça a été assez rapide. Et la continuité dialoguée, du moment où on a eu l’idée, le texte a jailli très très vite.

Pour cette ultime journée “d’adieux”, aviez-vous en tête comme référence l’adaptation du Feu Follet par Louis Malle ou celle de Joachim Trier, Oslo 31 Août ?

CF : Le premier non. Mais Oslo 31 Août oui, c’est un film qu’on avait adoré toutes les deux. Et ça nous a un peu guidées.

DB : Oslo 31 Août ça commence par un suicide : il tente mais il ne va pas jusqu’au bout. Il y avait aussi Cléo de 5 à 7, et puis dans la construction en flash back, il y avait The Hours.

CF : Il y avait aussi une autre réalité : économique. J’aime bien en parler, parce que ce sont des choses dont on ne parle jamais : il fallait que le films soit français ; c’était vraiment une demande des producteurs. Pour cela, il fallait qu’il y ait assez de langue française dans le film. Donc, cette journée à Paris nous permettait de faire exister aussi Oxana en France, de la faire parler français avec des interlocuteurs. Tout ça a existé et nous permettait de rentrer dans les clous du montage qui nous était un peu imposé par la production. Après, il y a eu des gens qui comptaient les mots français à l’écriture et au montage ! Le cinéma, c’est aussi un artisanat ; on a parfois des contraintes économique : là, on avait aussi cette contrainte qui est arrivée dès le scénario. C’est assez rare. Normalement, la contrainte vient plus tard. Il fallait presque inventer un scénario pour rentrer dans ce cadre dès le départ.

Quid de la possibilité d’un tournage en Ukraine ? L’aviez-vous envisagée au moment de l’écriture ?

CF : Non parce que quand j’ai commencé à écrire, c’était en 2021, on était en plein Covid. Je m’étais dit : « Dès que le Covid se termine, je pars en Ukraine faire des repérages » On avaitun peu commencé le casting avec une directrice de casting en Ukraine. On s’était dit qu’on irait la voir et qu’on avancerait là-dessus, que ça nous nourrirait pour l’écriture. Finalement, après le Covid, il y a eu la guerre le 24 février 2022. Moi, j’étais nommée au César pour Slalom, mais je n’y étais pas que j’allaitais mon petit bébé qui venait de naître, je m’en souviendrai toute ma vie : c’est ce jour-là que la Russie a envahi l’Ukraine. On avait déposé un dossier d’avance sur recettes parce qu’on avait un copropriétaire ukrainien — ce jour-là, ça a été un peu un tsunami.

Et là, les producteurs ont décidé de trouver un autre moyen : aller tourner en Hongrie, parce qu’il y a des accords de coproduction et qu’on ne pouvait pas aller en Ukraine. L’espace aérien était toujours fermé, les assurances ne voulaient pas couvrir l’équipe de tournage etc.

La Hongrie de Viktor Orbán, donc…

CF : Exactement. Au début, on était un peu choqué mais on n’avait pas le choix. En plus, on n’avait pas le droit de tourner les scènes de nudité dans la rue. Donc on devait trouver des espaces privés, des rues privées pour les tourner. À part une scène devant ce bâtiment très soviétique avec des grandes statues où elles sont habillées en robe de mariée. Là, ils nous ont dit de mettre des camions poids lourds pour cacher les filles parce qu’ils avaient peur que les gens sur l’autoroute aient un accident en voyant les filles nues du tournage. Ça a été quand même une petite contrainte, mais on était tellement dans notre mission : Oxana avait une mission de sauver le monde et nous on avait une mission de lui rendre justice. Et franchement, on s’en foutait de où on était. S’il fallait aller là-bas, on allait là-bas.

Avez-vous cherché à en savoir plus sur son suicide ?

CF : Malheureusement, par mauvaise expérience — j’ai plusieurs personnes autour de moi que se sont suicidées — je sais qu’on ne peut pas répondre à cette question. Et en fait, ça ne sert à rien de répondre à cette question. Ça ne va pas les ramener : ils ont décidé de partir… Et en plus, souvent, c’est plein de petits détails, de petites choses qui sont liées à l’intime. Après, Oxana a fait plusieurs tentatives de suicides plus jeune, C’est une mélancolique. C’est l’injustice, c’est la solitude. Ce dont je suis sûre quand même, c’est qu’après ce qui s’est passé en Biélorussie — donc la scène de torture dans la forêt, plus, je pense, les 15 jours de prison qu’elle a fait en Russie — on ne ressort pas indemne. Et que ça laisse aussi des cicatrices post-traumatiques très fortes, que ça l’a hantée.

Oxana a laissé un mot : « You are fake » le jour de son suicide. Je pense qu’elle est allée jusqu’au bout de son parcours sacrificiel — c’est ce que je me suis raconté — un peu christique, parce qu’elle était quand même très croyante au début. Je pense qu’elle a gardé quelque chose de ce parcours de Jeanne d’Arc ; ce respect des valeurs qui sont l’amour absolu, laisser son corps de côté quand son esprit doit être plus fort… C’est aussi une manière pour elle de montrer à quel point sa cause était absolue, finalement.

Vous dépeignez la personnalité politique qu’était Oxana et simultanément sa personnalité artistique. Aujourd’hui, quelle est la postérité de l’artiste ? Quel est le regard critique sur son œuvre ?

CF : Malheureusement, l’œuvre de Oxana s’est dissoute dans le temps et dans l’espace. On a essayé de remettre la main sur ses œuvres. Mais elle en a donné beaucoup, elle en a perdu, elle en a détruites. En fait, personne n’a jamais fait un catalogue de ses œuvres. On a rencontré le commissaire de l’exposition qui a été faite à Paris.. C’est un peu un drame : ses œuvres ont un peu disparu. Pour l’instant, il reste quelques photos qu’on trouve sur Internet, mais qui sont mal prises. On a fait faire des reproductions — le boulot du chef déco là-dessus est incroyable : il a récupéré comme il a pu des photos. C’était aussi un désastre que ses œuvres n’existent pas plus.

Oxana de Charlène Favier (Fr, 1h43) avec Albina Korzh, Maryna Koshkina, Lada Korovai, Noée Abita… En salle le 16 avril 2025.