En l’espace d’une petite quinzaine d’années, Cédric Sire est devenu l’une des signatures incontournables du polar horrifique — ce que confirme son dernier roman paru, le glaçant “Survivantes”. Pas étonnant qu’il figure dans les invités d’honneur de l’édition 2025 de Quais du Polar1 avec une foule de rencontres : littéraires, cinématographique et bien sûr musicale. Conversation autour de ses secrets d’écriture…

Sur le bandeau de Survivantes, on lit un texte flatteur : « D’une intensité rare. Cédric Sire au sommet du thriller français. Vous n’êtes pas prêts ! ». Et c’est signé Olivier Norek. Certes, vous êtes dans la même maison d’édition, mais tout de même, qu’est-ce que l’on ressent après un tel compliment ?

Cedric Sire : C’est adorable. Et en plus, ce n’est même pas une demande de ma part ou de l’éditeur ; c’est un ami. Il m’avait servi de spécialiste pour d’autres romans.. Parce que je me renseigne : je contacte des policiers, comme d’autres métiers, pour créer mes livres. Et vu qu’on est dans la même maison, il avait lu un exemplaire avant qu’il sorte. Un jour, j’étais chez moi, il m’appelle : « Cédric, j’ai aimé ton bouquin. Est-ce que ça te va si on le met sur un bandeau ? ». Il était en pleine promo pour Les Guerriers de l’hiver, j’ai fait : « Oui, oui ! » (sourire) C’est un super cadeau qu’il m’a fait. C’est aussi simple que ça. Léditeur était enchanté.

Il y a quelque chose de très confraternel dans l’univers de la littérature noire : les auteurs se lisent, s’apprécient et ne se concurrencent pas. Ils sont dans l’écoute bienveillante et le regard mutuel les uns sur les autres…

Je ne connais pas trop les autres genres littéraires, notamment la littérature blanche — de la « rentrée littéraire ». J’ai l’impression que ce n’est pas pareil. C’est beaucoup plus violent, des guerres d’ego… En tout cas, tout ce que j’ai toujours connu de l’édition, c’est ça : bienveillant, amical et pas en compétition. En plus, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Mon éditeur m’envoie souvent ses nouveautés donc c’est chouette. Des fois je lis des collègues — comme Franck Thilliez — et je suis jaloux, tellement c’est bien ! (sourire) Je vois les techniques et les éléments qu’il utilise parfaitement comme il faut… C’est une jalousie saine parce que ça élève le niveau.

C’est de l’émulation…

Oui. Ça veut dire que si je veux vendre des bouquins, quand je vois le niveau des collègue, il faut que je sois au même niveau qu’eux, voire que je le relève à chaque fois ! En plus, on se voit tout le temps : c’est notre milieu professionnel. On est en salon la moitié de l’année ; on se reverra à Quais du Polar à Lyon, donc on tisse des liens. Et finalement, on n’est pas en concurrence dans le sens où on a chacun notre voix, notre univers, notre truc… Moi je fais clairement de l’horreur, chacun a une texture de voix qui lui est propre. Il n’y a donc aucune raison de se mettre en compétition.

Les horreurs que j’écris sont tout droit sorties de ma tête. Je compare souvent ça à Scooby-Doo (…) c’est du divertissement. À la fin, on enlève le masque du monstre et on s’écrie : « finalement, le loup-garou, c’était le directeur du parc d’attractions »

Cédric Sire

Cette violence qui peut exister ailleurs dans le milieu littéraire, vous semblez préférer la réserver à l’écriture, en tout cas pour les récits que vous devez inventer dans vos romans. Dont Survivantes…

Vous mettez le doigt sur quelque chose : les gens les plus adorables au monde sont ceux qui écrivent de l’horreur et des choses horribles, notamment dans le roman noir. Pour moi, c’est ludique, c’est vraiment du divertissement. Je l’ai toujours et dit et répété : j’écris pour les lecteurs, pour les divertir. Ce n’est pas la réalité mais une représentation de la réalité — c’est super important ! Mon truc, c’est les récits horrifiques, les romans d’aventures ; je veux que le lecteur voyage, qu’il ressente des émotions fortes. C’est un jeu, pour moi, qui n’est pas sérieux.

Ce qui peut paraître dur chez moi, c’est que le décor, je le prends la réalité telle qu’on la connaît : le système qui ne fonctionne plus depuis très longtemps, la police qui ne marche plus, la justice qui ne fait pas son travail… Ce n’est pas du tout anti-flic : ce sont des gens qui non pas les moyens de travailler. Et puis j’invente des histoires fictives en tout point : les personnages n’existent pas, les horreurs que j’écris sont tout droit sorties de ma tête. Je compare souvent ça à Scooby-Doo, à la construction de ce dessin animé ; c’est du divertissement. À la fin, on enlève le masque du monstre et on s’écrie : « finalement, le loup-garou, c’était le directeur du parc d’attractions, ce n’était pas un vrai monstre » Il y a ce côté ludique, tout le temps, dans tout ce que j’écris.

Au passage, on aimerait bien voir une version de Scooby-Doo par Cédric Sire, un peu plus trash… Il y a déjà tellement de versions et de reboots que ça pourrait bien s’imaginer…

Alors ça, c’est une idée que je n’ai jamais eue, mais pourquoi pas…(sourire) Je prends ! C’est le genre de choses que je pourrais imaginer avec plaisir.

Vous évoquez l’inspiration que vous piochez dans la réalité. Les écrivains sont des témoins de l’air du temps et ont même souvent un coup d’avance par rapport à cette réalité. Dans Survivantes, le fameux Flipper Zero qui vient de défrayer la chronique joue ici un rôle. Mais pour l’intégrer à l’intrigue il y a plusieurs mois, il vous fallait avoir une sacrée intuition quant au potentiel de cet outil numérique et de sa future aura médiatique…

Quand j’écris, je suis dans la caricature, je grossis les traits et j’ai l’impression d’en avoir fait des tonnes. Et aux infos, quelques semaines ou une année après, c’est encore pire que ce que j’avais écrit. La réalité dépasse toujours ce qu’on écrit et ce qu’on a imaginé avec la caricature. Survivantes a l’air très caricatural, avec toute la débauche de grosses bastons, d’armes de guerre utilisées ; paradoxalement tout est super crédible.

Par rapport au Flipper Zero, et à ce genre de choses qu’on peut voir dans l’actualité, c’est tout simplement parce que je vais voir de vrais pros, comme je le faisais avec Olivier Norek à l’époque. Dont des programmeurs, en disant : « j’ai besoin que mon personnage fasse ceci ou cela, comment toi, dans ton métier, tu ferais ça ? » Parfois, les pros me disent que c’est juste pas possible ; parfois, ils me disent : « si vraiment la personne est super douée, si elle a tel matériel dans telles conditions, alors ça pourrait s’appeler comme ça. »

C’est de là qu’est venue l’utilisation du Flipper Zero, cette espèce de Tamagoshi blanc et orange dont se sert mon personnage super douée. Dans les faits, tout ce que j’écris a été validé par des pros, même si ça paraît complètement absurde.

Cela veut dire que vous vous êtes constitué un réseau d’informateurs. Est-ce qu’il y a des spécialistes dans tel ou tel domaine qui s’adressent à vous après leur lecture, en vous disant : « J’aimerais bien moi aussi participer. »

Plein, et il faut que ça continue, j’adore ça ! Je suis comme un gamin, je découvre plein de choses que je ne connais pas. Ce que j’écris, je reviens encore là-dessus, c’est de la fiction. Il faut donner l’illusion que le personnage que j’écris est beaucoup plus au courant que moi ; que c’est un vrai pro qui manipule les choses, que ça dépasse du cadre. Quand j’ai écrit Du feu de l’enfer, j’ai vu des thanatopracteurs parce que l’héroïne était thanatopractrice et que je ne connaissais rien à ce métier.

J’écoute, j’enregistre… Et ça se retrouve dans tous me livres : il y a des scènes que je n’aurais jamais écrites sans l’aide d’un professionnel. Par exemple, dans La Saignée j’ai discuté avec des personnels de sécurité un petit peu mafieux de boîtes de nuit, qui m’ont expliqué que quand ils rackettent une autre boîte, ils placent du personnel à la porte et au bar. C’est eux qui encaissent l’argent de tout le bar jusqu’à ce que la boîte qu’ils rackettent ait remboursé sa dette. Si quelqu’un qui l’avait déjà fait plusieurs fois ne e l’avait pas raconté, je n’aurais jamais eu l’idée de l’écrire.

Par ailleurs, c’est super simple : quand j’ai besoin de quelque chose, en général, tous les professionnels sont ravis de parler de leur boulot — c’est ce que je suis en train de faire. On adore parler de ce qu’on utilise, de comment on fait, de tel ou tel collègue…

L’écriture est bien un métier de terrain et de rencontres. Ce n’est pas juste se poser face à son clavier…

Oui, après, on fait quand même ça avec un ordinateur (sourire) Mais c’est chouette parce que ça crée des liens avec plein de personnes.

Venons-en à Survivantes. Il s’agit d’un portrait, d’un kaléidoscope de femmes qui ont réussi à échapper à leur bourreaux. Comment avez-vous conçu chacune d’entre elles ? En imaginant leur silhouette, leur parcours antérieur avant de leur donner la destinée qui est la leur au fil du roman ?

Déjà, je vais essayer de ne pas spoiler. Ces quatre jeunes femmes ont échappé à des prédateurs ; elles sont comme les dernières survivantes des films d’horreur. Je joue toujours avec les codes, comme je le disais. Ma passion, c’est les films d’horreur, les slashers et le giallo en particulier. L’un des codes du slasher, c’est la fille qui survit à la fin — de Massacre à la tronçonneuse à Scream en passant par Halloween. Là je me suis dit : qu’est-ce qui se passerait après le film d’horreur si plusieurs dernières survivantes se retrouvaient pour traquer les monstres qui ont échappé aux mailles du filet ?

À partir de là, pour la création des personnages, j’ai essayé d’en faire des vraies personnes. Quatre, c’est bien. Pour des questions purement mathématiques : parce que c’était chouette d’avoir quatre point de vue, ça me permettait de pouvoir faire quatre flashbacks différents pour montrer ce qu’elles ont vécu chacune. Il fallait qu’elles soient très différentes ; donc il y avait des défis aussi pour la construction du livre.. Et j’avais surtout envie que le livre commence par la fin : quand elles ont fini de tuer le dernier des prédateurs. C’était vraiment les tous premiers bouillonnements de l’idée.

Comme pour tous les livres, les personnages sont venus avant le scénario. Petit à petit, je me suis mis à les créer dans ma tête et pour moi, elles sont de devenues réelles. Il y a des archétypes : une jeune femme qui est l’observatrice, la thérapeute Kate qui a réuni autour d’elle les trois autres. Un peu comme dans Sex and The City : on peut tendre un parallèle clair sur les concepts des personnages avec Carrie Bradshaw qui raconte des histoires et qui a autour d’elle un symbole d’enfant, un symbole de séductrice, et un symbole de mère de famille. On retrouve la même distribution de personnages dans le roman : c’est comme ça que notre cerveau compartimente des choses. Du point de vue romanesque, ça permet des interactions très complémentaires — tout ça, c’est vraiment des choses de technique pure d’écriture.

À partir de là, les personnages ont pris des traits : celle-là elle doit vivre à Toulouse ; celle-là à Carcassonne; la mère de famille — qui est littéralement une mère de famille avec un mec et un enfant en bas âge — sera à Paris… Ça permet au roman d’avoir une structure un petit peu plus complexe. Petit à petit, elles vont exister comme des vraies personnes.

Il y a une espèce de flou qui relève presque de la magie pour moi (…) C’est solitaire devant l’ordi, à écrire, à réécrire, à transformer. Jusqu’à ce que tout d’un coup, les taches noires sur l’écran donnent l’illusion qu’il y a des vraies personnes, qu’il y a des vraies vies .

Cédric Sire

Mais il y a une espèce de flou qui relève presque de la magie pour moi : je ne peux pas expliquer ce qui se passe dans ma tête, entre la théorie pure et le résultat. C’est assez compliqué ; c’est du travail. C’est solitaire devant l’ordi, à écrire, à réécrire, à transformer. Jusqu’à ce que tout d’un coup, les taches noires sur l’écran donnent l’illusion qu’il y a des vraies personnes, qu’il y a des vraies vies et des vrais passés qu’on a envie de découvrir. Maintenant, je suis très content de mes personnages dans le sens où, c’est rare que je m’attache autant à eux. Pour moi, elles sont vraiment incarnées, elles sont toutes devenues réelles. Ça a rarement été le cas à ce point-là durant l’écriture.

Écrire avec des personnages-archétypes, voire parfois stéréotypes, est-ce une manière de s’imposer un jeu de contraintes pour mieux ensuite le transgresser ?

Je ne me pose pas autant de questions au moment de l’écriture. Mais je pense que la contrainte est chouette parce que justement, elle pousse à la créativité et ça sécurise. Quand on a des rails de scénarios, on sait déjà où on va et on est plus libre dans la manière dont on va habiller les péripéties.

Quand je commence à écrire, j’ai toujours un début très clair dans ma tête ; je sais ce qui passe, là où je vais en venir. Je sais aussi comment ça va finir — c’est le premier élément quand je commence à avoir l’envie de raconter quelque chose. Avoir le point de départ et le point d’arrivée, ça permet d’avoir un cadre ; après, il y a le plaisir de la découverte en chemin. Il n’y a rien de plus angoissant que de ne pas savoir de quoi on va parler. Le plus dur, c’est avant d’écrire ; quand on ne sait pas de quoi on va parler.

Écrire, c’est des choix. Le début est flippant parce qu’on a une immensité de possibilités devant nous, c’est paralysant.

Cédric Sire

En fait, écrire, c’est des choix. Le début est flippant parce qu’on a une immensité de possibilités devant nous, c’est paralysant. L’acte d’écrire et créer des histoires, c’est une succession de choix : prendre un personnage masculin, féminin ; faire qu’il va lui arriver ceci ou cela ; qu’il va réagir comme ci ou comme ça… À chaque intersection, à chaque choix, on redessine un possible différent. C’était inespéré d’avoir quatre protagonistes parce qu’elles ont des histoires différentes, elles réagissent de manière très différente à la même situation.

Et il faut assumer ces choix. J’’assume toute l’exubérance des descriptions que j’utilise parce que je m’amuse beaucoup en écrivant. Mais à chaque fois, je fais le choix de dire : « OK, c’est par là, il se passe ça, je tue telle personne ou je ne la tue pas et à chaque fois le choix, je le fais en cours d’écriture ».

Cette manière de procéder donne une nouvelle interprétation au proverbe électoral : « au premier tour on choisit, on second tour on élimine » Eliminer, ici, c’est au sens propre !

C’est ça. Pour les besoins de l’histoire, il fallait que je tue certains personnages. Et parfois, je décide qu’à tel chapitre telle personne va mourir. Et en écrivant, je me dis : « ce n’est pas juste » parce que je sens psychologiquement que ce personnage-là va mériter un développement supplémentaire. C’est très arbitraire, évidemment. Mais c’est jouissif à faire. Et plus on a éliminé de possibilités, plus c’est rassurant et donc on peut se lâcher sur les restrictions, on peut digresser… Le plus dur, c’est le tracé général ; après, on a beaucoup de liberté pour écrire.

Dans Survivantes, il y a donc quatre protagonistes très caractérisées auxquelles (malheureusement) on s’attache ; mais aussi des antagonistes fascinants tant ils suscitent de répulsion. Et puis les adjuvants, aux côtés des protagonistes qui acquièrent presque le statut de personnages de premier plan : Maÿlis et Benoît…

Il se trouve que les héroïnes se heurtent toujours à des dysfonctionnements du système — encore une fois, ce n’est pas une critique absolue des services de police. Et en même temps, il fallait aussi des gens qui essaient de bien le faire. Notamment Benoît, un gendarme qui est le mec qui a tout compris, qui est beaucoup plus malin que vous pouvez imaginer. Mais que ses collègues ne prennent pas du tout au sérieux. Il le sait, il assume d’être pris pour un débile.

Est-ce que le fait qu’il ait une backstory aide à nous le rendre plus humain ?

Oui. C’est des trucs d’écriture : pour rendre humains des personnages, il faut leur donner une histoire ; des événements qui expliquent ses réactions. Ça fait partie du plaisir aussi dans les inventions de l’écriture, de dire : « Je veux que le personnage réagisse comme ça. Et pourquoi il réagit comme ça ? » On imagine le passé qui justifie l’action. Et c’est là où l’on voit aussi si ce personnage tient la route ou pas.

Si en tant qu’auteur on ne peut pas dire pourquoi un personnage fait telle ou telle chose, c’est qu’en général, il est mal foutu ; si on l’a bien construit, avec des contraintes, il n’a pas 36 000 manières de réagir. Si on sait pourquoi on l’a bâti, si on connaît son passé, si on connaît son tempérament, on se dit : « à ce moment-là, il devrait réagir comme ça. » En tout cas, c’est comme ça que je bâtis les personnages.— les gentils comme les méchants. Après, les choix d’intrigues sont faits pour qu’ils soient cohérent par rapport aux personnages. Et mon but n’est pas de faire un twist : quand il y en a un, c’est un détail dans la conclusion de ce qui pour moi était évident et crevait les yeux depuis le début.

Cette phrase a encore plus de sens dans Survivantes où le lecteur passe à côté d’un twist ; comme si vous jouiez avec lui…

Je ne sais pas si je joue avec lui. Moi, je veux que les informations arrivent chez le lecteur Les personnages qui vivent les scènes ont une grille de lecture qui est à eux ; ils voient ce qu’ils veulent voir, ils voient des choses, ils interprètent des choses. Et le lecteur, évidemment — c’est là où il peut être trompé — est avec eux, donc il vit les choses comme les personnages les vivent au moment où ils les vivent. En réalité, il se passe beaucoup de choses que l’on ne voit pas. Comme dans la réalité, en fait.

Ce qui est rassurant dans mes bouquins par rapport la réalité en général, c’est qu’il y a des explications. Dans la réalité, quand notre voisin nous fait la gueule et qu’on ne sait pas pourquoi, on s’imagine des trucs ; pourquoi les gens réagissent comme ci ou comme ça… Dans les romans, il y a toujours à la fin des explications. C’est super sécurisant par rapport à la réalité.

Vous est-il déjà arrivé d’avoir des personnages qui n’en fassent qu’à leur tête et qui prennent des chemins de traverse par rapport à ces rails que vous évoquiez tout à l’heure ?

Oui, ça arrive. Je suis bien dans les théories, mais en pratique… Ce n’est pas une science exacte non plus ! (rires) Pour mon premier roman L’Enfant des cimetières, j’ai écrit trois fois le dernier tiers. La première fois, ça ne marchait pas du tout. J’ai écrit autre chose qui marchait encore moins. Et là, je dois avouer que j’avais re-regardé Twin Peaks à l’époque, j’ai un petit peu pompé sur une idée du monde parallèle et ça m’a donné une fin que j’ai trouvé satisfaisante.

Dans ce roman-là, il y avait un personnage qui devait être un personnage secondaire, le commandant Alexandre Vauvert. J’avais besoin d’un flic parce que j’avais envie de décliner de l’univers fantastique vers le polar. Il devait être un mec détestable mais en fait, au fil des scènes, je me suis rendu compte que non seulement il n’était pas détestable mais super chouette et que je m’attachais à ce personnage. Il a pris de plus en plus d’importance jusqu’à être aussi important que le personnage principal. Et il est revenu après dans d’autres romans. Donc, ce n’est vraiment pas une science exacte.

Autre exemple : Vindicta. J’avais fait un scénario très précis et à la moitié de l’écriture je me suis rendu compte que le scénario que j’avais prévu ne marchait plus. Parce que j’avais commenté le roman sur un crescendo. Mais ce qui caractérise ce livre à mes yeux, c’est qu’il est écorché-vif. Tous les personnages font à chaque fois le mauvais choix et je voulais qu’il y ait ce côté hystérique, que chaque meurtre soit plus extraordinaire, extravagant que le précédent pour pouvoir jouer la surenchère. Arrivé à la moitié du scénario, j’ai mis à la poubelle tout ce que j’avais prévu et j’ai continué cette idée qui fait cette tension monte et ne s’arrête pas jusqu’à la fin du bouquin.

Je n’aurais pas réussi à l’obtenir si j’avais suivi mon scénario super sage qui arrivait à une conclusion super intelligente. Certaines personnages que j’avais prévu de tuer ont survécu, au fur et à mesure que je travaillais la matière Et j’ai laissé juste en épilogue à Vindicta quelque chose qui ressemble un peu à la manière dont je voulais que le bouquin finisse initialement. Mais c’est assez lointain de ce que j’imaginais qui aurait été beaucoup plus intello sur le papier… mais qui aurait beaucoup moins bien marché.

Un roman est donc un objet vivant et il y a quelque chose d’instinctif dans le processus d’écriture…

C’est pas prévisible, c’est vivant c’est organique. Et une technique cognitive qui marche à un moment donné ne va pas marcher à un autre moment… Ça dépend des temps ; c’est un peu de la magie… Je suis fasciné par le rapport entre l’invisible et le visible et le fait d’aller chercher des idées abstraites dans sa tête ; d’en faire quelque chose de concret, quelque chose qui puisse tenir dans les mains. Il y a vraiment un côté transformation métaphysique, alchimique. En quelque chose qui ne va exister paradoxalement que dans l’esprit des gens qui vont le lire, qui va redevenir quelque chose tout simplement abstrait en se nourrissant de votre imagination, de vos sentiments de vos émotions… On joue avec ça. C’est fabuleux pour moi…

Survivantes de Cédric Sire, Michel Lafon, 464 p. (7h de lecture), 21,95€.

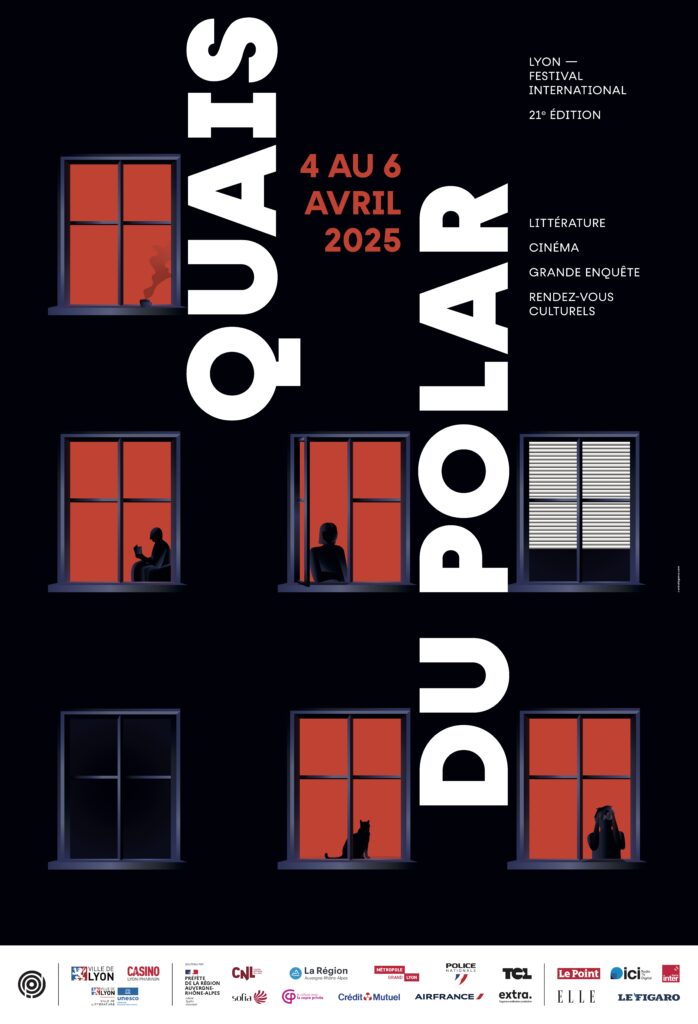

Cédric Sire à Quais du Polar :

Vendredi 4 avril à 18h à la 🔗 FNAC Bellecour pour une Rencontre musicale autour du métal.

Vendredi 4 avril à 20h15 au Cinéma 🔗 Comoedia pour présenter Le Maître des illusions.

Samedi 5 avril à 17h au 🔗 Palais de la Bourse – Salle Ampère pour le Concours de lecture à voix haute avec Cédric Sire et Caroline Klaus

Samedi 5 avril à 18h30 au 🔗 Palais de la Bourse – Salle Ampère dans le cadre de 🔗 Toutes les nuances du noir (2) : ces auteurs caméléons

Samedi 5 avril à 20h à 🔗 Médiathèque-ludothèque de Chassieu

Dimanche 6 avril à 14h à 🔗 Hôtel de Ville – Salon des anciennes archives dans le cadre de 🔗 Violences envers les femmes, féminicides : le polar règle les comptes (2)

- Stimento est média associé au Festival Quais du Polar ↩︎