Deux enquêtes obsédantes, une quête cinématographique et une conquête du bonheur sont dans les salles. Entre autres…

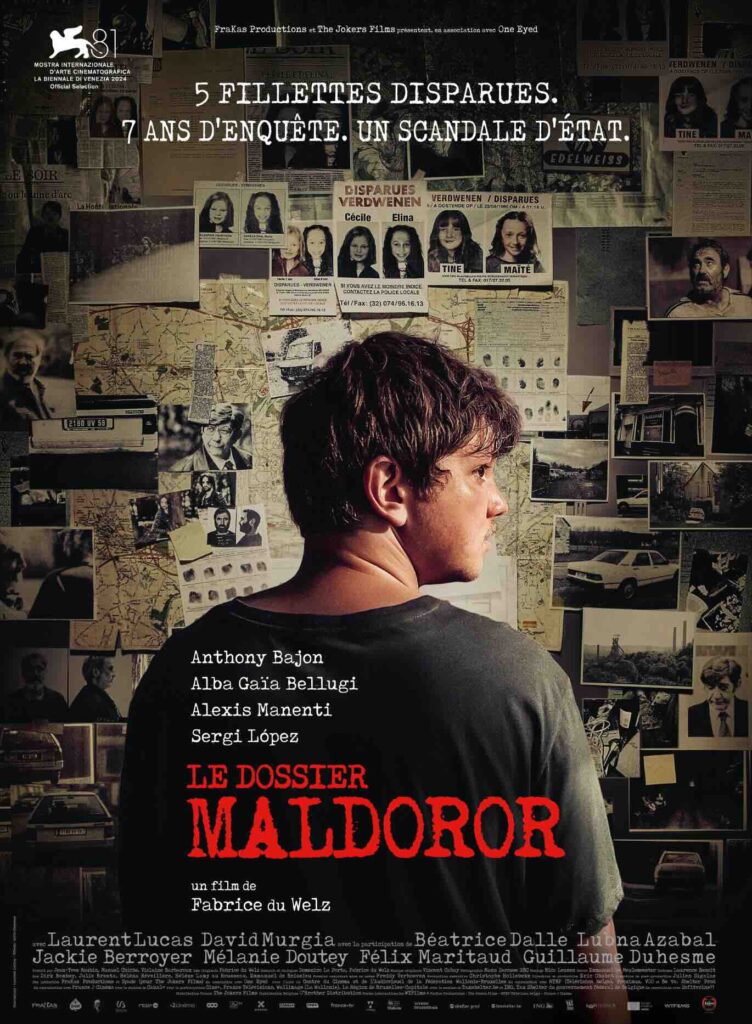

Le Dossier Maldoror de Fabrice du Welz

Au mitant des années 1990, la région de Charleroi est frappée par la mystérieuse disparition de deux fillettes. Le choc a d’autant plus d’écho que les forces de l’ordre échouent à trouver la moindre trac et sont régulièrement mises en cause par les médias. Jeune chien fou de la gendarmerie, Paul Chartier croit en son instinct. Il obtient de participer à une opération confidentielle mais constate très vite qu’elle est bridée par une guerre des polices, les ambitions personnelles de ses supérieurs ainsi que des intérêts qui le dépassent. Défiant l’autorité, il s’entête et se retrouve seul, au bord de la folie et de la vérité. Donc de l’horreur…

S’il est admis que les auteurs de science-fiction s’avèrent les plus clairvoyants lorsqu’il s’agit de prévenir leurs contemporains des dérives potentielles de la société — en tout cas, davantage que les apprentis-sorciers de la tech et les politiciens —, il faut également reconnaître aux maîtres du roman noir ainsi qu’aux réalisateurs de films dits “de genre” la plus parfaite acuité pour rendre compte des événements les plus turpides affectant l’humanité. À cet exercice, 🔗Fabrice du Welz s’imposait fatalement pour donner une vision à la fois réaliste et intransigeante de la pire histoire criminelle qu’ait connue la Belgique à la fin du XXe siècle : l’affaire Dutroux.

Haute tension

Film-somme sur les errements et les errances de la police, Le Dossier Maldoror recrée d’une façon troublante le contexte de l’époque. Pas seulement par la reconstitution visuelle classique : au-delà du décor, c’est la texture de l’image ou la physionomie des personnages — Anthony Bajon arbore une incroyable “gueule des années 1990” — qui donnent la sensation d’être totalement immergé dans l’ambiance carolo d’alors. Tout cela permet de partager, dans l’illusion du présent, le vortex où va s’abîmer Paul Chartier. Sans être à 100% subjectif puisqu’il livre quelques séquences extérieurs à sa vie et à son enquête, le film s’attache le plus possible au jeune gendarme, la caméra le collant aux basques accroissant l’effet de paranoïa qui va gagner ce franc-tireur, seul par choix et par nécessité.

Avec une mise en scène ne cédant jamais rien à la complaisance, du Welz montre cette étrange diffusion d’un mal polymorphe, de ses petites mains aux grandes huiles, chacun ayant sa responsabilité dans l’abjection. Nerveux et conservant sa pleine tension sur sa durée — une gageure pour un film de 2h35 — Le Dossier Maldoror est de ces grands films opératiques transcendant leur registre pour atteindre à l’épopée universelle. Un thriller élégiaque servi par des comédiens habités, emballé par une bande originale somptueuse, qui devrait marquer les esprits et son temps.

Le Dossier Maldoror de Fabrice du Welz (Bel.-Fr., 2h35) avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellugi, Alexis Manenti, Sergi López, Laurent Lucas, David Murgia, Béatrice Dalle, Lubna Azabal, Jackie Berroyer… En salle le 15 janvier 2025.

***

Mémoires d’un escargot de Adam Elliot

Nés jumeaux, Grace et Gilbert sont séparés après la mort de leur père. Si Gilbert est envoyé à l’autre bout de l’Australie dans une famille d’accueil sectaire, Grace échoue chez un couple plus occupé à vivre sa vie qu’à s’occuper d’elle. Se renfermant sur elle-même, la jeune fille s’abandonne à la mélancolie et à la collectionnite d’escargots. Heureusement, la présence d’une vieille voisine saugrenue, Pinky, lui permet de sortir un peu de sa coquille…

Révélé au monde par Mary et Max (2009) — un premier long métrage autour de la relation épistolaire entre deux personnages cabossés, ayant la particularité d’être un chef-d’œuvre de sensibilité mais aussi de minutie puisque tourné en stop-motion avec de la pâte à modeler — l’Australien Adam Elliot avait décroché le Cristal à Annecy. Mêmes motifs, même sanction quinze ans plus tard pour Mémoires d’un escargot, où il s’intéresse à des marginaux malmenés par l’existence en recourant à sa forme artistique de prédilection si singulière pour un public adulte.

Tristesse et beauté

Car malgré des décors ternes et des figures aux allures grotesques, le réalisme ni le propos ne sont ici jamais édulcorés, Handicap, misère affective, faillite des service sociaux, maltraitance enfantine, deuil précoce, sentiment de déréliction, intégrisme sectaire (et son hypocrisie), grand âge, maladie… Les sujets auquel Adam Elliot se (et nous) confronte frontalement n’ont rien d’anodin et l’histoire de Grace pourrait à peu de frais verser dans l’épouvantable tire-larmes, digne des pires mélos ou d’un conte noir — pensez donc : une pauv’ orpheline disgracieuse convoitée par un grand méchant loup déguisé en prince charmant !

Le cinéaste transforme pourtant ce matériau sinistre en quelque chose d’une insondable beauté puisqu’on en réchappe (davantage qu’on en sort) avec un élan incitant à l’optimisme. Mémoires d’un escargot peut ainsi s’apprécier comme un hymne paradoxal à la résilience, un conte de fées sans créature miraculeuse pour opérer les réparations nécessaires à une issue heureuse. Par ses personnages partageant son éternel regard triste, Elliot délivre un antidote à la tragédie et à la douleur en forme d’apaisement. Les premières cuillers sont certes amères, mais l’effet bénéfique s’avère indiscutable.

Mémoires d’un escargot (Memoir of a Snail) de Adam Elliot (Aus., 1h34) avec les voix (v.o.) de Jacki Weaver, Eric Bana, Sarah Snook… En salle le 15 janvier 2025.

***

Spectateurs ! de Arnaud Desplechin

Spectateurs ! Faculté (ou qualité) de ceux qui assistent à un spectacle, notamment cinématographique, et prennent du plaisir à le partager. Au fil d’une déambulation ni strictement documentaire, ni uniquement fictionnelle, Arnaud Desplechin convoque ses souvenirs et ses personnages pour tenter de cerner ce qui fait la singularité d’un acte désormais centenaire : aller au cinéma. Et livre par le cinéma pour le cinéma un essai sur sa liturgie…

En présentant son film “là où le cinéma est né” — rue du Premier-Film lors du Festival Lumière, Arnaud Desplechin expliquait ne pas savoir « faire de documentaire ». Une assertion un peu étonnante de la part de celui qui a pourtant déjà signé L’Aimée (2007) ; que l’on comprend toutefois s’il s’agit de comprendre le genre documentaire restreint à une construction à la Depardon ou à la Wiseman — comme un dispositif de “capture du vivant“. L’approche de Desplechin se révèle plus hybride et moins orthodoxe : un collage entre des reconstitutions de moments fondateurs en salle “fictionnalisés” pour son alter ego Paul Dedalus de l’enfance à l’âge d’homme ; des extraits de films divers empruntés à son panthéon personnels ; des interviews de grands témoins (Shoshana Felman, Kent Jones…) ainsi que de spectateurs lambda partageant leurs affects

Cette “proposition de cinéma”, pour reprendre le terme godardien, en dit plus long sur celui qui la formule que sur l’objet dont il traite. Cet autoportrait du cinéaste en spectateur, dans sa recherche de l’instant décisif où l’alchimie amoureuse est advenue entre lui et la toile, ne s’ouvre qu’à la marge sur la problématique identique des autres spectateurs. En définitive, ce film au titre s’exclamant vigoureusement masque une interrogation beaucoup plus profonde lorsqu’il est renvoyé à chacun de ceux qui sont invités à le découvrir : à eux, à travers le voyage de Desplechin, d’élucider leur propre cheminement, de fouiller dans leur mémoire et de retrouver la sensation originelle. Plaisir d’égoïste fait pour être partagé, Spectateurs ! ne saurait mieux résumer la raison d’être de la salle : être seul devant un film, mais ensemble.

Spectateurs ! de Arnaud Desplechin (Fr., 1h28) avec Mathieu Amalric, Dominique Païni, Clément Hervieu-Léger, Milo Machado-Graner… En salle le 15 janvier 2025.

***

Je suis toujours là de Walter Salles

Années 1970 au Brésil, pendant la dictature militaire. En apparence retiré de la vie politique, l’ancien député Rubens Paiva coule des jours paisibles en famille dans sa maison donnant sur Copacabana. Un jour pourtant, des hommes en civil viennent l’arrêter à son domicile ainsi que son épouse Eunice. Si celle-ci est libérée après une épouvante captivité et de nombreux interrogatoires, Rubens disparaît corps et bien. Pendant des décennies, Eunice ne va rien lâcher pour obtenir de l’Armée et de l’État qu’ils reconnaissent leur responsabilité dans son élimination…

Indéniablement, il y a quelque chose de touchant dans le nouveau long métrage de 🔗Walter Salles. Et le fait qu’il survienne aujourd’hui, à ce moment de sa propre existence et du renouveau démocratique du Brésil — en tout cas, après ce qu’il est convenu de voir comme la “parenthèse Bolsonaro”, funeste écho à la période de la dictature.

Je suis toujours là est un biopic in absentia multiple : s’il raconte au premier plan l’inlassable parcours d’Eunice femme/épouse/mère courage contre le pot de fer bureaucratique, il dresse le portrait d’une famille se construisant année après année autour de la figure manquante du maris/père qui lui a été soustrait, mais dont le fantôme demeure omniprésent comme le titre le suggère. Ne s’auto-apitoyant jamais sur sa tragédie, la famille Paiva affiche même en public une crâne résistance en souriant sur les photographies, feignant la normalité, comme si de rien n’était. Ces sourires leur sont d’ailleurs reprochés et jugés obscènes parce qu’ils jurent avec la mine compassée attendues de la part de victimes endeuillées. Pourtant, c’est la disparition de Rubens qui est anormale et obscène.

Une absence déjà vue

C’est aussi en parallèle un auto-portrait en creux du cinéaste, témoin indirect de cet épisode historique puisqu’il connaissait la famille Paiva à l’époque du drame. En reconstituant le Rio de son enfance, tirant sur des teintes mordorées, baigné de musiques et d’une certaine forme d’insouciance malgré l’effroyable contexte politique, Walter Salles nous donne à partager un peu de sa nostalgie, voire de saudade.

Revers de la médaille, cette exploration de l’intime à travers l’absence intéresse davantage que la quête opiniâtre d’Eunice, dont la trajectoire ressemble à tant d’autres veuves de guerre héroïsées (souvent à juste titre) par le cinéma. L’élégant classicisme de la réalisation n’est sans doute pas étranger non plus à ce sentiment de déjà vu, alors que le Brésil de cette période n’a pas beaucoup été traité au cinéma. Mais les disparitions dans les dictatures sud-américaines (🔗They Shot the Piano Player de Trueba, Missing de Costa-Gavras et tous les films de Patricio Guzmán notamment) ont largement façonné l’imaginaire des spectateurs, donnant l’impression d’épuiser le sujet. Restent les comédiens et surtout Fernanda Torres, de retour chez Walter Salles, trente ans après Terre lointaine. Le souvenir de cette autre histoire commune ajoute à la dimension affective de ce film, où la fidélité est la clef.

Je suis toujours là (Ainda Estou Aqui) de Walter Salles (Br.-Fr., 2h15) avec Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello… En salle le 15 janvier 2025.