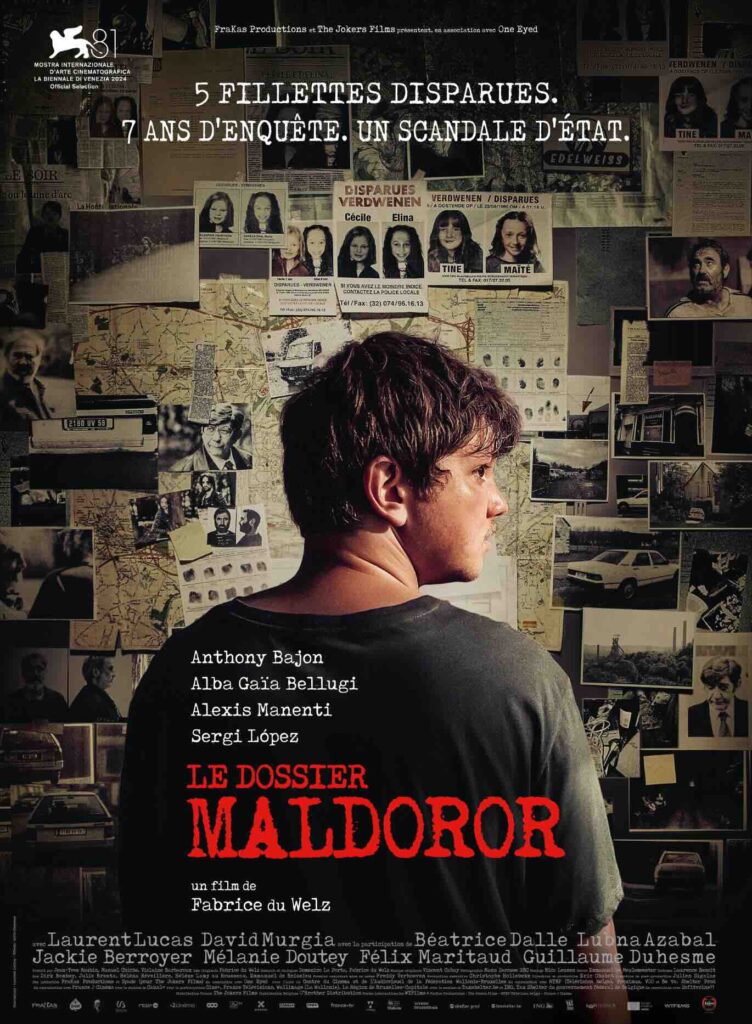

Y avait-il meilleur candidat que le Belge Fabrice du Welz, expert ès zones noires de l’humanité, pour tenter de synthétiser en un film l’affaire Dutroux et ses méandres ? En suivant le calvaire de l’enquêteur Paul Chartier, Le Dossier Maldoror raconte une guerre des polices, un scandale politico-judiciaire et le cauchemar d’un pays toujours pas remis de cet enfer. Rencontre avec le cinéaste et ses interprètes, le prodigieux Anthony Bajon et Alba Gaïa Bellugi.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour “digérer” ce traumatisme sans nom pour la société belge qu’est l’affaire Dutroux et aboutir à l’écriture, puis la réalisation du Dossier Maldoror, qui n’est ni un documentaire, ni une simple fiction ?

Fabrice du Welz : Je ne sais pas exactement. Par contre, je sais que depuis que l’affaire m’a surpris — j’avais 20 ans, l’âge où on s’apprête à entrer dans la vie active avec des certitudes sur beaucoup de choses, on pense que c’est blanc et c’est noir, que la justice, fait son travail — je me disais qu’un jour, j’en ferai un film. Et ça revenait par vagues. Mais je n’avais ni les épaules, ni l’expérience pour le faire.

Il y a quelques années, je me suis dit : « Bon, cette fois-ci, j’y vais. » Et j’ai trouvé le point de vue qui a tout déclenché : un jeune homme idéaliste de 20 ans en colère qui allait affronter cette espèce d’ogre tentaculaire. Jen ai parlé avec mon scénariste de Domenico La Porta et on a commencé à travailler de manière journalistique, très factuelle. On a récolté énormément d’informations — ce qu’on fait maintenant à chaque fois parce qu’on a un autre projet qui est en cours. On trace l’arc du personnage et on imbrique la petite histoire dans la grande histoire — et inversement. Je ne saurais pas quantifier le temps mais ç’a été un processus de maturation.

Surtout, il y avait une volonté d’embrasser des sujets plus grands que moi. De ne plus avoir à me préoccuper de mes petites névroses. D’essayer de m’oublier et de découvrir en même temps beaucoup de choses à travers ces sujets qu’on confronte. Là, je n’ai pas été déçu…

Alba, Anthony, vous êtes nés dans les années 1990. Aviez-vous entendu parler de l’affaire Dutroux avant le film ?

Alba Gaïa Bellugi : Moi, j’avoue qu’avant, oui. mais assez tard. Je n’ai pas grandi avec cette affaire-là — aussi parce que je pense qu’en France, on a eu d’autres affaires, comme Fourniret ou Estelle Mouzin — on a exactement le même âge.

Anthony Bajon : Moi pareil, de loin. Je pense que j’ai entendu mes parents en parler ; qu’il y a dû avoir des journaux télévisés aussi qui retransmettaient des nouvelles de l’affaire chez nous en France. Mais j’étais très jeune, donc, c’est lointain. Mais la guerre des polices dans l’affaire, je n’en ai pas du tout entendu parler ; c’est après que j’ai découvert ça.

Quel est votre rapport aux faits divers ?

FdW : pour moi, l’affaire Dutroux, n’est pas un fait divers. Elle démarre comme un fait divers et prend les proportions d’une affaire d’État. J’ai toujours été compulsif des faits divers. Il y a quelque chose qui me fascine complètement dans tout ce qui a trait au mal — cette fascination a pu être parfois un peu morbide sur les faits divers. C’est pour cela que ce processus entamé avec Maldoror est aussi une manière de me confronter à quelque chose qui me fascine et que je ne comprends pas. Et j’essaye modestement, d’avoir un peu plus d’éléments de réponses, même si je n’en ai pas plus…

AB : Pour moi, ça dépend. Si ça devient un truc très gros qui s’empare de l’actualité, oui. Sinon, j’avoue que je suis assez détaché de tout ça. Est-ce que c’est pour me préserver ? Je n’en sais rien. Mais on a cette fâcheuse tendance à avoir la curiosité de regarder tout ça. Et ça nous attriste affreusement. Après, évidemment, il y a des choses qui viennent à nous qu’on ne peut pas éviter.

AGB : C’est fou aussi cette mode de documentaires sur Netflix : tout le monde raffole de ça. C’est tentant aussi d’expier le mal et de le tenir à distance et de le regarder ; et en même temps, ça s’accroche un peu ; ça peut être violent…

FdW : Pour compléter, j’ai pratiquement la conviction aujourd’hui que des histoires comme ça, il y en aura encore : la nature des Hommes est ainsi faite. La seule manière de se prévenir de ce genre d’affaires terribles, c’est la justice. C’est toute la question du film : que peut faire un honnête homme ou une honnête femme dans une société où la justice dévisse à ce point ? Comment se prévenir de nous-mêmes ?

Fabrice, on a l’impression que vous prenez des libertés avec la réalité telle qu’elle s’est déroulée puisqu’il s’agit d’une fiction. Quelle a été votre démarche ?

FdW : Je ne suis ni juge, ni avocat. Je suis un cinéaste. Ce qui m’intéresse d’abord, c’est de faire un film le mieux articulé possible. Et dans un genre — le film d’enquête — le plus abouti possible. Je n’ai pas sous-estimé la difficulté : je savais bien que je m’attaquais à quelque chose de très difficile, hautement inflammable. C’est un trauma refoulé en Belgique et dans le Nord : c’est très, très vivant, encore aujourd’hui. Il y a une région en Belgique où c’est encore plus traumatique qu’autre part : celle du Hainaut et de Charleroi. Et je pense que la société belge est encore plus fracturée qu’avant parce que ce trauma n’a pas été réglé, soigné. Des gens souffrent encore ; la ville de Charleroi est restée comme il y a 30 ans, figée dans le temps, qui ne peut pas avancer.

La Belgique est un drôle de pays qui a deux siècles et qui, malgré des contours bonhommes, sympathiques et modestes, comme certains aiment nous le faire croire, est un pays beaucoup plus hanté qui ne le dit et qu’il ne nous paraît.

Fabrice du Welz

L’affaire Dutroux l’a précipitée dans un fédéralisme terrible. Aujourd’hui, on ne fait plus société : la Flandre est pratiquement indépendante ; Bruxelles l’est complètement et la Wallonie dans un marécage difficile avec des hauts et des bas, mais ce n’est quand même pas fameux. Donc le fédéralisme nous a poussés en avant et avec surtout un aveuglement sur ce trauma.

Je crois avec conviction qu’une société peut évoluer à partir du moment où on définit clairement les maux, qu’on pointe les responsabilités et qu’on juge les responsables. Alors là, effectivement, le collectif peut avancer. En Belgique, ça n’a pas été fait. Donc, ça reste véritablement un trauma. Je pense qu’il y a un déni de justice complet.

J’ai donc appréhendé le film avec beaucoup de respect et — J’espère — de délicatesse. Je savais que je voulais faire un film de fiction, mais pas un true crime lambda, ni une retranscription littérale de l’affaire Dutroux. Un film de cinéma qui soit une synthèse de l’affaire, qui permette d’opposer les deux thèses — celle du prédateur isolé et celle du réseau — et de montrer que la thèse officielle n’a aucun sens. Si j’avais dû faire un film sur la thèse officielle, ça aurait été très compliqué — le film aurait sans doute été très, très, très mauvais parce que complètement incongru.

Quand on est comme vous un cinéaste de cinéma de genre avec un goût aussi pour le trash, comment arbitrer ce que l’on peut ou doit montrer dans un film comme celui-ci ? Certaines séquences — comme celle du coffre de Dedieu — permettent-elles d’en “compenser” d’autres qui seraient irreprésentables ?

FdW : J’ai un goût de cinéphile pour les trucs déviants, c’est sûr. Je ne m’en cache pas : je suis un cinéphile compulsif et je vois beaucoup de choses dans tous les sens. Dans ce film-là, j’avais une ligne de conduite, c’est-à-dire qu’il était impossible de montrer les caves, de montrer les gamines. Je voulais être dans l’enquête, dans le parcours de Paul Chartier, de sa famille, de son corps de police etc. Après, quand je traite Dedieu [inspiré par Dutroux, NDR] avec Mathilde et le coffre de la voiture, c’est simplement pour mettre en perspective la débilité, l’amoralité profonde de cet être qui est capable de faire des choses absolument insensées — là, on est vraiment dans la sociopathie.

Je ne veux pas faire de l’angélisme par rapport au sujet ; il faut le traiter. Je l’ai beaucoup traité avec le hors champ, la majorité du film l’est, c’est ce qu’on en sait. Mais il y a des moments où il faut être frontal, je pense. Mais je n’ai pas l’impression d’avoir été trop loin.

Pour suggérer que ce qu’on voit est la face émergée de l’iceberg ?

FdW : Oui, oui, oui, parce que on voit bien que ces gens, à un moment donné, sont capables de tout. Et je ne l’invente pas complètement, parce que le corps de Bernard Weinstein a été découpé en morceaux et enterré sous la dalle de l’entrée de chez Marc Dutroux. Vous vous souvenez de Bernard Weinstein ? C’est quand même des gens… Quand on a lu un petit peu sur Weinstein, on comprend que c’était quand même un sérieux problème. Il adorait torturer les animaux, il était quand même sérieusement à l’ouest.

Pourquoi avez-vous choisi “Maldoror” comme nom ? Il y a une tonalité élégiaque qui fait écho au film.

FdW : Dans la vraie histoire, l’opération de surveillance s’appelle l’opération “Othello”. C’est sûr que je cherchais un référent littéraire et très vite, Maldoror s’est imposé à moi. Quand j’étais adolescent, Les Chants de Maldoror est un livre qui m’a beaucoup accompagné, même si je n’avais pas la compréhension. Même la figure d’Isidor Ducasse, ce poète maudit particulièrement m’a toujours intéressé. Et comme Maldoror, c’est une réflexion autour du mal, ça me semblait être le référent littéraire approprié.

Quelles sont les indications que vous avez données à votre compositeur — notamment pour le thème sifflé ?

Vincent Cahay, c’est mon frangin : je le connais depuis que j’ai 14-15 ans, on s’accompagne depuis très longtemps. Vincent est la première personne qui lit les scénarios. On parle, on est en discussion tout le temps sur les films. Il avait composé un thème que j’aimais beaucoup. Et le lendemain d’un jour où j’avais revu Le Mercenaire de Corbucci, je lui ai demandé de siffler le thème — comme ça, pour rigoler. Il l’a sifflé, c’était juste à tomber par terre et on a décidé de le garder.

Alba, Anthony, Fabrice vous a-t-il demandé de vous renseigner sur le contexte de l’affaire ?

AB : On a eu accès à des faits réels pour mieux s’échapper de la réalité et créer une fiction : plein de documents — des podcasts, des documentaires, des articles, des bouquins à lire… Je fais un effort complet pour être très scolaire et tout voir, tout lire, tout écouter, tout entendre. Après, je fais ma tambouille.

AGB : En plus, Fabrice a fait un énorme travail de recherche. Et après, le scénario a apporté le matériel nécessaire pour raconter l’histoire.

FdW : Et après, il y a la confrontation entre le cast du film et la population locale. Ça a été très important.

AB : On a essayé de voir à la Mission catholique italienne de Charleroi. C’est des gens qui nous ont merveilleusement bien accueillis. Ça nous a permis tout de suite de voir dans quel décor on avait mis les pattes. De pouvoir s’identifier à ces gens-là en se disant qu’il fallait qu’on soit raccord avec le décor, avec les gens, la manière de s’habiller, de regarder, de parler… Qu’on ne fasse pas tâche dans le décor.

AGB : Ces gens ont évidemment été traumatisés par cette histoire encore très vive. Je n’ai pas le souvenir d’en avoir parlé frontalement avec quelqu’un. Ça aurait été sûrement possible…

Anthony, l’obstination figure parmi les caractéristiques de votre personnage, Paul Chartier. La comprenez-vous et la partagez-vous ?

AB : Je la comprends et je la partage. Encore plus si on se rappelle que Paul Chartier que j’incarne n’est pas juste pris de plein fouet comme toute la Belgique dans l’histoire. Mais que ça fait aussi écho à son histoire personnelle. Il se rend compte que personne ne lui a jamais demandé pardon, ni fait un pas vers lui. Et c’est compliqué pour lui d’assumer sa famille, qui il est, son identité… Il voit aussi certainement un relief entre son histoire personnelle et ce qui se passe dans tout le pays et qui grossit.

Donc évidemment que je comprends l’obsession parce que c’est quelqu’un à qui on dit non, qu’on empêche tout le temps et qui va perdre totalement la raison, son uniforme, sa femme, leur enfant… Au fur et à mesure que le film avance, ça se ferme comme un entonnoir. Il n’y a plus rien à faire et il a de moins en moins à perdre. L’obstination devient donc de plus en plus forte : quitte à tout perdre, autant aller jusqu’au bout.

Le paradoxe de votre personnage, c’est qu’il (se) perd parce qu’il veut trouver tout en avançant sur la piste qui lui permettrait de trouver…

AB : En incarnant Chartier et en faisant les scènes, on avait l’impression que le personnage était toujours à un centimètre de trouver la vérité, de faire éclater ce qui délivrerait la Belgique tout entière. Et ce n’était jamais possible parce qu’on ne lui faisait pas confiance, parce que ses collègues échouaient aussi — ils sont défaillants. Il perd la raison mais il n’est jamais très loin de la vérité. J’ai l’impression que c’est ça aussi qui est traité dans le film : on est toujours juste à côté d’un truc qui pourrait faire basculer totalement l’affaire.

Aviez-vous un film de référence pour vous aider à fabriquer votre personnage ?

AB : Je me suis volontairement éloigné de toute forme de référence. J’avais peur de faire du copié/collé, même inconsciemment. Je savais que Fabrice était bourré de références, j’avais peur d’amener les miennes en plus. J’ai essayé d’arriver totalement neutre — en dehors du travail que j’avais pu faire. Ça m’est déjà arrivé et je ne suis pas sûre que ce soit toujours une bonne manière de faire, surtout pour un film comme ça. Après, évidemment, il y a des films qui vous accompagnent, comme Zodiac, dont vous savez qu’il n’est pas totalement loin. Mais, les indications de Fabrice étaient déjà bien assez grandes.

Fabrice, comment choisir un comédien qui représente le “mal” ?

FdW : Je ne pense pas que Sergi López et Marcel Dedieu représentent le mal dans le film — c’est ma perception. Le mal dans le film évolue. Alors, bien sûr, Marcel Dedieu, inspiré par Dutroux, est un sociopathe lamba bas du front. Il n’y a aucune volonté pour moi d’en faire un objet de fascination. Par contre, ce mal se transfère. La guerre des polices a des répercussions, des conséquences : on aurait pu retrouver les gamines en vie. Donc, ça va jusqu’aux plus hautes sphères avec la juge, les avocats. Les conflits d’intérêts, en fait, évoluent. C’est ça qui m’intéresse, en fait : pas de pointer le mal avec insistance.

Je n’en sais rien, ce qui est le mal et le bien. Je sais simplement que la complexité de notre espèce est telle que s’il n’y a pas de justice qui fonctionne peu ou prou, on est vraiment mal barré.

Fabrice du Welz

Avez-vous été confronté à des refus pour jouer Dedieu ?

FdW : Pas des refus, des difficultés. Certains acteurs que j’ai approchés pour le rôle de Dedieu étaient des acteurs franco-belges et ça crée des difficultés — c’est tout à fait normal. Un acteur a failli le faire mais pour des raisons de planning, ça n’était plus possible. J’ai demandé à Sergi, qui était déjà engagé dans un tout petit rôle, et il a complètement accepté, très vite. Pour lui, il n’y a pas de charge mentale supplémentaire. Moi, je serais acteur, je serais très excité à l’idée d’interpréter Dutroux. Mais j’ai compris que quand même, les acteurs, parfois… Il y a les agents…

Et puis, chacun fait ce qu’il peut. Sergi est très libre par rapport à tout ça, il est très dans l’instant ; ce n’est pas du tout quelqu’un qui est en douleur. Il a 60 balais, de l’expérience, il a fait plein de films et sur les prises, il est tout le temps là, en train de regarder la caméra ; il s’intéresse à tout… Il est comme un enfant. C’est vraiment très étonnant.

Vous faites preuve d’une fidélité avec vos comédiens qui ne se dément pas de film en film ; vous faites tout pour pour qu’ils apparaissent à l’écran — ici, Benoît Poelvoorde ne figure que sur une photo !

FdW (sourire) Non, mais vous savez, je suis un fidèle. Je mets beaucoup de temps à choisir mes acteurs, mais quand je suis en confort avec eux — là, avec Alba on vient de faire un film qui est l’antithèse de ce qu’elle fait là — c’est beaucoup de bonheur de retrouver une équipe qu’on connaît, que ce soit technique ou artistique. On gagne du temps. Faut pas que le confort s’installe, mais pour moi, c’est un plus. Je viens du théâtre, j’aime la troupe.

Comment intégrez-vous de nouveaux comédiens dans votre bande ?

FdW : Anthony, ça fait un moment que j’ai à l’œil., quand j’ai vu La Prière, J’ai toujours pensé qu’Anthony était un acteur pour moi. Parce que je ne pense pas faire un cinéma éminemment empathique. Lui, avec ses grands yeux, il accroche une empathie que parfois je n’ai pas directement.

Anthony, était-ce évident de travailler avec Fabrice ?

AB : Ça a été tellement évident que d’habitude, je lis deux, trois fois les scénarios, on en parle avec mon agent. Et là, j’ai lu peut-être 15 pages et j’ai envoyé un SMS à mon agent : « il faut dire qu’on y va ». Parce que c’est quand même fou de recevoir une proposition comme ça, d’un personnage qui est là dans tous les plans, dans toutes les scènes ; c’est son point de vue. Et quand on parle du casting, on est merveilleusement accompagné. C’est une chance immense. On passe 5 minutes avec Fabrice, on voit qu’il est bourré de références… Je me sentais vraiment honoré qu’on puisse penser à moi et qu’on puisse me faire confiance sur un projet comme ça, qu’il fallait porter. Donc, je n’ai pas hésité.

Mais cela ne fait-il pas peur ?

AB : Si, si, évidemment ! Mais ça fait partie des choses excitantes. Je m’engage sur un film si j’ai peur ; sinon, il ne va rien sortir d’intéressant de moi. Parce que je vais arriver le matin en pensant aux matchs de foot du soir et je ne vais pas être concentré. Si je suis flippé, il y a une espèce de concentration, d’attention. On est en alerte, en disponibilité parce qu’on a peur. Et ça crée quelque chose.

Le Dossier Maldoror de Fabrice du Welz (Bel.-Fr., 2h35) avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellugi, Alexis Manenti, Sergi López, Laurent Lucas, David Murgia, Béatrice Dalle, Lubna Azabal, Jackie Berroyer… En salle le 15 janvier 2025.