Une icône de la chanson, une victime de l’intolérance et des truites mutantes se présentent cette semaine sur les écrans. Entre autres…

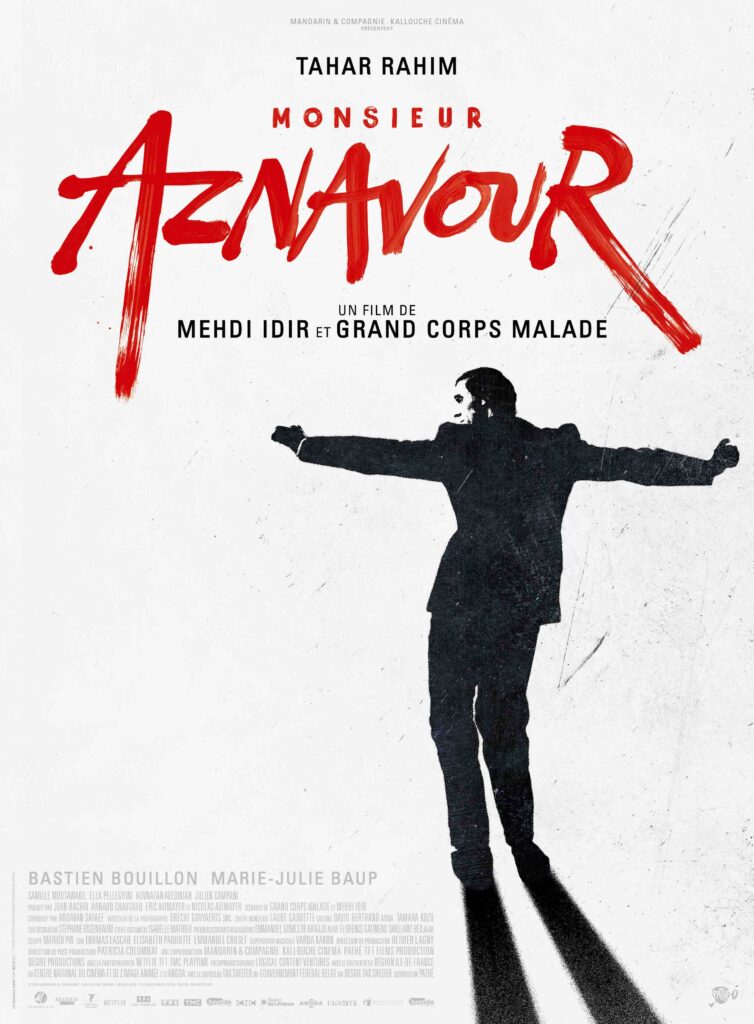

Monsieur Aznavour de Mehdi Idir & Grand Corps Malade

Enfant d’immigrés arméniens, Charles Aznavourian grandit dans l’amour de la musique et des privations que la Guerre vient aggraver. À l’issue de celle-ci, le jeune homme n’a qu’une ambition : se produire sur scène pour interpréter les succès de son idole Charles Trenet. Son physique et sa voix l’écartant des feux de la rampe, il doit à son obstination et à la chance d’arriver à face au public. Mais surtout à son talent unique pour écrire et composer, qui le fera connaitre du monde entier sous le nom de Charles Aznavour…

Jadis on racontait la vie des illustres dans des biographies édifiantes visant à inspirer les nouvelles générations par le récit des hauts faits et de la vertu de leurs devanciers. Autres temps, autres mœurs et autres médias : le biopic a supplanté le pavé littéraire (sauf lorsqu’il devient le socle d’une adaptation), et les illustres servant de modèles se sont… diversifiés, disons. La notoriété seule valant désormais passeport pour l’immortalité cinématographique ou télévisuelle, les portraits de gloires variées ont fait florès. Au risque d’en démonétiser la valeur.

Si un quelconque cahier des charges devait conditionner la mise en route d’un biopic, Charles Aznavour en remplirait toutes les exigences : son parcours édifiant est traversé par l’Histoire autant qu’il la traverse. Parti de rien, il a acquis une authentique aura internationale ; connu des drame intimes et des succès publics. Incarnant des valeurs d’acharnement et de persévérance, il a tout du modèle de réussite tant prisé par la société — et vanté jusque dans sa propre chanson 🔗J’me voyais déjà. Seul “bémol” dérogeant à la règle : sa belle longévité et son trépas. Or, tel une vanité, le biopic a plutôt une propension pour les fins tragiques — souvenez-vous de La Môme, Cloclo, Dalida etc. L’exception confirme la règle, et Charles Aznavour en est une ; ce qui aurait sans doute flatté son ego.

Point de vue et d’écoute

Le film Monsieur Aznavour est aussi à part, à divers degrés. Biographie filmée autorisée (et coproduite) par la famille, reposant de surcroît sur les souvenirs de l’intéressé — ayant donné son aval au projet avant de disparaître —, elle n’érige pas un mausolée hagiographique. L’artiste s’y trouve dépeint dans sa dimension humaine d’être soumis au doute, à l’orgueil ; un brin revanchard (à force de revers professionnels) et affichant sans complexe une obsession pour l’argent, indice objectif de réussite pour celui qui a connu les vaches maigres. Toutefois, le film ne va pas jusqu’à revenir sur ses démêlés notoires avec le fisc — on a ses petites pudeurs — ; elle lui valurent pourtant de gaillardes envolées.

Le fait qu’un auteur-compositeur-interprète ait co-signé la réalisation n’est pas anodin : le travail obstiné sur l’écriture devient l’alpha et l’oméga du récit, le point d’entrée et de sortie du film. Comme Clouzot avait tenté de percer Le Mystère Picasso en filmant le peintre au fil de son process artistique, Grand Corps Malade (avec son indissociable complice Medhi Idir) semble vouloir par procuration cerner l’énigme de la “méthode Aznavour”, cette recette qui va le rendre si hugolien, à la fois prolifique et universel. Il est en tout cas un ingrédient dont on mesure l’importance et qui légitime davantage le principe du biopic : le goût d’Aznavour pour le tempus fugit et de l’évocation nostalgique. L’art, comme supplétif à la mémoire, permettant de faire revivre le passé.

Tahar rencontre Charles

Sur ce point, la prestation des interprètes était évidemment capitale. La gageure n’était pas mince : Aznavour ayant été considérablement imité (et moqué) de son vivant pour sa voix comme son physique, comment l’incarner sans le contrefaire ni le parodier ? Physique avant d’être vocale, dans l’occupation de l’espace et la gestuelle, la proposition de Tahar Rahim ne peut que convaincre. Certes, on grimace au début face aux effets spéciaux de rajeunissement et autres prothèses qui numérisent sa physionomie, mais le jeu pur du comédien parvient à compenser artifices des jeunes années.

Ensuite vient la voix : le phrasé, l’accent parigot légèrement traînant, la mélodie du mot. Quant au voile sur les cordes vocales, sans doute a-t-il été ajouté en post-production mais il parachève la transformation sans oblitérer le travail de l’acteur. Comme ce dernier l’expliquait lui-même, son personnage est dans une zone intermédiaire, une « rencontre entre Tahar Rahim et Charles Aznavour ». On ne saurait mieux dire, ni mieux définir le métier d’acteur.

Impossible d’évoquer les comédiens sans mentionner Marie-Julie Baup qui, en Piaf, efface Marion Cotillard. Plus crédible, moins hollywoodienne — donc totalement au diapason du Aznavour de Rahim —, cette bonne fée capricieuse à sa puissante fragilité est l’un des soleils du film.

Monsieur Aznavour de Mehdi Idir & Grand Corps Malade (Fr., 2h13) avec Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil, Hovnatan Avedikian, Luc Antoni, Ella Pellegrini… En salle le 23 octobre 2024.

***

Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde de Emanuel Parvu

Dans un petit village idyllique aux confins de la Roumanie, Adi, un adolescent presque majeur se fait agresser au retour d’une soirée. Rapidement identifiés, les fils d’un notable local avouent avoir rossé le jeune homme parce qu’ils le soupçonnaient d’être homosexuel. Dès lors, Adi va changer de statut aux yeux de sa famille, de la police, du prêtre, du village entier…

Une photographie grandiose baignée d’une lumière dorée, valorisant la splendeur des paysages et en magnifiant les couleurs ; un décor respirant la quiétude et la douceur… Mais gare au contraste entre l’image offerte, si séduisante, et la laideur intérieure ! Derrière ces apparences trompeuses de carte postale, Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde est le théâtre d’un archaïsme et d’une barbarie tristement ordinaires, où la charge de la culpabilité est renversée sur la victime… laquelle se trouve de surcroît persécutée par de nouveaux bourreaux. Soucieux de sa réputation et lesté d’une homophobie systémique, le “si joli” village s’en prend donc à Adi, « celui par qui le scandale est arrivé ».

Portrait de groupe avec drame

Emanuel Parvu montre ainsi la détresse du jeune homme outé malgré lui et aussitôt diabolisé dans une communauté vivant en vase clos, où le pouvoir temporel (la loi, la police, la famille…) se soumet au qu’en-dira-t-on, à l’Église, aux menaces des relations haut placées… L’effet insulaire est d’ailleurs à peine troublé par une représentante des autorités venue de la capitale pour porter de secours à Adi. Davantage que le portrait d’Adi, Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde brosse celui du troupeau de ses tourmenteurs, rassemblés par un instinct grégaire… mais où l“’intérêt collectif” supposément défendu n’est en fait qu’une somme d’intérêts particuliers mesquins.

Ainsi le policier consent-il à fermer les yeux sur les dérives de l’enquête dans l’espoir de bénéficier de sa retraite anticipée — voilà qui n’est pas sans rappeler Dupont Lajoie (1975) de Yves Boisset et l’inspecteur contraint la mort dans l’âme de fausser ses conclusions pour accéder à sa promotion sans être dessaisi du dossier. Ainsi les parents d’Adi sont-ils prêts à faire profil bas pour qu’une dette contractée auprès du père des agresseurs soit effacée, à séquestrer leur fils et à pratiquer sur lui un “exorcisme-thérapie de conversion”… — drôle de conception de “l’amour inconditionnel“.

Queer Palm lors du dernier festival de Cannes, Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde appartient à ce cinéma roumain prenant “le temps du temps” pour cartographier sans ménagement par le verbe et les attitudes les recoins de l’âme. Parvu y rejoint des illustres devanciers tels que Porumbuiu, Jude ou Mungiu. On devrait encore en entendre parler.

Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde de Emanuel Parvu (Rou., 1h45) avec Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu… En salle le 23 octobre 2024.

***

Fario de Lucie Prost

Ingénieur expatrié à Berlin, Léo rentre à la ferme familiale dans le Doubs pour vendre les terres agricoles dont il a hérité à une compagnie minière ayant un gros projet pour la commune. Dans cette région sinistrée, l’opération ne connaît que peu d’opposants — dont le cousin de Léo, qui aimerait continuer à cultiver les sols. Peu avant de signer, l’ingénieur est interloqué par le comportement des farios dans la rivière locale : les truites semblent présenter une mutation qui aurait à voir avec les forages…

Dénier au cinéma sa fonction de “thermomètre” de la société serait aussi vain que de contester les effets du changement climatique. Et si la prescience des cinéastes à travers les époques ne cesse de surprendre, leurs œuvres ont en général plus d’écho que le flux informationnel dont elles sont pourtant une émanation ou une extrapolation. Au reste, peu importe par quel biais un message d’alerte parvient à son destinataire… tant qu’il ne s’agit pas d’infox.

Péché véniel

Fario apparaît ainsi comme un nouvel avatar au sein de ce néo-genre qu’est le “film fantastico—ruro-environnemental“. Particulièrement fécond en 2023, celui-ci n’a cependant guère rencontré les faveurs du public. Malgré leurs indéniables qualités artistiques et leurs ambitions, ni Avant l’effondrement de Alice Zeniter et Benoît Volnais, ni Vincent doit mourir de Stéphane Castang, ni Acide de Just Philippot n’ont bénéficié de l’engouement suscité par la seule exception : Le Règne animal de Thomas Cailley. Un an plus tard, Fario peut-il renouveler l’exploit ?

Certes, son intrigue pot de terre contre pot de fer — où des intérêts privés corrompent les édiles afin de saccager la nature jusqu’à ce qu’un citoyen plus avisé se dresse — ne laisse pas beaucoup de place à la nuance, ce n’est donc pas là qu’on cherchera de l’originalité. De fait, la réalisatrice Lucie Prost semble plutôt investir le territoire de l’obscurité physique et symbolique. En filmant la nuit comme révélatrice des méfaits commis à l’abri des regards et de la loi ; ou en distillant au compte-goutte les explications — les “éclaircissements“ —, celles-ci n’étant pas toujours indispensables.

Aspect intéressant, Fario présente lui-même sa propre mutation : un glissement d’un film très ancré dans le réalisme scientifique et les problématiques de la terre vers une tentation pour l’abstraction visuelle et poétique. Malgré cela, le film semble prisonnier de son format, ou plutôt de ne pas encore investir le long métrage. Un péché (ou pêché ?) véniel de nombre de premiers films.

Fario de Lucie Prost (Fr., 1h30) avec Finnegan Oldfield, Megan Northam, Florence Loiret Caille… En salle le 23 octobre 2024.