Une métaphore prophétique, une épopée journalistique, une enfance nordique et une chronique mélodramatique se partagent l’affiche cette semaine. Entre autres…

Megalopolis de Francis Ford Coppola

Dans l’orgueilleuse cité de New Rome, César Catilina — un architecte aussi visionnaire qu’utopiste — se heurte à l’opposition de Franklyn Cicéron, le maire de la ville et à la jalousie de son cousin Clodio, un débauché impatient d’hériter de son grand-père, le banquier Hamilton Crassius III. Lorsque César entame une relation professionnelle, puis intime, avec la fille du maire Julia Cicéron, l’adversité se fait plus farouche encore. Car l’architecte doit compter contre son projet “Megalopolis” la rancune de Wow Platinum, une ex conquête ayant pour se venger décidé d’épouser le richissime Crassius. Malgré son talent et son pouvoir magique d’arrêter le temps, César Catilina n’a jamais été si menacé…

Parler de ce film comme d’un chef-d’œuvre serait un non-sens étant donné que la carrière de Coppola dans son ensemble tient déjà du chef-d’œuvre. Avancer a contrario que Megalopolis est un échec artistique serait tout aussi grotesque et vain. Cette opinion a pourtant été largement professée lors du Festival de Cannes par un public en ayant pourtant vu d’autres, étonnamment désarçonné par la dernière réalisation du cinéaste. Tout ce qui est excessif étant insignifiant, la sagesse enjoindrait de se défier de l’une comme de l’autre de ces jugements absolus. Avec Coppola plus que pour n’importe qui d’autre, un paramètre bien spécifique entre ligne de compte : le temps.

Arbitre ultime, le temps a déjà rendu justice à l’auteur d’Apocalypse Now ou de Coup de cœur. Gageons donc qu’il le fera encore pour L’Homme sans âge, Tetro, Twixt et enfin Megalopolis, sa production du XXIe siècle. Peut-être modeste en volume au regard de ce qu’il a pu offrir dans les années 1970 ou 1980, mais d’une égale densité, façonnée avec le même désir de pousser le médium cinématographique dans ses retranchements — à quoi bon tourner et engloutir une partie de sa fortune, sinon ? Le temps, enfin, étant en sus un acteur du récit, il est ici son allié objectif.

New Rome Story

À l’instar de Tucker(1988), Megalopolis peut se déchiffrer comme une auto-biographie décentrée, transposée à un alter ego, créateur de génie, partageant le même rêve prométhéen ou démiurgique et tout aussi malmené par ses contemporains et les financiers. Et le fait qu’il soit ici architecte n’est sans doute pas anodin : pays à l’Histoire réduite en regard des autres puissances ou civilisations, les États-Unis modernes ont symboliquement assis leur domination psychologique via le bâti et d’imposants gestes architecturaux dont les plus manifestes sont les gratte-ciel.

Quintessence de cet étalage de surpuissance babélique, New York ou Chicago se retrouvent régulièrement transposés en Metropolis pour Superman, Gotham City pour Batman ou ici dans l’uchronique New Rome. Quant aux architectes, artistes produisant des œuvres utilitaires qui s’ancrent dans le sol, tutoient le ciel et défient réellement le temps, ils deviennent dans l’inconscient américain les équivalents des Pères fondateurs. Chefs d’orchestres épris de lignes pures et d’avant-garde, ils fascinent souvent les cinéastes qui les voient comme leurs semblables et les célèbrent dans leurs films. Pour leur individualisme et leur intégrité artistique (voir Le Rebelle, 1949 de King Vidor) ou leurs réalisations (Frank Lloyd Wright chez Hitchcock, Frank Gehry chez Pollack…)

Évidemment qu’il y a de la fascination pour le jusqu’au-boutisme de César Catilina dans Megalopolis, autant que pour cette transposition de Rome antique glissant vers la décadence. Avec ses élites corrompues vivant dans la consanguinité et les intrigues, ses tribuns populistes manipulant les masses et les abreuvant de jeux du cirque, New Rome n’a rien à envier aux États-Unis actuels, surtout en période électorale.

Art gratia artis

Capable de bloquer le temps (et le temps, c’est de l’argent…), César Catilina a en sus des visées sociales avec son projet Megalopolis. Artiste, esthète roulant en DS, idéaliste donc gêneur… L’addition commence à être lourde pour l’architecte. Écrin de son chemin de croix, le film de Coppola montre que le cinéaste n’a renoncé à aucune ambition, ni rien perdu de son art lorsqu’il s’agit de filmer l’antichambre du chaos. De savants amalgames de lumières sculptent les visages et les ombres, animent les bas-fonds et ses cauchemars tandis que des fantômes et des mirages ébranlent les murs de cette Babylone postmoderne.

Beau à voir, Megalopolis l’est aussi à vivre puisqu’il présente — dans la version que nous avons vue — une expérience “d’outre-cinéma” en convoquant la vie en direct dans le dispositif de la projection. Un peu comme si le réalisateur tenait à rappeler qu’à l’intérieur des œuvres, fussent-elles pharaoniques, des gens en chair en en os habitent. Ce “caprice“ tellement signifiant, qui d’autre que Coppola pouvait se l’offrir — et donc nous l’offrir ?

Megalopolis de Francis Ford Coppola (É.U, 2h18) avec Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel… En salle le 25 septembre 2024.

***

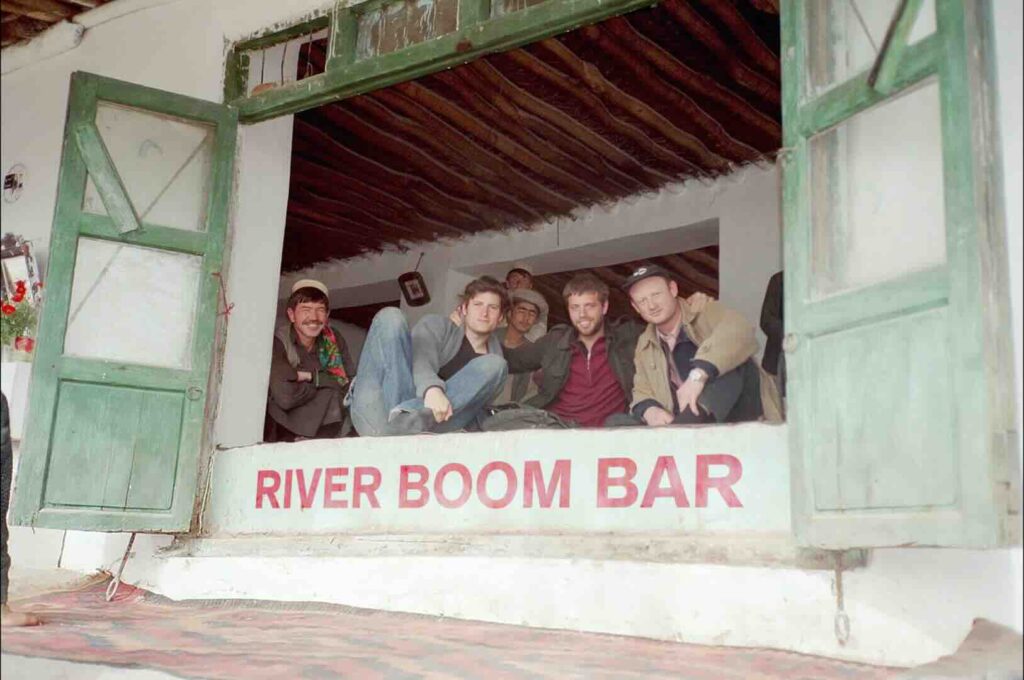

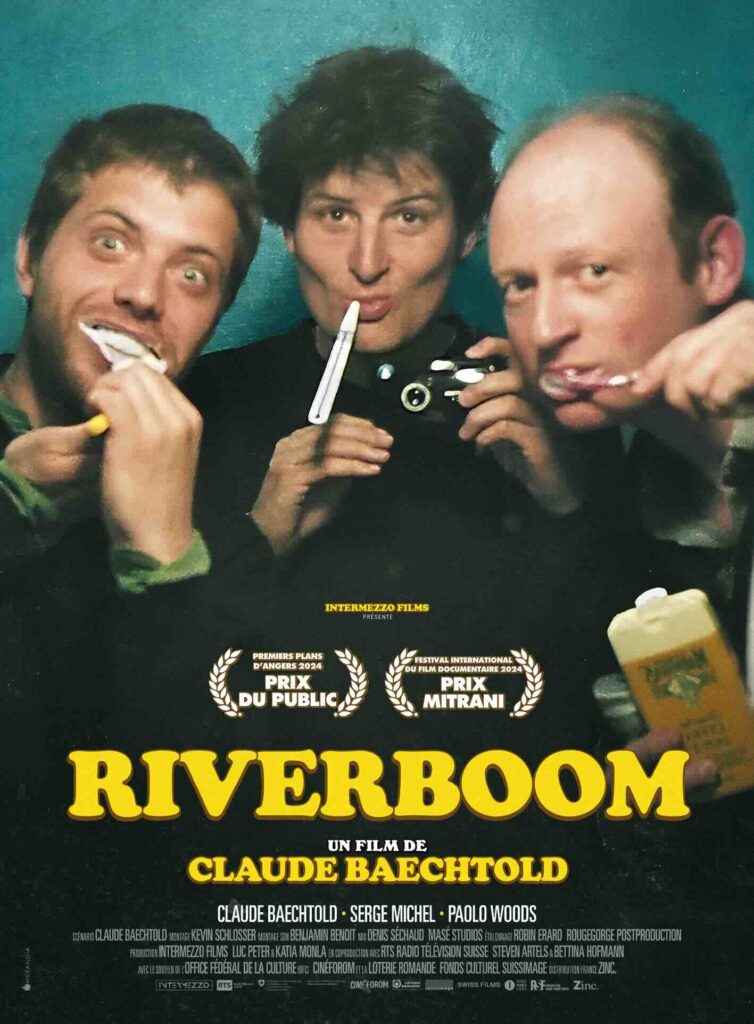

Riverboom de & avec Claude Baechtold

L’attentat contre le World Trade Center de 2001 eut entre autres conséquences sur la géopolitique mondiale de le remettre l’Afghanistan au centre de l’actualité… et donc de nécessiter que des journalistes se rendent sur le terrain pour documenter la réalité du pays. Davantage par hasard que par vocation (et muni d’une fausse accréditation professionnelle), Claude Baechtold, un typographe suisse peu téméraire se joint à deux reporters expérimentés pour faire la route jusqu’à Kaboul, puis photographier et filmer l’état des choses afghanes en cette année 2002…

Plus de vingt ans séparent le tournage de ce film de sa réalisation-finalisation, mais cela n’est pas volontaire. Comme l’explique Claude Baechtold dans les dernières minutes de Riverboom, ses rushes ont en effet été égarés pendant deux décennies avant d’être miraculeusement retrouvés. À quelque chose malheur est bon : le recul a offert au cinéaste un regard plus distancié sur les événements… Et il a permis à ce professionnel bien plus aguerri par l’expérience de tirer parti d’un matériau d’origine certes précieux d’un point de vue documentaire, mais de facture médiocre (et reconnue comme telle par l’intéressé).

Helvète underground

Même s’il s’avère un document rare sur la manière dont travaillent les envoyés spéciaux sur les zones de conflit, notamment en compagnie de leur fixeur-interprète (voire sans) ; comment les journalistes peuvent prendre des risques insensés sur le terrain afin de permettre à une information d’être portée à la connaissance du public, Riverboom est davantage qu’un reportage et un carnet de route sur un pays en proie à la guerre civile et au terrorisme. Il contient en parallèle le récit a posteriori des coulisses du voyage ainsi qu’un journal intime auto-psychanalytique de Claude Baechtold détaillant ses affects avec beaucoup, beaucoup de second degré. Cette dimension auto-réflexive (et volontiers sarcastique) contre sa personne aurait sans doute eu moins de saveur en 2002, l’apprenti cinéaste ayant quitté l’Afghanistan plus traumatisé qu’enclin à faire des blagues.

Le montage et la voix-off décalée — dans l’esprit du célébrissime L’Île aux fleurs (1989) de Jorge Furtado — achèvent de rendre Riverboom captivant : aussi instructif que touchant, empli d’humour, sa simple existence illustre le concept de sérendipité. Ajoutons pour finir qu’il permet aussi à la jeune société de distribution Zinc. de s’offrir son film le plus réussi.

Riverboom de & avec Claude Baechtold (Sui., 1h39) documentaire avec également Paolo Woods, Serge Michel… En salle le 25 septembre 2024.

***

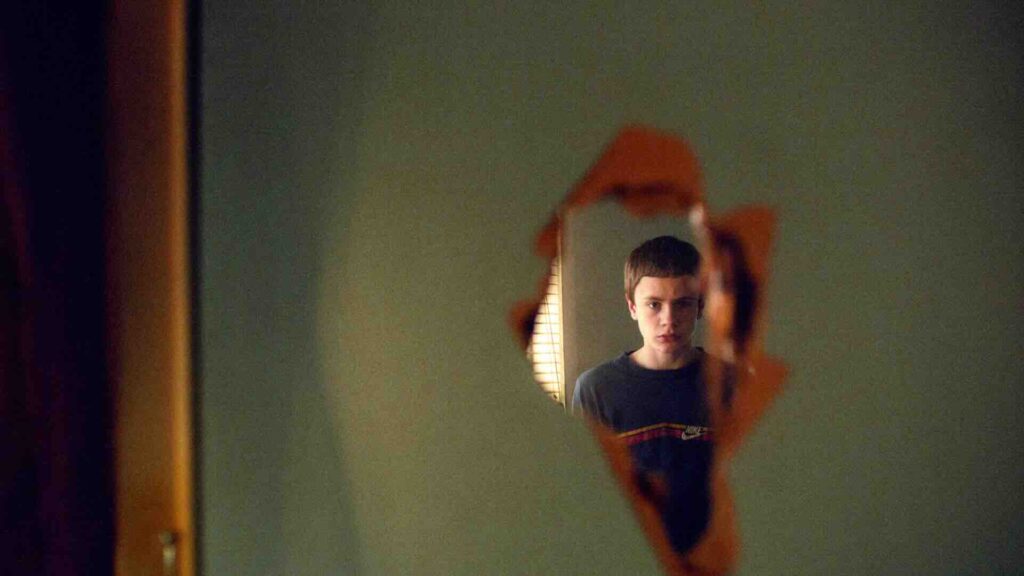

Les Belles Créatures de Guðmundur Arnar Guðmundsson

Islande, au début du XXIe siècle. Sous l’impulsion du jeune Addi, un groupe de collégiens prend sous son aile Balli, un garçon harcelé, vivant dans une misère affective et sociale alarmante. S’il sort de son isolement, Balli partage aussi désormais les conséquences des brusques accès de violence du “chef“ de la bande Konni, qu’Addi a de plus en plus de mal à juguler…

Remarqué en 2017 avec Heartstone – Un été islandais (qui traitait déjà de la situation de ses jeunes compatriotes les moins favorisés, abandonnés à eux-mêmes, aux tentations bonnes ou mauvaises comme à l’exclusion), Guðmundur Arnar Guðmundsson remet l’ouvrage sur le métier dans un contexte encore moins “carte postale“. L’ambiance quart-monde du film et les physionomies peu avantageuses de certains des malheureux gamins donnent un éclat tristement ironique au titre, Les Belles Créatures. Mais il ne faut pas se laisser rebuter ni parce que l’on voit — intérieurs misérables, regards bas, perspectives inexistantes, maltraitances diverses —, ce que l’on devine, ni par la violence omniprésente, mode d’expression autant que produit de l’ensemble des facteurs précédemment cités.

Violence des échanges en milieu déshérité

Physique, psychologique ou verbale, la violence n’est en aucun cas retranscrite à l’écran avec complaisance ni insistance. Elle apparaît certes sans tabou, dans toute sa crudité notamment quand Konni (alias L’Animal), lui-même enfant battu pète les plombs dans des crises d’une brutalité rare, pour mieux révéler l’impasse qu’elle constitue. En cela, la démarche de Guðmundsson rappelle celle de Peckinpah dans Les Chiens de paille (1971) : si elle existe et qu’on veut la combattre, il ne faut occulter ni ses causes, ni ses conséquences.

Cela étant posé, Les Belles Créatures n’est pas qu’un bloc de noirceur condamnant à la déprime. Au-delà du constat d’une situation sinistre, le film relate le sauvetage de Balli et son épanouissement à travers une histoire d’amitié (un peu déjetée, soit) autant qu’il ménage des intermèdes oniriques permettant de sortir de la gangue ultra-réaliste. Ces “visions“ semi-prémonitoires apparaissant à Addi confèrent une part de magie au récit. Et même de beauté.

Les Belles Créatures de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Isl.-Dan., int.-12 ans, 2h03) avec Birgir Dagur Bjarkason, Áskell Einar Pálmason, Viktor Benóný Benediktsson… En salle le 25 septembre 2024.

***

Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel

À l’aube du nouveau siècle, Sammy et Emma se rencontrent, s’aiment et s’installent ensemble même si Sammy confesse des aventures avec des garçons. Le couple sympathise vite avec un voisin photographe, Cyril, qui devient l’amant de Sammy. Les semaines passent et les jours heureux font place à des événements plus dramatiques quand Sammy découvre sa séropositivité. Et qu’il a contaminé Emma, enceinte de leur enfant…

Gaël Morel a éprouvé le besoin d’écrire ce film dans l’urgence d’une hospitalisation, comme il l’a déclaré devant des exploitants lors des Rencontres de Charlieu, et ce n’est sans doute pas un hasard. S’il s’agit d’une œuvre générationnelle — à l’instar de son premier long À toute vitesse, sorti vingt-huit ans plus tôt jour pour jour… et le jour précis de l’anniversaire de son réalisateur — celle-ci se double d’un regard éminemment mélancolique en augmentant la dimension humaine et en abrasant la tentation égotiste. Dès le titre, Vivre, Mourir, Renaître lève de fait quelques hypothèques sur l’avenir de ses personnages… quand la jeunesse de 1996 ne pouvait s’offrir une quelconque projection dans le futur.

Du survivant

Entre chronique, stèle et témoignage, l’ambiance comme l’histoire renvoient donc à ces “années sida” si loin et si proches, avec la même acuité que les rares films-sommes ayant marqué leur époque et notre regard : citons, à rebours de la chronologie, Les Témoins (2007) de Téchiné ; Jeanne et le Garçon formidable (1998) de Ducastel et Martineau ainsi que naturellement Les Nuits fauves (1992) de Cyril Collard — film dont la dimension “romantique” demeure toujours ambiguë — auquel l’affiche fait ici écho. Gaël Morel propose une approche plus réaliste, sur ce que deviennent “ceux qui restent“ et leur descendance : si la vie a gagné, la culpabilité des survivants demeure, conférant au film une tonalité élégiaque.

Outre l’affiche pré-mentionnée, le cinéaste glisse quelques marqueurs discrets aux années 1980/1990 en intégrant à son générique les icônes Elli Medeiros et Amanda Lear ; Cyril pouvant de son côté évoquer un mixte entre Cyril Collard et Hervé Guibert. Ces figures ont le mérite de se fondre dans le récit sans interférer avec le parcours des personnages… mais c’est aussi parce que le trio choisi pour les interpréter consume l’écran de sa présence. D’où l’importance de la distribution…

Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel (Fr, 1h49) avec Lou Lampros, Victor Belmondo, Théo Christine… En salle le 25 septembre 2024.