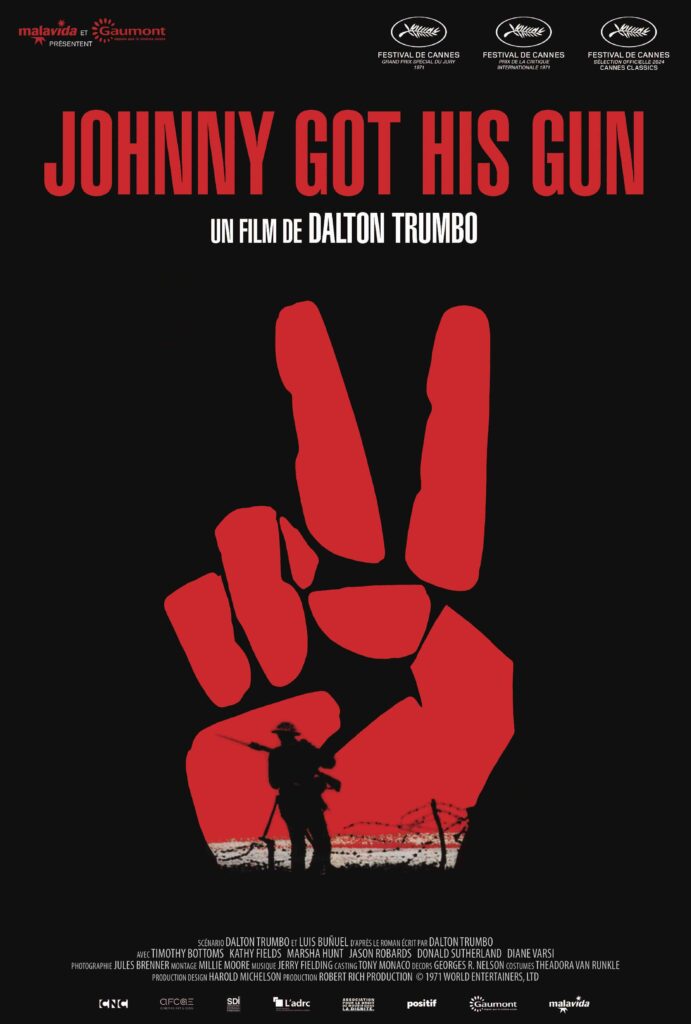

Sans être un pur “film de front” ou de champ de bataille comme Les Sentiers de la Gloire, ou 1917, Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo en constitue le complément nécessaire par son illustration sans fard de « la Guerre et ce qui s’ensuivit », pour reprendre Aragon. Il ressort en copie restaurée.

Cinquante-trois années séparaient la fin de la Première Guerre mondiale de la sortie de Johnny Got His Gun. Un demi-siècle ayant valeur d’éternité, englobant notamment un autre conflit mondial plus monstrueux encore que la boucherie de la “Der des ders”. Hasard des chiffres et des dates, il aura fallu que cinquante-trois années s’écoule à nouveau pour que l’unique long métrage réalisé par le prodigieux scénariste Dalton Trumbo (1905-1976) ressorte en copie restaurée. Et l’on ne dressera pas la liste des guerres ayant dans l’intervalle saigné la planète : par une tragique ironie, Johnny Got His Gun prend davantage de sens encore qu’en 1971 où la guerre froide et le Viet Nam se partageaient alors la Une — l’Ukraine et le Proche Orient le font aujourd’hui.

John “Johnny” Bonham est un jeune Étasunien qui se laisse convaincre d’accomplir son devoir patriotique en allant servir en Europe pendant la Première Guerre mondiale, bien que soutien de famille et engagé auprès de la jeune Karin. Envoyé sur une mission suicide par un gradé stupide, Johnny est si gravement blessé que les médecin le pensent dans un état végétatif : la face détruite, les quatre membres amputés, il ne peut plus ni voir, entendre ni parler. Grâce à des infirmières bienveillantes, Johnny émerge de la torpeur médicamenteuse et, navigant entre souvenirs et cauchemars, prend conscience de son état avant de tenter de communiquer avec l’extérieur…

Guerre intérieure

Il s’agit là sans nul doute de l’un des plus térébrants manifestes pacifistes du 7e Art, usant d’une maîtrise exemplaire des possibilités offertes par ce médium pour interpeler durablement le spectateur. Plus immersif que de la 3D, Johnny Got His Gun le raccroche à la voix off de son héros, à ses projections mentales (en couleur, quand le reste du film est en noir et blanc) et se garde bien de dévoiler la moindre image de son corps supplicié. Trumbo contraint le public à se confronter aux limites infinies de son imagination pour tenter d’approcher la souffrance indicible de Johnny, en particulier lorsque celui-ci découvre sa condition. D’un minimalisme absolu, cette séquence s’avère pourtant d’une violence psychologique quasi insoutenable, l’une des plus éprouvantes que le cinéma puisse proposer puisque s’affrontent en effet à ce moment-là deux continuum narratifs : celui donné à voir et celui suggéré.

Ce hiatus sensoriel renvoie implicitement à la situation de Johnny, physiquement prisonnier qui va cependant trouver la force de survivre dans son monde intérieur défilent des images de son passé, dans une ambiance “carte postale” — aux yeux du souvenir, le paradis perdu est toujours plus beau. À ces flash-back s’ajoutent des distorsions de la réalité teintées de mysticisme, se situant dans des sortes de limbes rappelant parfois des toiles de Chirico, où évoluent des défunts ainsi qu’un Christ un peu hippie ayant les traits de Donald Sutherland et livrant des sentences mi-sibyllines, mi- prophétiques.

La voix du silence

Johnny Got His Gun conserve — hélas — aujourd’hui toute sa pertinence. Pas uniquement du fait de la permanence des conflits armés laissant décennie après décennie des millions de victimes sur le carreau. Pas uniquement non plus parce qu’il montre des militaires (pourtant médecins) obsédés par l’idée de “réparer“ leurs coûteux outils humains pour les renvoyer au front. Mais car il y est aussi question du patient, de l’empathie (ou) non des soignants à son égard, de son consentement et de l’expression de sa volonté quant aux soins palliatifs ou à la fin de vie. En France, ce sujet clivant était en plein examen à l’Assemblée nationale à l’été dernier ; la dissolution surprise l’a renvoyé aux calendes grecques, donnant tragiquement l’effet d’une super-censure institutionnelle. Ce qui n’est pas sans évoquer la situation de Johnny dans le film, dont la voix muette est ici ignorée, ni celle de Trumbo, victime lui aussi d’une tentative “d’effacement”.

En effet, même si Trumbo écrivit en 1938 le roman dont il tira son film, c’est une trentaine d’années plus tard qu’il put enfin le porter à l’écran nourri de sa triste expérience de la clandestinité, de la privation de s’exprimer librement — il fut de 1947 à 1960 l’un des emblématiques persécutés du maccarthysme. Non sans peine, le sujet n’étant pas du goût des studios traditionnels et le contexte géopolitique peu favorable à un tel message anti armées ! Reste que le jury du Festival de Cannes de l’époque, présidé par Michèle Morgan, lui remit son Grand Prix Spécial. Ironiquement, un autre exilé victime de la Chasse au sorcière, Joseph Losey, récoltera les lauriers suprêmes sur la Croisette pour Le Messager. Johnny… est porteur d’un autre message. Il faut le voir ou le revoir pour bien l’assimiler. Certes, on n’en sort pas indemne. Mais c’est tout l’intérêt.

Johnny Got His Gun / Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo (E.-U., 1h52, 1971) avec Timothy Bottoms, Kathy Fields, Donald Sutherland, Marsha Hunt, Jason Robards, Diane Varsi… Ressortie le 11 septembre 2024.