Portrait de femme, épopée intime, rape and revenge, western témoignant de la construction multi-culturelle des États-Unis, la nouvelle réalisation de Viggo Mortensen embrasse une foule de sujets et les traite avec un mixte de lyrisme et de réalisme cru. Conversation avec l’auteur, compositeur et interprète de “Jusqu’au bout du monde” à l’occasion des Rencontres du Sud.

Le titre Jusqu’au bout du monde peut revêtir beaucoup de significations. Notamment qu’il s’agit du monde en tant que civilisation…

Viggo Mortensen : Bon, c’est le titre en français, ça va être la même chose en Espagne. C’était impossible de faire une bonne traduction du titre anglais, The Dead don’t hurt, qui veut dire deux choses : que les les morts ne peuvent pas faire du mal et qu’ils ne ressentent pas la douleur..

Pourquoi avez-vous choisi cette époque, la fin du XIXe siècle ?

J’aime les westerns, surtout, les westerns classiques. Je pense que c’était intéressant de placer une histoire sur une femme indépendante, libre, courageuse, qui ouvre pour elle-même des nouvelles frontières personnelles, dans une époque et dans un endroit où les frontières sont toujours physiquement ouvertes.

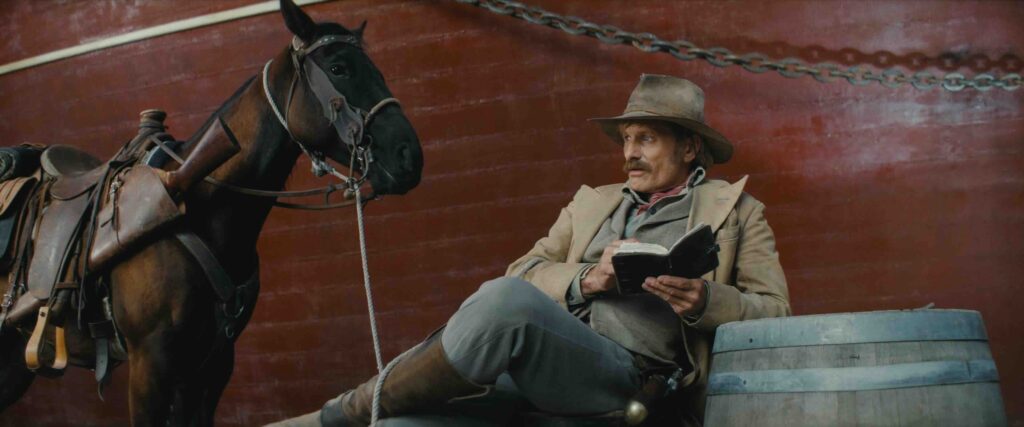

Votre personnage, Olsen, est lui-même un homme d’ouverture. Il a plusieurs cultures — c’était le cas pour beaucoup à cette époque aux États-Unis — ; la première image le montre dans les livres ; il écrit et il se montre plutôt progressiste dans son rapport aux femmes…

Peut-être… Il est un homme de cette époque. Comme Vivienne — même si elle est indépendante, courageuse, elle est aussi une femme de cette époque. Mais même s’il est un peu maladroit de temps en temps et aussi têtu qu’elle, il est au moins ouvert au changement, à l’évolution. Il y a une relation de confiance entre les deux ; je trouve ça beau. Et c’est pour ça qu’il est capable de changer un peu, d’apprendre d’elle et elle est prête à apprendre quelque chose de lui. Il se pardonne : le pardon, c’est important ; c’est plus important que la vengeance, que la guerre, que le mal.

Avez-vous dessiné ce personnage à votre image ?

Le mien ? Je ne sais pas. Au début, l’idée n’’était pas de jouer le rôle. C’était tard dans le processus de préparation, après avoir eu un autre acteur pendant cinq mois avec Vicky. Et puis cet acteur a décidé de faire autre chose et j’ai essayé de lui trouver un remplaçant. Mais ce n’était pas possible, parce que les deux ou trois acteurs pour lesquels les financiers avaient dit « oui » n’étaient pas disponibles. Le choix, c’était d’attendre jusqu’à 2023 pour faire le film ou de le faire moi-même. J’’ai changé un peu le personnage : il est… (sourire) plus vieux que le personnage originel que j’avais écrit On a changé des choses….

La réponse courte, c’est : je ne crois pas. (rires)

Pourtant, on a l’impression de vous retrouver dans cet homme…

Oui, c’est inévitable. Dans chaque rôle que je joue, je mets mon corps, ma voix, mes sentiments… C’est moi ! Bon, je ne suis pas fou, je sais évidemment que dans tous les rôles que je joue, quelques-uns sont loin de moi comme dans Green Book ou quand je jouais Sigmund Freud. Mais… je voudrais aussi être patient et ouvert à une évolution personnelle que Olsen : il est mieux que moi. (rires)

Vous avez parlé de votre attachement pour le western classique. Mais — et c’est peut-être aussi ce qui vous rapproche de Lisandro Alonso pour qui vous avez tourné — votre construction casse la linéarité…

J’avais aussi fait ça d’une certaine façon dans mon premier film, Falling : la structure n’’était pas linéaire. On trouve beaucoup ça dans la littérature, dans les romans, plus que dans le cinéma, peut-être. Les deux fois, ça m’a servi pour des raisons différentes. Dans Falling, c’était parce que c’était, entre autres choses, une histoire sur la démence, l’oubli : on a utilisé les flashbacks comme Kurosawa l’a fait dans Rashōmon, par exemple. Le même instant est différent pour chaque personne qui a participé à l’instant.

Quand j’ai commencé à écrire ce film, la première image qui m’est venue, c’est une petite fille qui jouait, qui rêvait dans une forêt d’érables, de chênes au nord-est des États-Unis, inspirée par ce que je sais de l’enfance de ma mère et les paysages où elle a grandi. Et puis j’ai pensé : « c’est qui, cette fille ? Elle va devenir quoi ? Qui ? » Ça pouvait être intéressant d’essayer de commencer par montrer l’effet d’un voyage avant de montrer les causes. Dans le film, on commence avec Vivienne adulte, à la fin de sa vie et on remonte, comment elle est arrivée à ce moment.

Avez-vous tenté d’approcher au plus près l’authenticité des décors, des costumes de l’époque ?

J’ai eu de la chance, j’ai eu une très bonne équipe : Carol Spier, le chef-décorateur de Falling, Anne Dixon pour les costumes qu’on voit dans le film ; et aussi Marcel Zyskind, le directeur de la photographie. Ils étaient d’accord avec moi : c’était important d’être complètement correct historiquement. Tout ce qu’on voit dans le film est exact : les paysages, ce qu’on sent ; on a beaucoup travaillé sur le mixage du son… Parce qu’on voulait faire croire au public qu’il était présent à ce moment-là. J’ai essayé de travailler aussi avec les dialogues, les dialectes, les accents. On a beaucoup travaillé pour que le vocabulaire soit d’époque.

Si on a tout parfait, tous les détails et puis qu’on entend quelque chose qu’on dit à notre époque, ça n’est pas du bon travail. Il faut faire attention à tout.Comme je le disais auparavant, j’aime beaucoup le genre du western classique, mais la plupart d’entre eux… ne sont pas bons (sourire). Il y en a peut-être 5 % ou moins qui sont des bons films, dont historiquement tous les détails sont bien faits. Et moi, je voulais faire un film comme les meilleurs. L’idée de départ était de faire un film bien écrit, fidèlement tourné, efficacement réalisé.

Habituellement, on voit dans les westerns des cowboys qui ne savent ni lire ni écrire ; ici, la culture est apportée par un Danois, un pianiste espagnol, une Canadienne… C’est une vision positive de l’Amérique ?

Il y toujours eu des mélanges de cultures, de langues — c’est la vérité. Il y a des westerns qui ont montré cette vérité de la société américaine. À New York, ou dans la frontière, il y a quelques films qui ont montré ça, mais pas souvent. Normalement, ils parlent tous comme s’ils étaient de la Californie, du Texas, mais c’était beaucoup plus complexe à l’époque, comme maintenant. Il faut être aveugle pour vivre dans cette négation. C’est pareil en France : « la France pour les Français » Qu’est-ce que ça veut dire ? White people that are Christian ? [Des blancs qui sont chrétiens ?] C’était pas la vérité en France, ni aux États-Unis il y a 150 ans. Et aujourd’hui, c’est moins comme ça. C’est beaucoup plus mélangé, c’est normal.

Olsen se transforme grâce à Vivienne ; cette transformation se voit dans la maison…

Et le jardin. C’était une bonne opportunité pour montrer que le temps passe, que le film se passe entre 1861 et 1865. Je trouve que les choses, les objets, les jardins, les endroits d’un film sont aussi, jusqu’à un certain point, des personnages. Pour Vivienne, le jardin, la maison, tout ce qu’elle fait, c’est très important. Ça donne quelque chose de différent pour Olsen à son retour. Elle fait sa maison, sans savoir s’il va revenir ou pas. Je voulais explorer un peu ce qui arrive aux femmes quand leur mari, père, fils, partent pour mener leurs guerres masculines. Et ce que ressentent et pensent les petites filles comme Vivienne, quand ça se passe.

Avant de la diriger, connaissiez-vous Vicky Krieps, l’interprète de Vivienne ?

Non, j’avais vu son travail et je rêvais qu’elle puisse aimer ce personnage et cette histoire. Si elle l’avait dit non ou si elle n’avait pas été disponible, ça aurait été un autre film. Mais je ne peux pas imaginer une autre actrice dans ce rôle. Elle l’a si bien fait ; elle est formidable dans ce rôle de Vivienne. Pas un faux moment, jamais. Incroyable. Quand elle a dit oui, nous étions très contents parce qu’on savait à ce moment-là qu’il était possible de raconter l’histoire que je voulais raconter, avec une femme libre et forte, unique au centre de l’histoire.

Son personnage doit affronter le bad guy de l’histoire qui est fou, barbare et en plus, malade…

C’est un sociopathe. Capable d’être très charmant et d’un moment à l’autre, très violent mais sans sentiments. C’est difficile de jouer les deux choses et Solly McLeod a fait un travail merveilleux, je trouve. Par exemple, dans la scène avec son père et le personnage de Danny Huston. Des trois hommes, c’est seulement lui qui a le pistolet mais c’est lui qui a peur. Évidemment, ça a beaucoup à voir avec avec sa relation avec son père. C’est un bon exemple de jeu dans le silence, sans les mots. On comprend beaucoup de cette relation dans une petite scène. Grâce à la qualité et au talent de Solly McLeod et de Garett Dillahunt, qui joue son père.

Un personnage est invisible, c’est la musique. L’avez-vous écrite après le scénario ou après avoir tourné les images ?

La plupart de la musique, comme j’avais fait avec Falling — là, c’était un accident, parce que c’était quatre ou cinq ans avant de trouver l’argent pour tourner, je voulais faire des choses, parce que j’avais le scénario, j’avais Lance Henriksen l’acteur principal pour mon premier film et j’ai commencé à imaginer la musique Et puis j’ai vu pendant le montage que c’était très utile — aussi au tournage. J’avais des idées sur le ton, le durée des scènes ; la façon de faire les transitions entre une époque et l’autre. Je savais que ça allait me servir. Et puis j’ai composé et on a enregistré la plupart de la musique bien avant de tourner. Presque toute la musique. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c’était un bon guide pour moi pendant le tournage et le montage. Je savais comment faire des transitions ; pour quelques scènes, je savais exactement combien de plans je voulais faire et leur durée grâce à la musique..

Quel a été votre déclic pour devenir réalisateur ?

Je voulais faire un film en tant que réalisateur il y a 30 ans. J’avais un scénario, j’avais trouvé un peu d’argent, mais pas suffisamment pour tourner. Et puis, j’ai laissé ça et j’ai commencé à travailler plus comme acteur. Mais je voulais toujours essayer de réaliser un film. J’ai écrit plusieurs scénarios — j’en ai peut-être cinq qui sont dans un bon état. Ça dépend d’où je peux trouver l’argent, je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Mais c’est le travail collectif qui m’a toujours intéressé, le travail d’équipe… À mon avis, les bons films sont toujours le résultat d’un bon travail d’équipe. Les réalisateurs qui ne veulent pas du travail d’équipe, ils peuvent faire des bons films, mais je crois que les bons films qu’ils sont capables de faire auraient été meilleurs s’ils avaient écouté les autres, leur équipe, les acteurs…

À mon avis, les bons films sont toujours le résultat d’un bon travail d’équipe

Viggo Mortensen

Le fait d’avoir été comédien vous-même rend-il la direction d’acteur plus facile ?

Oui. Il faut être flexible, toujours comme acteur, parce qu’on va travailler avec des acteurs, des méthodes différentes. On va travailler avec des réalisateurs qui veulent faire des répétitions et d’autres qui n’aiment pas en faire. Certains qui aiment parler avec les acteurs, d’autres qui ont peur des acteurs. Ou des réalisateurs qui ne savent pas comment aider l’acteur qui est perdu. J’ai travaillé avec toutes sortes de réalisateurs. Et en tant que réalisateur, c’est important de s’adapter au comédien, de trouver la façon de l’aider à se relaxer, se décontracter, de respirer, d’avoir la confiance avec lui, de trouver la façon de l’aider à faire du bon travail. La grande différence, c’est que, ce n’est pas moi qui pose des questions aux autres, c’est les autres qui me posent les questions

Il y a deux choses importantes que j’ai apprises des meilleurs réalisateurs et réalisatrices que j’ai connus. La première, c’est une bonne préparation de ce qu’on veut faire, au tournage, et de le communiquer à l’équipe, aux acteurs avant de commencer à tourner. La second, c’est de rester ouvert aux idées, aux suggestions des autres, de l’équipe technique et des acteurs. On a une chance pour raconter cette scène, pour tourner ce moment, de faire ce film. Et c’est mieux d’écouter, d’observer, de rester ouvert aux idées des autres. On ne sait jamais d’où une bonne idée peut arriver, ni de qui.

Comment espérez-vous que le public recevra votre film ?

La première fois que j’ai montré ce film à une autre personne, le film est devenu le film de cette personne, et pas mon film. Et dans les conversations que j’ai eues avec le public, sur Falling ou sur ce film, à chaque fois il y a quelqu’un qui dit quelque chose de surprenant pour moi. Je n’y avais pas pensé. C’est peut-être vrai, je ne peux pas nier l’expérience de l’autre. Ce n’est pas de mon devoir de convaincre les autres de penser comme moi, de se raconter la même histoire que j’ai racontée. J’aime respecter le public, donner un peu d’informations suffisantes pour que le spectateur puisse faire son film. Mon devoir, c’est de montrer des choses intéressantes pendant les dix-quinze premières minutes, sinon on va pas faire attention au reste. Si les gens s’engagent après, ils vont faire leur film. Il faut respecter et ne pas souligner tout, ni avec les dialogues, ni avec les images. Je pense que le spectateur est intelligent et il peut trouver son film dans mon film.

Comment percevez-vous le cinéma français et son public en tant que cinéaste ?

Je ne sépare pas par nationalité ce que j’aime dans le cinéma. Ça n’a aucune importance pour moi, la nationalité d’un film. Mais. je sais qu’en France, on soutient le cinéma. Le cinéma fait beaucoup plus partie de la culture du pays que dans les autres pays — c’est comme ça. Même si on aime le cinéma aux Etats-Unis, ce n’est pas la même chose. Il n’y a pas le soutien qu’on a. ici pour faire du cinéma, pour le montrer, pour que le cinéma puisse avoir une relation spéciale avec le public. Il y a du soin, ici, pour le cinéma, qu’on ne trouve pas ailleurs, c’est évident. Quand je suis en France, à Paris, par exemple, j’aime aller au cinéma. C’est différent d’ailleurs, en général. Il y a toutes sortes de publics aussi en France, c’est sûr, mais on fait attention au cinéma. Je trouve ça utile. C’est pour ça que les réalisateurs aiment venir en France et que leurs films sortent en France.

Jusqu’au bout du monde de & avec Viggo Mortensen (Mex.-Can.-Dan., 2h09) avec également Vicky Krieps, Solly McLeod, Garret Dillahunt, Danny Huston… en salle le 1er mai 2024.