À la veille de la reprise de la tournée des trente ans du groupe Dionysos (dont il est indissociable), le polyvalent Mathias Malzieu est partout ! Auteur, directeur artistique, poète, chanteur, compositeur, cinéaste… l’artiste aux deux vies successives a la créativité généreuse et communicative. Tour d’horizon d’une actualité littéraire et musicale débordante et de souvenirs… extraordinaires.

Avant d’aborder L’Extraordinarium, évoquons Ô merveilleux de l’enfance, l’anthologie que vous avez dirigée. Comment est-elle née ?

Mathias Malzieu : C’est lié à Arnaud Le Guilcher, qui m’a proposé qu’on monte une collection ensemble dans un festival littéraire. À l’époque de Monsters in Love, il était mon directeur artistique chez Barclay, où il s’occupait aussi de Bashung, Zebda, Noir Désir etc. On se retrouvait autour de la passion pour Richard Brautigan. J’avais un petit peu poussé Arnaud à écrire et depuis il a une carrière littéraire géniale.

Il se passe souvent des choses marrantes dans les festivals littéraires. Contrairement aux festivals de musique — où tu fais ton concert, après tu prends ton bus, tu manges pendant que les autres jouent, t’as le temps d’aller attraper un concert rapidement — le truc génial dans les festivals littéraires c’est que tu fais tes signatures et le soir, il y a un repas des auteurs où tu vas te retrouver à rencontrer des gens que tu as lus, ou que tu vas lire ensuite parce que ça t’aura intéressé de parler avec eux.

Là, ça s’est fait vraiment comme ça. « Qu’est-ce que vous attendez de moi, exactement ? — Tout : tu choisis les auteurs, la thématique, la direction artistique du projet. —On va faire quelque chose autour du merveilleux de l’enfance, mais je ne demanderai pas forcément un souvenir. » Je ne voulais pas obliger les auteurs à la vérité, il fallait que ce soit “juste” pour eux. Et puis un texte court ! Car je sais que, quand je suis en plein dans un livre ou dans un truc, ça me demande un pas de côté parfois un peu long de sortir 20 000 signes. Un texte court, c’est presque le temps d’une chanson… Donc on a fait la bande originale et on l’a sorti en audio. Je voulais faire un vinyle : « T’es sérieux ? On va déjà voir si ça marche comme ça, et on le fera sur la deuxième édition ! » OK, pas de vinyle. Mais j’ai fait la direction artistique du visuel et appris un nouveau mot : le jaspage — quand la tranche des pages est colorée.

Est-ce qu’on ressent un plaisir particulier à diriger un projet collectif de cette nature ?

Ce plaisir-là, je l’ai ressenti notamment quand j’ai écrit pour Olivia Ruiz à l’époque, ou en étant directeur artistique du théâtre des Trois Baudets à Paris — là où a commencé Boris Vian, etc. C’est un peu comme en football : on aime marquer les buts, mais faire la passe et voir l’autre marquer… Il y a une petite distance avec la réalité : on devient un petit peu plus spectateur et c’est un plaisir assez extraordinaire. Et puis surtout, dans cet effet de transmission, on apprend. Les meilleurs profs, ceux qui nous ont le plus marqué quand on était petit, c’est ceux qui continuaient d’apprendre avec leurs élèves.

Concrètement, comment avez-vous travaillé avec les auteurs ?

Je les ai contactés un par un et j’ai travaillé avec eux sur les textes — j’ai adoré. Parfois, travailler sur les textes d’un auteur, c’est ne rien dire. Ce n’est pas toujours faire le malin, c’est faire des suggestions : je ne suis pas un éditeur. Je n’ai pas commencé à leur dire : « oui, mets une virgule là… » ; ce n’est pas mon métier. Par contre, on a discuté de leurs histoires, de leurs personnages, et il y a eu plein d’anecdotes géniales.

Notamment avec Aldebert. Son souvenir, c’était la fois où il avait eu un disque d’Iron Maiden — que sa famille trouvait horrible. Dans la première version du texte, Il s’ennuie terriblement au repas de famille de Noël. Il imagine que le tourbus d’Iron Maiden passe, qu’il part avec eux et après, il terminait. Alors je lui ai fait : « moi, je veux le tourbus ! —Alors, je pars dans un truc fantastique ? —Comme tu veux : soit tu inventes que tu pars en tourbus ; soit tu fais une astuce pour que tu aies rêvé…» Finalement, sans trop spoiler, il confond l’espèce de monstre de la pochette avec sa cousine, s’endort et quand il se réveille malheureusement, il est toujours à table. Ce petit paragraphe en plus, cette petite pincée de sel en plus, ça a été mon travail. Parfois mon travail ça a été aussi de ne rien dire et de ne rien toucher.

Certains textes font des pas de côté par rapport au merveilleux ou à l’enfance et donnent lieu à des textes déchirants — tel celui de Virginie Grimaldi…

Le risque avec ce genre d’appellation, c’est que les gens confondent parfois le “merveilleux” avec la régression, avec l’enfantin, le cul-cul la praline… Alors que non : par les temps qui courent, s’adonner au merveilleux, c’est éminemment politique ! On peut appeler ça le merveilleux, l’émerveillement, la poésie, le pas de côté de la littérature, la curiosité, ce qu’on veut… C’est surtout l’idée de résister. Parfois l’enfance, si elle est très joyeuse, c’est un apprentissage, et dans l’apprentissage il y a des douleurs, des souffrances ; des choses qui nous construisent aussi, mais qui peuvent aussi nous détruire. C’est dans ces moments-là que le merveilleux a une place extraordinaire.

Je vais avoir 50 ans ; je n’ai absolument pas envie d’avoir 8 ans à nouveau ! Mais je travaille très fort à muscler mon enfant intérieur tous les jours — comme tous les artistes, finalement. Peu importe qu’ils fassent du thriller psychologique ou des choses plus ludiques. Et je suis heureux du parcours, avec toutes les erreurs que j’ai pu faire et ce que j’ai pu en tirer. Et je n’ai pas du tout envie d’une régression. Le merveilleux, c’est l’inverse d’une régression.. Donc ce n’est pas un livre pour enfants, c’est un livre sur l’enfance, qui peut être lu à des enfants à certains moments, quand on fait un bon choix de nouvelles. On peut faire des petites coupes — comme pour mes livres.

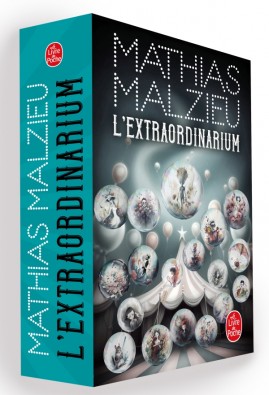

Justement L’Extraordinarium, qui est une anthologie de tous vos romans, rend compte de votre parcours littéraire. Lors de la parution de Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi (2005) pouviez-vous imaginer qu’il préfigurerait un tel cosmos romanesque et déboucherait sur ce qui s’apparente à un volume de la Pléiade ?

(sourire) Oui, alors c’est pas un Pléiade ! Et je n’aurais pas eu la prétention de dire « Je vais faire avec L’Extraordinarium un livre avec tous mes livres, ça va être super ». Il y a une idée artistique derrière : il y a le prequel et le sequel de tous mes livres ; ça lie toutes histoires en une seule. C’est le jeu de ce livre. D’ailleurs avec Dionysos, c’est pareil ; on n’aurait pas fait un best-of en remettant les chansons, en demandant aux gens de racheter un disque avec des chansons qui existent déjà — ça n’aurait eu aucun intérêt — ; on a refait des versions complètement réarrangées, avec des invités. Là, c’est pareil, c’est une nouvelle proposition.

Mais pour revenir à la question, sortir un premier roman était à l’époque pour moi un miracle. Tout a été miraculeux : Dionysos était miraculeux ; sortir un premier recueil de nouvelles [38 mini westerns, ndr], faire des tournées, partir en camion avec le groupe… Il n’y a pas de solfège derrière, il n’y a pas de parents ou de grands-frères ou de grands-sœurs qui m’expliquent comment… Alors à chaque fois, c’est une aventure totale, avec sa part de maladresses, d’imperfections, mais de désir joyeux très puissant.

Les nouvelles, c’était vraiment l’étape juste après la chanson. Et les les interactions entre les chansons et les histoires ont commencé à se dessiner parce qu’on avait un manager, Ryder — que j’ai appelé Don Diego 2000 — qui avait un petit problème de dyslexie.

Il disait plein de truc géniaux, par exemple : « moi, j’adore les Eurasiennes parce qu’elles ont les yeux en pâte d’amande » « les gars, au niveau du planning, on va être cric crac. Mais ne vous inquiétez pas, no soucy » ou « Moi, avec mon œil de larynx, je vois tout. » Ou encore, le jour où on avait décidé de mettre Sound for a Jedi en single, et que la maison disque ne voulait pas : « cette réunion, les gars, il ne faut pas qu’on sorte avec le cul entre deux eaux. » Forcément, on entre plus détendu en réunion (sourire) Il y avait une forme de poésie involontaire que j’ai commencé à noter. Et j’en ai fait une chanson. C’est Don Diego 2000 qu’on chante sur le disque avec Arthur Teboul — un mec absolument fabuleux, j’y reviendrai. Et après, j’ai continué à en noter. Je pensais faire un Don Diego 2000 2 et finalement, j’ai fait ma première nouvelle, Don Diego 2000 qui est dans les Mini westerns.

Quand j’ai reçu ce livre, je ne savais pas où le ranger : pas à côté de John Fante, je ne pouvais pas. Ça m’a fait un le même désir que la première fois qu’on a eu un vinyle avec Dionysos. Le CD ne m’a jamais fait le même effet — pourtant, je suis de la génération CD. J’était content, bien sûr, mais le vinyle a une magie. Recevoir son propre livre, c’est pareil, c’est un auto-cadeau. Et ça m’a donné envie de faire le prochain, de faire un roman.

Ce sera donc Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi, qui est consécutif à un événement tragique pour vous…

Je perds ma maman. Le lendemain du où j’ai perdu ma mère, on devait jouer à la Fête de l’Huma. J’étais dans une espèce de sidération. Même si malheureusement on attendait son décès, une fois que ça arrive, c’est encore autre chose. Et en fait, l’administration de ce festival nous a fait payer très cher parce que ce n’était pas au contrat comme un cas de force majeur le décès d’une maman… Ça m’a dégoûté de la musique. Après, je n’arrivais plus à écrire de chansons. J’essayais mais je n’arrivais pas. Alors j’ai écrit le roman Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi. Je me suis inventé cette histoire d’un géant qui ne meurt jamais, ce qui fait qu’il continue de grandir. À force de grandir, il devient un spécialiste du deuil parce qu’il perd tout le monde autour de lui. Comme il ne peut plus rien faire pour lui ni pour ses amis, il se sert de son ombre géante pour en faire un cataplasme pour le cœur des gens qui restent.

Pour faire apparaître ce géant, j’ai écrit les paroles d’une chanson. Entre-temps, Joann Sfar m’avait prêté son ukulele et c’est comme ça que six mois après la mort de ma mère, j’ai écrit la chanson Giant Jack. Donc c’est aidé par un copain que ce personnage m’a fait passer outre et ça m’a ré-enclenché. Comme dans la commedia dell’arte, en mettant le masque du géant, en passant par ce filtre qui ne me rassurait en rien, mais qui me consolait de quelque chose, ça me permettait d’être moi—même à nouveau. Avec l’écriture de ce livre, l’écriture des chansons, ça a pris une autre dimension. Et c’est le début de tout ce qui s’est passé après, finalement.

Sur la fin de la tournée de Dionysos sur Monsters in Love, où beaucoup de chansons sont liées à ce texte, on a fait un concert au Zénith de Paris et sur la grosse scène des Eurockéennes avec un orchestre symphonique d’enfants — la Synfonietta de Belfort. Cette texture cinématographique m’a donné des envies de choses plus arrangées, de Morricone à Divine Comedy et j’écris mon deuxième livre, le prequel de Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi. Je prends ce géant, je le mets cinquante ans plus tôt, au siècle des inventeurs à Edimbourg. Là, je raconte une histoire de passion amoureuse et de rapport à la différence. J’écris donc La Mécanique du cœur, on fait le disque très arrangé aussi et ça donne le film derrière. C’est toujours un déroulage de bobines : j’en attrape une, ensuite un lien se crée, qu’on cherche ou pas.

Ce moment où j’ai perdu ma mère a en tout cas augmenté mon désir d’aller chercher des liens, d’aller tirer les bobines, de partir à l’aventure.

Il y a eu une autre “rupture” personnelle qui a eu des conséquences créatrives…

Le deuxième moment, c’est quand je suis tombé malade il y a dix ans. Là, mon dernier arpent de liberté, c’était mon cerveau. J’étais en chambre stérile pendant 11 semaines, deux ans chez moi. La seule liberté que j’avais, c’était celle du créateur. Je ne sais pas si j’aurais fait L’Extraordinarium si je n’étais pas passé par là — ou alors plus tard. En tout cas là, ça a augmenté mon auto-addiction à mon imagination. Ça m’était arrivé quand j’avais eu les jambes cassées : j’avais rêvé qu’elles n’étaient pas cassées — on a presque envie de se rendormir ! Écrire, la fiction permet ça. Les contes qui nous touchent — ceux que j’écris ou ceux des autres — nous renseignent toujours sur le réel. C’est pas des petites bulles de savon déconnectées de rien, qui sont juste jolies ; sinon c’est de la déco. Ça marche quand ça renseigne sur le réel.

Les contes qui nous touchent nous renseignent toujours sur le réel

Mathias Malzieu

Justement, vous écrivez dans Le Guerrier de porcelaine : « l’eau, c’est la réalité, le sirop c’est ton imagination, si tu mets trop de grenadine ça devient imbvuable, si tu n’en mets pas assez ça manque de saveur ». Cette définition résume presque toute votre œuvre…

C’est l’équilibre. Comme quand on mixe une chanson : il faut essayer de trouver un équilibre. Il ne faut jamais que ce soit un exercice de style. Le Guerrier de porcelaine est un bon exemple puisque c’est un livre sans géant, ni sirène, ni femme qui transforme en oiseau, ni créature mythologique… Il y a parfois des histoires qui méritent la métaphore, d’autres non. Dans Le Guerrier de porcelaine le merveilleux est là mais hors champ, dans l’imagination du petit Mainou. Dans les chansons c’est pareil : certaines méritent l’arrangement. Pour Le Jour le plus froid du monde de La Mécanique du cœur, on a samplé des bruits d’horloge, des cloches, des boîtes à musique, un orchestre symphonique, des cuivres, un beat hip hop… Cette chanson elle est faite pour être comme ça mais Neige doit tenir sur une guitare, un petit truc de banjo, des chœurs et c’est tout.

Pour la transposition libre, je peux avoir mon côté Iggy Pop, mon côté presque psychédélique, bruyant, Sonic Youth… Mais j’ai mon côté Léonard Cohen et Neil Young, aussi. Et c’est aussi important l’un que l’autre. Neil Young est un bon exemple, d’ailleurs, parce qu’il a beaucoup influencé Nirvana. Il faisait des concerts très noisy, très rock bruitiste avec des morceaux longs avec le Crazy Horse. Et puis après il se posait, prenait sa folk avec son porte-harmonica et c’était du coup une espèce d’appel d’air qui arrivait. Quand il rebranchait l’électricité derrière, il y avait un rapport de contraste comme en photographie qui faisait que c’était dix fois plus fort que s’il avait seulement fait un concert rock ou seulement un concert folk.

On a des injonctions sociales à “être” et ça devient de l’auto-identitaire parce qu’on va avoir ce besoin d’appartenance. Au moins, quand on est artiste, ne nous auto-assignons pas ! Ça, je l’ai beaucoup appris à l’hôpital : j’ai vu très rapidement qu’il ne fallait surtout pas devenir un malade et rester ce que je suis — un raconteur d’histoire. À part dans les moments où c’était vraiment trop difficile, je me levais le matin, je m’habillais alors que j’en avais pas besoin, j’écrivais mon livre — parfois trois lignes parce que j’étais fatigué, parfois trois pages. Mais tous les jours. Et je suis resté moi-même. Je ne suis pas devenu un malade, je suis pas devenu un greffé, je suis jamais tombé dans la victimisation. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas eu peur ou que je n’ai pas douté ; ca n’a rien à voir.

Vous étiez trop impatient pour être un patient ?

Je sais pas si c’est ça… Je me suis aperçu de l’importance capitale de l’humour et de la poésie dans ces moments-là. Un grand moment de fierté, c’est quand j’arrivais à faire rire les infirmières. Un nuit, à deux heures du matin une infirmière arrive pour la troisième transfusion de la journée. Elle est obligée de me demander mon nom, ma date de naissance et mon groupe sanguin. « Vous êtes de quel groupe ? —Dionysos ». Je savais qu’elle connaissait le groupe, en plus. C’était un peu la panique dans les couloirs, mais elle a rigolé. Peut-être que ça lui a fait un peu de bien, mais moi ça m’a fait du bien. C’est ça, la transmission : c’est la passe. Tu vois l’autre qui marque. Je ne dirais pas que c’est plus fort, mais en tout cas ça complète la sensation de celui qui marque le but de manière très forte.

Il faut quand même avoir de sacrées ressources en soi pour positiver de la sorte. Le parcours artistique contribue-t-il à les renforcer ?

Il faut être très humble avec les succès comme avec les échecs : ce sont d’incroyables faux jumeaux.Il ne faut pas se prendre pour le roi du monde parce que ça a marché, ni en vouloir à toute la terre ni se victimiser comme quand on est malade. « Pourquoi moi ? » Oui, pourquoi moi ? Maintenant c’est là ; donc qu’est-ce qu’on fait ?

Par exemple, Song for a Jedi, on l’enregistre après avoir fait une chanson très bruitiste, Mc Enroe’s Poetry. Moi je l’avais hyper dans l’énergie comme vous la connaissez mais on la prend un peu au piano avec le groupe ; le bassiste est content parce qu’il veut faire de la contrebasse. Il est 22h et on doit plier le matos avant de partir en studio avec Steve Albini — un rêve de gosse : le mec a enregistré Nirvana, les Pixies, PJ Harvey, des trucs qui nous font complètement rêver. Je réécoute la chanson : « Putain, les gars, Jedi, ça va pas du tout cette version ! ». Les autres : « Ouais, mais… » Et là, le guitariste : « ‘Tain, j’ai reçu un mail : “session Albini annulée parce que la maison disques a oublié de payer les avances“ ».

Albini, c’est le genre de mec qu’on réserve un an et demi à l’avance ; les gens font la queue devant son studio. Il avait fait Robert Plant trois semaines avant. J’appelle le DA parce qu’on prenait l’avion le lendemain : « Compte sur moi, je te promets, je me mets un réveil avec le décalage horaire avec eux, promis, promis. »

Avec les autres on se dit : « on ne va pas partir chez nous ; allez, on fait Jedi. » On commence et notre bassiste de l’époque. « Mais je peux plus jouer à la contrebasse… —C’est pas grave, le but c’est pas la contrebasse, c’est le morceau. —Ah, moi ça me fait chier, je vais me coucher ». On se retrouve qu’avec les autres. Je lance le truc et là Babet continue à faire « When I was a child, I was a Jedi…» J’attaque le refrain, je lui dis « continue… », comme une espèce de drone. On fait le morceau tel que vous le connaissez. Moi j’avais un riff de slide au début, un truc comme : « mouin-mouin ! ». C’était plus un accompagnement qu’un vrai riff. Et je dis à Mike : « tu peux pas me trouver un truc, là ? », il cherche et puis il fait : « tom-tom-takada-da —Ouah, c’est fou, ça, garde-le ! — Non, mais je varie. —Non, tu le gardes en boucle comme si c’était un sample de hip-hop ou Satisfaction des Stones. —Bon d’accord. » On va se coucher et on la garde la version comme ça.

Il faut être vraiment humble et pas croire que si ça a marché, c’est qu’on est des rois. C’est des planètes qui s’alignent à des moments.

Mathias Malzieu

Au studio, Guillaume n’est pas content, il ne veut pas jouer la basse. C’est notre sonorisateur JP qui était venu pour espionner Albini (parce qu’il était fan) qui joue la basse. Ensuite on rentre, on la met en piste 15 sur l’album — les mecs, ils ont du pif ! (sourire) La maison de disque nous dit alors : « ah, il y a une seconde de plus de français. Or, il y a la loi des quotas qui fait que quand tu fais une chanson anglophone quand tu es français, elle passe derrière toute la variété internationale en radio. Donc, on ne peut pas sortir un single. On se tire une balle dans le pied. » Alors, avec Mike, on a coupé la fin et envoyé une mauvaise version où il n’y avait plus l’anglais au CSA ; ils nous ont envoyé le tampon pour le quota et on a renvoyé la bonne en radio.

Finalement, c’est comme ça qu’on est parti en train plutôt qu’à pied sur cet album. Parce que s’il n’y a pas Jedi, ce n’est pas du tout la même histoire. Donc il faut être très humble : c’est la même chanson mais elle aurait pu ne pas marcher. Si à chaque fois, on n’avait pas tenu le truc, il n’y aurait pas eu le succès. Pour autant, si le programmateur de telle radio préfère mettre le morceau de Philippe Katherine, c’est fini : tu ne passes pas à ce moment-là, t’as pas pris la vague et c’est terminé sur ce truc-là. Donc il faut être vraiment humble et pas croire que si ça a marché, c’est qu’on est des rois. C’est des planètes qui s’alignent à des moments.

Dans L’Extraordinarium, vous avez pu aussi assembler tous les récits en ajoutant des transitions qui n’existaient pas. Ce qui demande aussi un effort d’écriture, un effort d’imagination supplémentaire et peut-être de trouver des cohérences que vous ne supposiez pas entre chacun des récits.

Ça, c’était un travail génial à faire ! Ça découle de rencontres avec des gens qui me demandaient si Jack c’était Giant Jack ; si le Victor d’Une sirène à Paris et était le même que celui de Métamorphose en bord de ciel… Alors un soir, en rentrant du salon de Montaigu à côté de Nantes, je me suis amusé à faire des petits résumés de toutes les histoires entre mes livres. La première c’était évidemment entre La Mécanique du cœur et Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi : c’est le même personnage, mais il y avait un chaînon manquant énorme de plusieurs années Je me suis dit : « ah je vais aller avant ». Donc j’ai fait Madeleine, la sage-femme, quand elle était petite. Du coup Le Plus Petit Baiser… que j’avais déjà écrit comme une suite métaphorique de La Mécanique du cœur, je l’ai changé d’époque et je l’ai réécrit. J’ai fait ensuite une autre histoire qui le lie à Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi. Et comme ça jusqu’à la fin.

À 9 heures du matin, ma compagne est venue me chercher dans mon atelier, elle m’a dit « Qu’est-ce que tu fous, il est 9 heures du matin ? » J’avais les yeux explosés, comme un lapin avec la myxomatose : « Ah, j’ai peut-être eu une idée » J’ai appelé mon éditeur qui m’a dit : « C’est une catastrophe ton idée, parce que la moitié des livres est chez Flammarion, là on est chez Albin Michel, donc le livre va coûter très cher, il va être lourd, ça va faire 1700 pages ; va voir Le Poche ». Le Livre de Poche m’a trouvé une solution moins compliquée en termes de droit, entre J’ai Lu et Le Livre de Poche. « On peut le faire en papier bible et arriver à un objet qui ne coûtera pas 70 balles »

Donc je suis parti là-dedans et j’ai transformé mon atelier en une espèce de commissariat poétique étrange où je punaisais dans une timeline qui allait de 1860 à 1922 ; une carte de l’Europe, des textes de chanson, et un arbre généalogique des personnages existants, des nouveaux personnages. Ensuite j’ai tout relié et j’ai appelé le groupe : « Bon ben voilà, c’est nos trente ans, les copains, moi je suis en train de faire ça. Ça serait quand même dommage de sortir un best-of ou de faire juste des espèces de liens intertextes, parce que toutes les chansons parsèment tout comme des bandes originales de livres. —Ouais, ouais, ok, on y va. Mais c’est dommage qu’il n’y ait que les chansons liées à tes livres. —Pas de problème. »

Donc j’ai écrit de nouvelles chansons liées aux nouvelles histoires, qui sont dans L’Extraordinarium, et les chansons qui datent d’avant Monsters In Love, avant que mes chansons soient directement liées à mes livres. Je m’en suis servi comme un jeu littéraire façon Oulipo. Et j’ai casé ces chansons dans les nouvelles histoires. Que ce soit des scènes, un dialogue, des chansons… je me suis amusé à tout relier. Je voulais que tout soit vraiment comme une petite mécanique qui fonctionne ; qu’il puisse y avoir plusieurs niveaux de lecture ; qu’on puisse tout simplement acheter le disque et écouter seulement Jedi et Coccinelle ; tout lire, aller page 1080 ou venir nous voir en concert… À la fin, il y a un arbre généalogique et j’ai même constitué un “oignon extraordinariumnique” qui génère toute l’histoire — notamment l’épilogue final où tous mes personnages se retrouvent.

En traversant les barrières temporelles…

Il m’est arrivé pas mal de choses un peu étranges qui m’ont fait penser que, dans la fiction, le temps pouvait être palindromique. Par exemple, j’ai écrit Métamorphose en bord de ciel en 2011. Le personnage, Tom “Hématome” Cloudman, est devenu très connu parce qu’il tombe tout le temps (et très mal) et que les gens aiment le voir tomber. Un jour, à force de se faire mal, il va à l’hôpital, on lui trouve une maladie grave du sang, on lui demande de stocker ses spermatozoïdes et on le met en chambre stérile. Deux ans plus tard, après avoir fait les 20 ans de Dionysos au parc Jouvet à Valence, j’ai des bleus partout, je saigne du nez… Je ne fais pas gaffe parce que je dois finir le film de La Mécanique du cœur.

Et puis un jour, on fait le clip de Jack et La Mécanique du cœur et je n’arrive plus à respirer entre les prises. Je vais faire des analyses, on me dit : « il faut vous faire transfuser d’urgence ». À l’hôpital, on m’emmène en hématologie comme Tom Cloudman, on me met en chambre stérile et on me dit : « il va falloir stocker vos spermatozoïdes si vous voulez avoir un enfant. »… Je ne suis pas un mystique, mais je me suis amusé avec ça. D’ailleurs, à l’époque, mon père m’avait dit : « ça serait bien que tu fasses un livre sur un gars qui pond des lingots d’or ; ça serait plus intéressant que sur des types qui tombent malades » (sourire)

Ça serait bien que tu fasses un livre sur un gars qui pond des lingots d’or ; ça serait plus intéressant que sur des types qui tombent malades

Le père de Mathias Malzieu

On dit parfois que le réel dépasse la fiction…

C’est aussi la science-fiction qui a dépasse le réel. Quand je suis tombé malade, j’ai finalement été sauvé par le sang de cordon d’une femme qui a accouché en 1999 à Düsseldorf et dont les cellules-souches ont été conservées dans l’azote liquide pendant 15 ans.. Je reçois donc tout ça comme une espèce de cadeau miraculeux et le nom de la maman c’est XP412 — un code-barre de cafetière que je note quand même dans le livre que je fais de cette histoire, sans arrière-pensée.

Ensuite le livre sort dans une vingtaine de pays, dont l’Allemagne. La directrice de l’hôpital qui a trouvé le sang de cordon, lit le livre voit le code qui commence par DUCB — c’est-à-dire Düsseldorf Cord Bank. Elle tape dans sa base de données et retrouve la mère… qui travaille dans SON hôpital, à l’acheminement des sang de cordon — j’invente rien ! Elle lui donne le livre : « ah, j’ai adoré. —Regarde le code, c’est le tien. » Cette dame m’envoie une lettre. J’avais fait tout une tournée de conférences sur l’imagination dans un contexte d’hospitalisation ; j’étais parti à Mexico, en Chine, en Espagne et en Allemagne…

J’arrive et entre une banane et un Mars, il y a une lettre : « il faut lire la lettre. —Après la conférence. —Ça serait bien que vous la lisiez avant. » La maman biologique m’avait écrit : « Je sais que c’est interdit en France pour des raisons bioéthiques, mais chez nous en Allemagne après deux ans c’est possible de se rencontrer. Le fait est que j’ai lu votre livre, j’écoute vos chansons, je vous suis sur Instagram et j’adorerais vous rencontrer ».

Je ne peux pas y aller juste en avion ou en train : il faut que je mérite mon miracle. Justement, dans ces voyages dans la Chine, j’avais fait un jour 70 km dans Pékin à vélo électrique. Et je suis parti après m’être beaucoup entraîné, 80 km par jour, j’ai beaucoup insulté mon GPS (rires) Parfois, il me faisait passer par des trucs où il y avait juste un corps de ferme avec un chien très énervé qui m’aboyait dessus. Quand on est en voiture, on ne le sent pas trop passer, mais quand on a déjà fait 80 km et qu’il pleut… Mais j’y suis arrivé. Et pour assurer le continuum féerique des choses, je n’ai dormi que dans des endroits un peu magiques : des cabanes dans les arbres ou une péniche. Maintenant, j’habite sur une péniche grâce à cette nuit.

J’ai donc retrouvé la donneuse de moelle osseuse, la maman et aussi sa fille qui maintenant fait médecine. Elle et moi, en fait, on est des jumeaux de sang. En gros, j’ai le même système immunitaire que sa maman et son papa. J’ai le même qu’elle, parce qu’elle était au bout du cordon. On est allé voir ensemble les endroits où étaient conservés les sangs de cordon — donc le sien qui coule dans mon sang aujourd’hui. C’est de grands trucs fumants comme dans L’Empire contre-attaque, quand Han Solo se fait cryogéniser. Je voulais leur faire cadeau du vélo, mais on n’a pas le droit de faire de cadeau avec une valeur marchande. Donc j’ai écrit une chanson, Family, gravée sur un vinyle à un exemplaire. J’avais demandé qu’il y ait une platine. On a joué le vinyle, tout le monde a chialé. Et puis ils sont repartis avec le vinyle.

J’ai vendu le vélo aux enchères, les bénéfices allant évidemment à la recherche. C’est une demoiselle qui était venue nous voir à Fourvière sur le concert de Vampire en pyjama qui l’a gagné. Après le concert elle avait acheté le livre. Elle était en terminale, elle ne savait pas quoi faire encore de son orientation et elle est devenue infirmière. Trois ans plus tard elle obtient son diplôme d’infirmière. Son père, pour la féliciter va à Düsseldorf, gagne l’enchère, revient avec le vélo. Elle savait ce qu’était ce vélo parce qu’elle me suivait sur Instagram. Ensuite, elle est prise à l’hôpital de Saint-Louis où j’ai été greffé, dans le service où j’ai été greffé et elle y va avec mon vélo. Quand je vous dis que parfois la réalité dépasse la fiction voire la science-fiction ! Je ne le mystifie pas. En tout cas ça m’inspire.

Les histoires folles se retrouvent aussi sur le disque des trente ans, notamment avec Arthur Teboul de Feu ! Chatterton…

C’est un truc incroyable. On avait fait un double plateau avec eux. Et ils jouent une chanson de Western sous la neige, Western under the snow. C’est pas un single, c’est une chanson en anglais un peu folle. Il joue ça. Et je lui dis merci et il me dit : « Est-ce que tu sais qu’on a une histoire ensemble ? Est-ce que tu te rappelles d’un gars qui arrive en courant sur le quai du métro en 2005 qui se casse la gueule, qui fait tomber tous ses classeurs d’école et tout ? —Ça me dit vaguement un truc. —En fait, c’est moi, t’es sorti du métro. Tu m’as aidé à ranger mes papiers. On a attendu le métro ensemble. Et puis je t’ai demandé si t’étais le chanteur de Dionysos, j’ai dit que j’adorais Don Diego 2000, que c’était une de mes chansons préférées. —Ah bon, génial. » Il me dit aussi qu’il écrit.

Je venais juste de recevoir le premier exemplaire de mon premier livre chez Flammarion. Alors je lui ai signé et donné. « Ah mais tu l’auras plus. —Pas grave, ils vont m’en donner d’autres la semaine prochaine. » On ne s’est pas vus pendant onze ans. Onze ans plus tard, il me raconte cette histoire. On échange un peu. Et il me laisse un message où il chante a capella Don Diego 2000. Évidemment, quand on fait L’Extraordinarium, je l’appelle pour lui proposer de venir le chanter avec nous. Et il est venu. En plus, en fan de Nirvana élevé aux morceaux cachés, je lui ai demandé de nous faire un de ses fameux poèmes-minutes. On en a caché un à la fin de la deuxième face du vinyle. Si on n’enlève pas tout de suite le bras de la platine, au bout de 15 secondes, Arthur dit un poème-minute…

L’Extraordinarium, Mathias Malzieu, Le Livre de Poche, 1600 p. (beaucoup, beaucoup d’heures de lecture !), 29,90€.

Mathias Malzieu présente : Ô merveilleux de l’enfance (collectif), Harper Collins, 160 p., (3 heures de lecture) 21,90€.

L’Extraordinarium, best of avec invités, Dionysos, Tôt ou Tard, 15,99€ (CD) et 32,99€ (double vinyle).

Dionysos, tournée des 30 ans : reprise du 27 février au 31 juillet